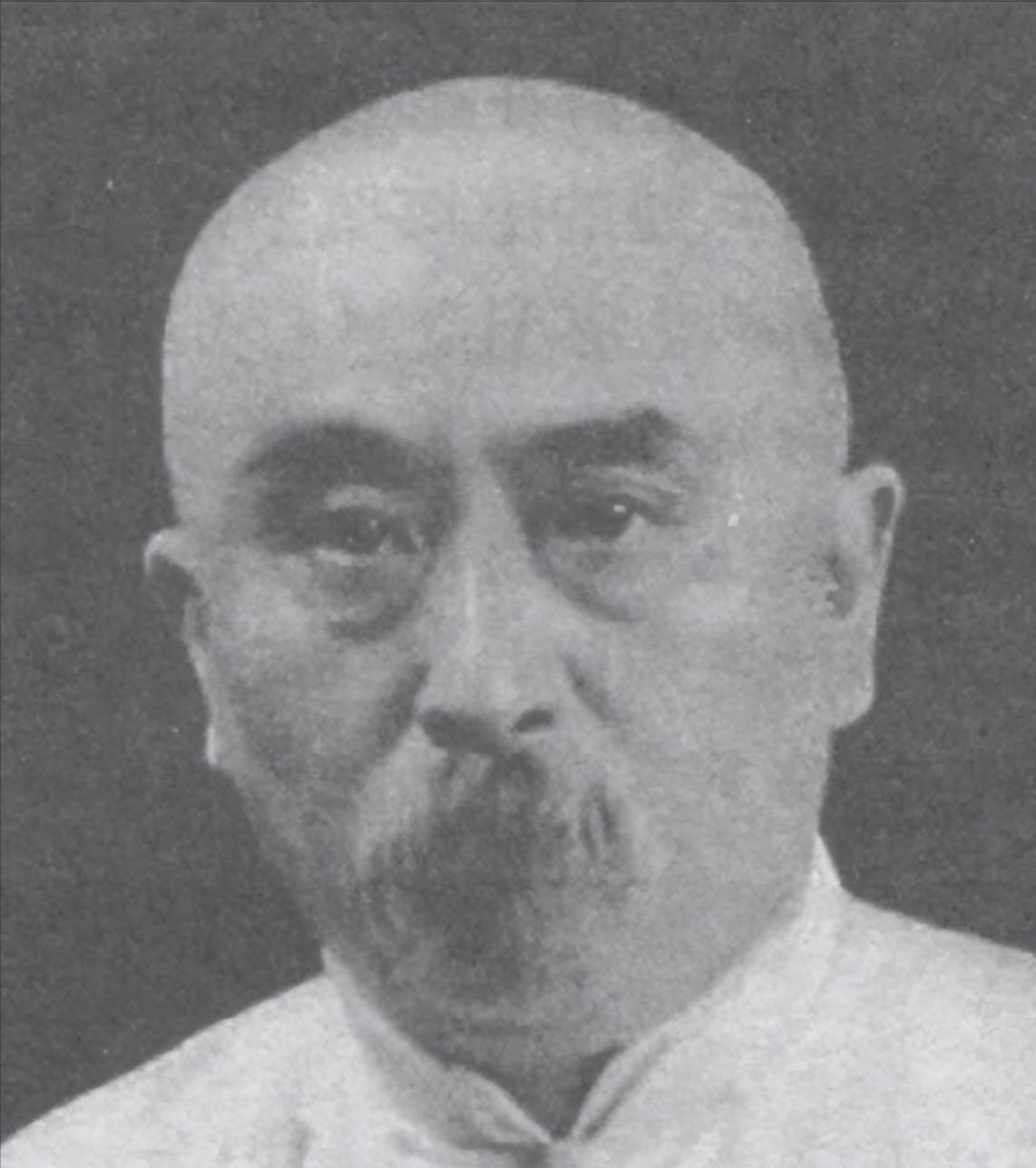

1910年,晚清神医自称梦到未来的新中国,没有租界和治外法权,到处高楼大厦,飞船送人上月球,实现了“社会主义”,鲁迅说他胡说八道……[太阳] 1910年的上海,空气里还混着鸦片的气味,黄浦江上停着外国军舰的影子。就在这样的光景里,一个叫陆士谔的医生,点着油灯写下了一剂给未来的药方——小说《新中国》。 很多人说这是一本神准的预言书,简直不可思议。但你要是拨开那层奇特梦境的薄纱,就会发现这背后根本不是什么玄学。它其实是一个医者对时代病根的精准诊断,一个知识分子对各种新旧思想的巧妙调和,更是一颗在国破家亡时跳动的赤诚之心。 陆士谔的想象力,首先离不开他医生的身份。他每天在租界和华人区之间穿梭,不光是给病人号脉,更是在给上海这座巨大的城市“看病”。 在他眼里,苏州河上堵塞的船只,就是城市血脉里有了血栓;租界和华界的壁垒分明,更是整个身体机能失调的铁证。 这么一看,《新中国》里的那些“预言”就没那么玄乎了,它们更像是一张张对症下药的处方。他说黄浦江上要架起巨龙一样的铁桥,那是为了缝合被江水撕裂的城市;他说地底下要有钢铁列车飞驰,那是为了疏通地面上堵得死死的交通经络。 陆士谔的写作,本质上就是一场严肃的城市病理学分析。他把医生的严谨,用在了给一座城市规划未来的宏大蓝图上。 当然,光看病不行,还得有药方。陆士谔的药方,源自他那仿若炼金炉般的头脑。在其思维的熔炉中,奇思妙想不断熔炼,最终凝萃出独特的药方,尽显智慧的光芒。早年在码头被蒸汽轮船震撼,在他心里种下了对西方工业的种子;后来自己开了个租书店,更是让他有机会把各种知识都“尝”了个遍。 他痴迷于儒勒·凡尔纳的科幻之作,在那奇幻瑰丽的想象世界中沉醉。《海底两万里》如同一盏明灯,为他照亮了灵感之路,让他从中觅得飞船登月的灵感火花。同时,他又通过妹妹陆灵素,读到了《共产党宣言》的手抄本,这又给他的理想国注入了“社会主义”的骨架。 但他不是简单的复制粘贴。他把听来的伦敦地铁、巴黎世博会,和严复翻译的《天演论》里那种救亡图存的劲儿搅和在一起。最后炼出来的“新中国”,技术先进,但精神上是独立的。他笔下的万国博览会,不是让外国人来秀肌肉的,而是让他们来欣赏中国丝绸、瓷器和国产机器的。 这种本事,让他的未来构想,跳出了单纯模仿的圈子,有了自己的文化内核。 说到底,驱动他写下这一切的,既不是医生的职业病,也不是知识分子的好奇心,而是一种刻在骨子里的家国情怀。他小说里最核心的那个愿望——废除租界和治外法权,收回主权,这直接戳中了当时中国人最深的痛点。 这就不难理解,为什么连鲁迅一开始都觉得这书是“胡说八道”,可没过几年就改口说,这里面藏着“救国药方”。鲁迅看到的,是摩天大楼和地铁背后,陆士谔对清明法律、廉洁官员和普及教育的呐喊。这些,才是一个国家真正站起来的脊梁。 小说结尾处发出这样的感叹:“莫要轻言这只是梦境,待到彼时,这般景象真切降临,亦未可知啊。”这绝非仅仅是自信,更是一代人于黑暗中,怀抱着对民族复兴最为炽热的渴望,那滚烫的期待,如星火般,将在岁月里燃起照亮前路的光焰。 百年后,当浦东的摩天楼直插云霄,当世博会的烟花照亮夜空,我们或许会叫他“预言家”。但一个更准确的称呼,应该是那个在世纪之交,为病入膏肓的旧中国,勇敢开出梦想处方的诊断者。他的《新中国》,就是一本“争气书”,它告诉我们,最伟大的远见,往往源于对当下最深切的洞察,和最炽热的爱。 信息来源:中国新闻网《陆士谔《新中国》百年后再版 曾精确预言上海世博》、澎湃新闻《讲座︱张伟:“过去之未来”的上海想象》、工人日报《上海世博会:百年梦想变现实》