收入“断崖”下的村医:在政策托底与自我革新中寻出路 在我国乡村医疗卫生体系中,村医是守护亿万农民健康的“最后一公里”守门人。然而近年来,随着基本药物制度深化、药品加成取消及诊疗服务规范等政策调整,部分村医赖以生存的药品利润、诊疗收入大幅缩水,遭遇收入“断崖式下跌”的困境。这一群体的生存状态不仅关乎个人生计,更维系着乡村医疗网底的稳固。在改革转型的关键节点,政策托底与自我革新的双重发力,正为村医群体开辟前行路径。 收入“断崖”的背后,是乡村医疗体系从“盈利导向”向“公益属性”的深刻转型。过去,药品加成、自主诊疗收费是许多村医收入的核心支柱,而随着医药分开改革推进和医保基金监管收紧,这部分收入大幅缩减。同时,部分地区补助政策落实滞后、绩效考核机制不完善,导致基本公共卫生服务补助、一般诊疗费等法定收入未能及时足额到位,进一步加剧了收入困境。这种变化虽符合乡村医疗公益化的改革方向,却也让习惯了传统营收模式的村医陷入适应困境,甚至出现“无人愿当村医”的人才断层隐忧。 破解收入困局,政策保障是最坚实的“压舱石”。国家层面已明确提出“切实落实乡村医生多渠道补偿政策”,从顶层设计为村医待遇兜底[__LINK_ICON]。地方实践中,一系列创新举措正在落地生根:河北通过乡村一体化管理,将6.3万名村医纳入乡镇卫生院统一管理,实现与在编人员同工同酬,养老医疗保障全面覆盖;山东明确基本药物补助不低于每月1500元,按服务人口发放卫生室运行经费,让收入保障看得见、摸得着;浙江余姚更拿出377个正式编制定向招聘村医,将执业资格与年龄条件放宽,为基层人才打开上升通道。这些实践印证了“待遇有保障,人才留得住”的朴素道理,也为全国层面的政策落地提供了可复制的样本。 对于村医自身而言,主动适应变革、实现能力升级是破局的关键。在县域医共体建设加速推进的背景下,村医的角色正从“单打独斗的全科医生”向“分级诊疗的关键节点”转变[__LINK_ICON]。一方面,应抓住政策提供的培训机遇,向执业(助理)医师资格转化——国家计划到2025年将具备该资格的村医比例提升至45%,这不仅是职业门槛,更是收入提升的阶梯[__LINK_ICON]。另一方面,可借力“互联网+医疗健康”东风,参与远程会诊、家庭医生签约等数字化服务,通过拓展服务场景增加收入来源。同时,发挥扎根乡村的优势,在慢性病管理、老年健康照护等领域深耕细作,形成差异化服务能力,从“靠药赚钱”转向“靠服务增值”。 乡村医疗的底色,终究要靠有尊严、有保障的村医来守护。从政策层面看,需进一步推动“县管乡用、乡聘村用”机制落地,完善绩效工资分配制度,让“多劳多得、优绩优酬”真正兑现;从个体层面讲,村医需主动拥抱角色转变,在政策扶持下实现职业能力的迭代升级。当政策的温度精准传递到基层,当个人的努力精准契合改革方向,收入“断崖”终将转化为职业发展的“拐点”,这支守护乡村健康的队伍才能真正实现“干得踏实、退得安心”,为健康中国筑牢最基层的防线。

tangjtl

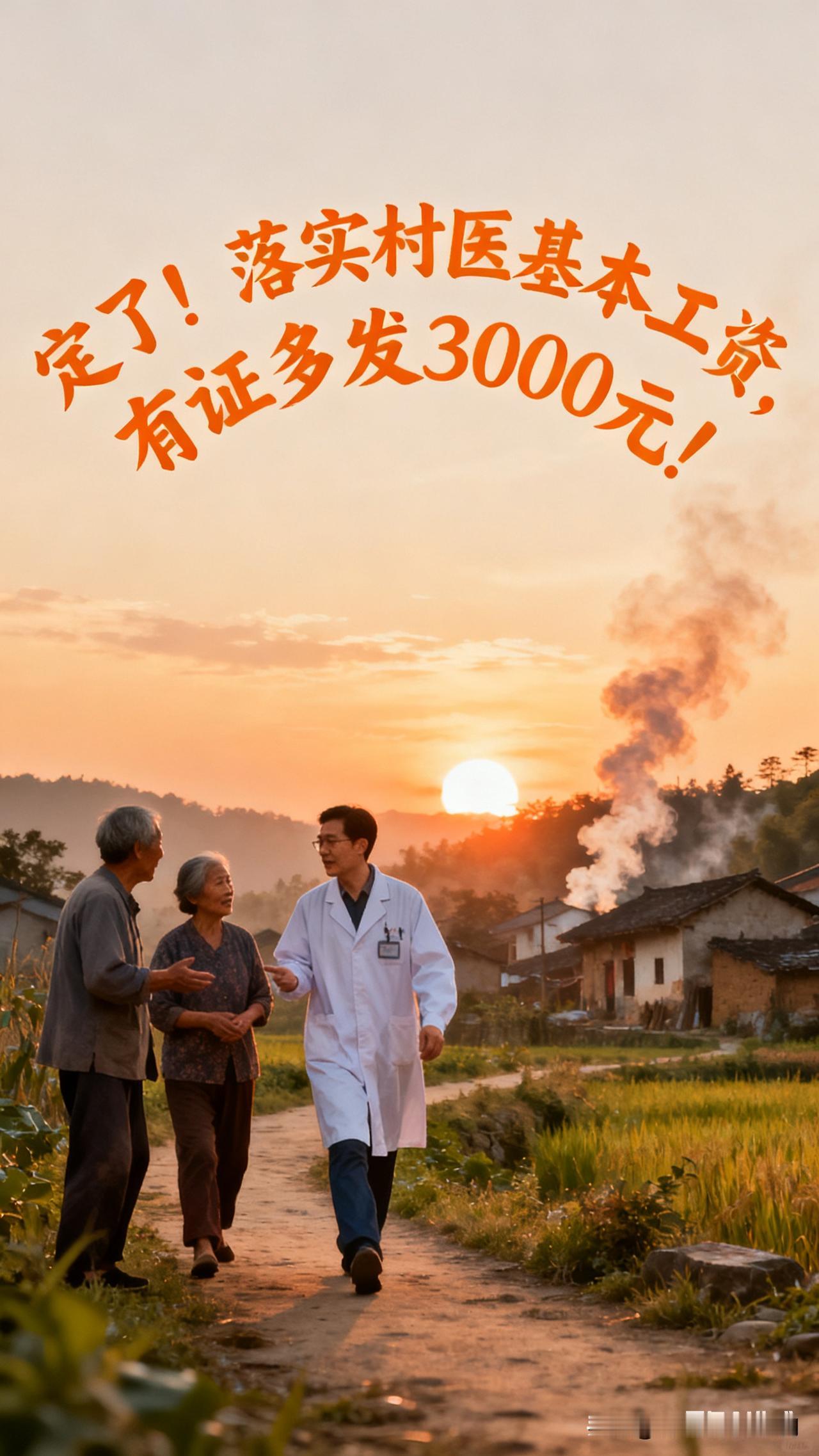

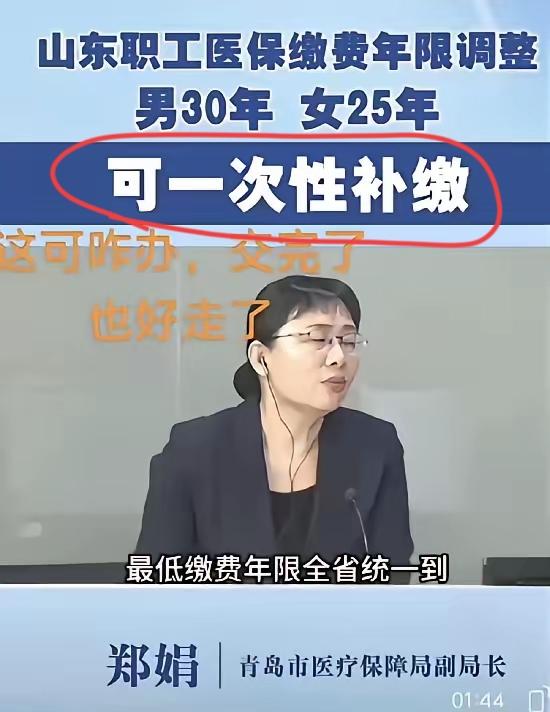

站着说话不腰疼!