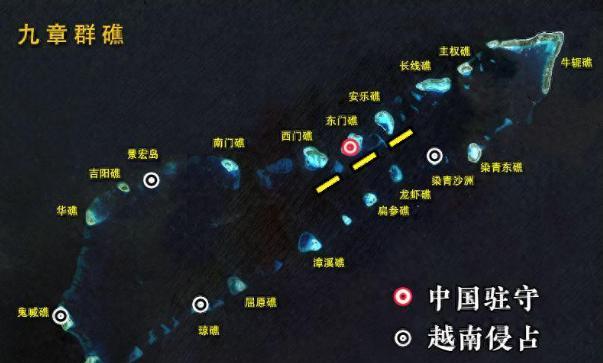

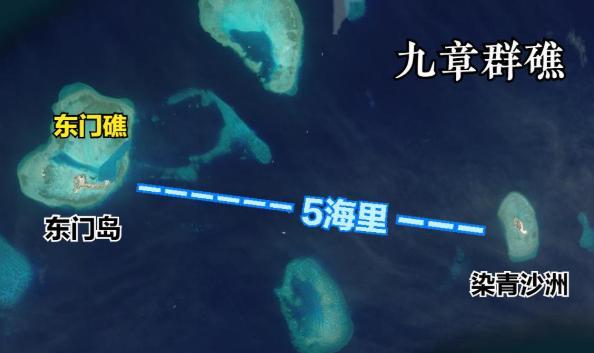

南海风云1:四代高脚屋见证【东门岛】巨变 1988年赤瓜礁海战结束后,中国人民解放军进驻了环境恶劣且敌情复杂的东门礁。自进驻那一刻起,反侦察、防偷袭、抗袭扰便成了守礁官兵每日的必修课,东门礁也因此被官兵们誉为“南海国门第一礁”。 1988年初,到东门礁时,条件极为艰苦,第一代守礁官兵只能栖身于简易的高脚屋中。这种高脚屋以竹竿为柱、篾席作墙、沥青封顶,在海风的吹拂下,仿佛是漂浮在海面上的摇篮,不停地左右摇晃。 1988年年末,守礁的官兵们搬进了面积30平方米的铁皮房屋。 到了1990年,官兵们的居住条件再次升级,他们住进了钢筋水泥筑成的礁堡。这座第三代混凝土堡垒,成为了驻守军官居住与生活时间最长的地方,总面积达380平方米,既要容纳几十名官兵,又承担着训练场所的重任。 东门礁的驻守条件历经多次变迁,从最初的竹制棚屋,到后来的铁皮高脚屋,再到混凝土堡垒,尽管条件有所改善,但整体空间依然显得局促。 2013年,随着吹沙填海工程的实施,东门礁的面积扩大至8万平方米,守岛的官兵们也喜迁新居。吹填完成后,开始了10多年的建设。 当前的东门岛,已成功构建起完备的现代化基础设施体系。岛上不仅拥有规模宏大的货运码头,还矗立着功能完备的导航灯塔,海水淡化系统与稳定的电力供应网络为驻岛人员提供了坚实的生活保障。全岛4G通信网络实现无缝覆盖,确保信息传递畅通无阻,万吨级补给舰可直接靠泊进行物资装卸作业。 在战略防御层面,东门岛部署了具备先进探测能力的雷达监测站。当发现越方军事力量有异常接近迹象时,驻岛部队不仅能立即实施有效防御,更可通过现代化指挥系统快速协调周边大型岛屿的支援力量。这种立体化的防御体系,使岛屿在应对突发情况时既能保持主动防御态势,又能获得及时有效的战略支援,形成攻防协同的完整作战链条。