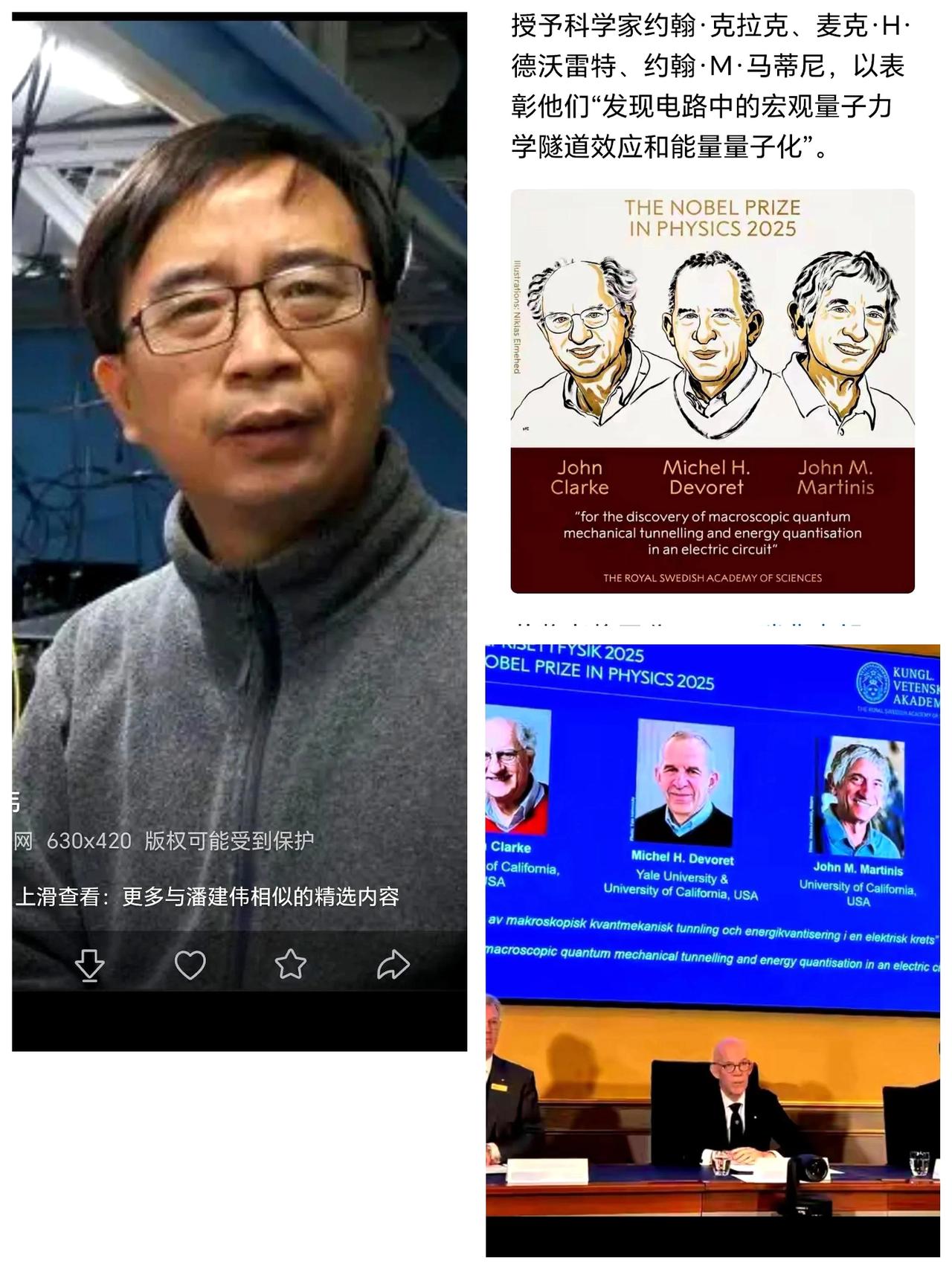

罕见!在中国科学家再次无缘诺贝尔最高奖项之后,德媒表示,以诺奖看待中国,这是对中国巨大的低错估,中国事实上正在成为欧洲学习和研究的对象。 10月8日,德国之声刊文表示,迄今为止,只有一位中国科学家获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。德媒表示,某项科研获得突破几十年之后,往往才能获得诺贝尔奖。 德媒这话算是点破了不少人没看清的事儿,盯着诺奖那枚牌子评判中国科研,本身就跑偏了方向。诺贝尔当初设奖的时候,本来是想给 “前一年” 做出突出贡献的人,可现在这规矩早成了摆设。 现在科学家做出突破到拿诺奖,平均得等二三十年,化学奖有时候得熬到三十年开外,比几十年前翻了一倍还多。 不是成果不够格,是诺奖本身就追不上现在科技发展的速度,加上每年值得表彰的突破越来越多,评委们只能往回翻旧账,那些被时间验证过的 “老成果” 才容易入选。 咱们国家目前也就一位科学家拿过诺奖,可这压根说明不了问题。毕竟现在中国在科研领域的架势,早不是靠一两枚奖牌定义的了。德媒直接点出来,中国正在取代美国的霸主地位,这话可不是空口说的。 咱们每年砸在科研上的钱已经超过 3.6 万亿,投入强度比欧盟国家平均水平还高,快赶上那些老牌发达国家的水准了。 这些钱没白花,近年各种前沿突破不是零散冒头,是成体系地涌现,从深地钻探到太空探测,从信息存储到量子物理,能打的领域越来越多。 诺奖评不上,无非是这些突破大多是近几年才冒头的,还没熬到诺奖的 “考核期”。要是按诺奖的滞后节奏,说不定二三十年之后,咱们能集中拿一波奖。可现在的科研竞争,谁还等得起二三十年? 欧洲那边早就看清了门道,不再盯着诺奖名单看中国了。以前欧洲还当咱们是学生,技术都是单向从他们那流过来,现在不少领域反过来要学咱们的路数。 他们自己也承认,之前低估了中国的创新能力,以为咱们只会模仿,没想到现在在 AI、数字经济、新能源这些领域,咱们已经跑到了前面。 欧洲企业现在也在调整策略,有的想借鉴咱们的技术转让办法,有的干脆吸引中国投资,就为了学新能源和电池领域的本事。 连他们的智库都直言,欧盟现在对中国科技的态度有点被动防御,可光防御没用,还得学人家的长处。 这跟以前的光景完全反过来了。二十年前中国刚加入世贸的时候,还得靠开放市场换欧洲技术,现在技术流动开始反向走了。 西班牙在新能源领域主动找中国企业合作,就是想抄作业;德国的一些大企业也在琢磨咱们的产学研结合模式,想把中国当成创新的源头。他们的分析师都坦言,再按老眼光看中国可不行,中长期下来,不学着点就跟不上了。 这种转变不是凭空来的,是咱们一点点拼出来的 —— 科研投入逐年涨,2024 年投入强度已经到了 2.68%,成果转化速度也快,那些刷新世界纪录的技术,往往很快就能落地到产业里。 美国的科研霸主地位确实在松动。以前全球科研看美国脸色,现在中国在不少前沿领域能跟他们掰手腕,甚至某些地方已经超车。诺奖那套老标准,早就跟不上全球科研格局的变化了。 它评不上,不代表咱们的科研不行,反倒是德媒看得明白,用诺奖来衡量中国,本身就是一种低水平的判断。 毕竟诺奖现在连及时表彰当下的顶尖成果都做不到,有研究说,上世纪上半叶,三十多岁拿诺奖的人一抓一大把。 现在想这个年纪得奖基本不可能,很多科学家熬到退休都等不到,甚至有人没等到颁奖就过世了,诺奖还规定不能追授,这就更没法精准反映当下的科研水平。 欧洲现在的行动已经说明问题了,真正的科技实力不是靠奖项背书的,是看谁能成为别人学习的目标。咱们现在就是这样,闷头搞突破,经费跟上,成果落地,不知不觉就成了欧洲研究的对象。 那些还盯着诺奖说三道四的人,说白了是没看懂现在的科技版图已经变了。诺奖可以慢慢等,可中国科研的脚步不会停,等个二三十年又怎样,现在的实力摆在这,欧洲都在学,这比拿个奖更实在。 其实不用纠结诺奖给不给面子,科研这事儿拼的是长线。咱们每年持续砸钱,持续出成果,就算现在诺奖名单上没名字,可全球科研圈的人都清楚中国的分量。 欧洲已经用实际行动表态了,他们都开始研究咱们的路数,这就比任何奖项都有说服力。 德媒说这是低错估,一点没夸张,用一个滞后几十年的奖项衡量一个正在高速崛起的科研大国,本身就是找错了尺子。 往后咱们接着按自己的节奏来,经费续上,突破不停,说不定再过十年,诺奖反倒要琢磨怎么跟上中国的科研速度了。