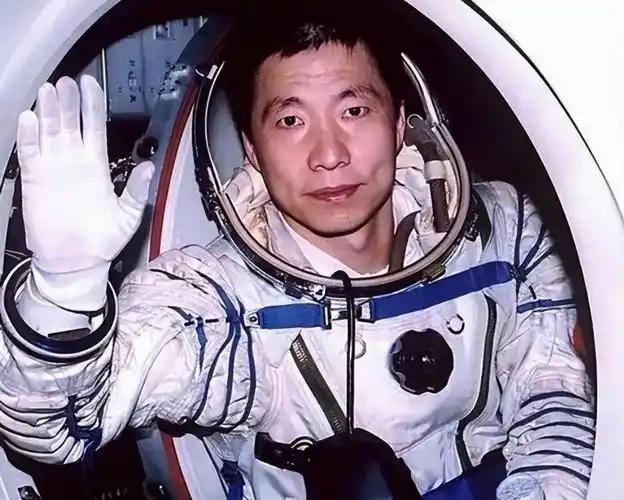

[微风]杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹......除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应。 杨利伟的那次太空飞行更像是一次用身体进行的极限测试,火箭和飞船起飞后没多久就突然开始剧烈共振。 这种低频震动加上超重的影响,让杨利伟感觉内脏都像要被震碎一样,即便他曾是意志坚定的空军飞行员,但在那短短 26 秒里,他甚至也产生了一种 “可能要牺牲” 的想法。 这次飞行对他的身体造成了实际性的伤害,着陆时他嘴角的血迹就是剧烈晃动留下的痕迹,后来医生检查也发现,他的身体出现了不同程度的损伤。 对于航天员来说,身体状态是执行任务的基础,这次飞行带来的损伤和漫长的恢复过程让他在生理层面很难再重返太空。 如果说身体损伤是看得见的代价,那他从太空带回的 “隐形经验” 则更有价值,在太空中,杨利伟曾听到一阵 “咚咚” 的声音,就像有人在飞船外面敲门。 在失重且封闭的太空环境里,这种来源不明的声音很容易让人产生心理压力,但他还是冷静地记录下了声音的特点。 后来经过研究发现,这其实是飞船结构在太空压力作用下发生正常形变产生的声音,另外,在返回地球的过程中,当飞船外部温度升高到两千多度时,杨利伟还看到舷窗上出现了裂纹。 当时他以为要出意外了,后来才知道裂开的只是舷窗表面的防烧蚀涂层,飞船本身没有问题,这些现在听着都让人担心的险情,在当时却成了中国航天事业宝贵的第一手数据,杨利伟就是第一位 “测试员”。 他遇到的这些情况为后来飞船技术改进、航天员心理训练提供了重要依据,正因为他提前经历并记录了这些未知风险,后续的航天员再进行太空飞行时才能更安全、更安心。 除此之外,杨利伟之后不再登太空也是他个人和国家选择的结果,从太空返回后,杨利伟脱下航天服担任了中国载人航天工程副总师。 此后,他的工作重心也从 “执行飞行任务” 转向了 “培养航天人才”,在他看来,亲自上太空虽然很有意义,但培养更多优秀的年轻航天员让更多人能完成太空任务,对航天事业的长远发展更重要。 事实也证明,这是一个理性的选择,中国航天事业需要建立人才梯队,要把太空飞行的机会留给更年轻、更适合执行新任务的航天员。 但杨利伟的经验并没有因为他不再上太空而浪费,反而以另一种方式推动着航天事业发展,他通过分享自己的飞行经验参与航天员的选拔和训练,还激励着很多有航天梦的孩子,在幕后为中国航天事业持续贡献力量。 所以,杨利伟虽然只进行了一次太空飞行,但这次飞行的价值早已超过飞行本身,他虽然没有再登上太空,却用另一种方式帮助更多航天员实现了飞向太空的梦想。 信源:环球网 杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了

![我的天哪[笑着哭][笑着哭]!刷到宇航员的手,真的瞬间破防了!那双手看着不像在太空“](http://image.uczzd.cn/6096296648517996152.jpg?id=0)