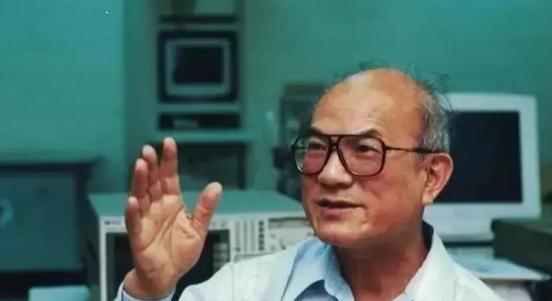

奖金高达 800 万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达 “盲区” 的美国航母,2018 年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励 800 万元,没想到他却转身就捐给了母校,着实让人敬畏! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 刘永坦出生在1936年,正值战火纷飞的年代,家乡的破败和亲眼目睹的侵略,让他早早意识到,只有强大的国家才能保证百姓的安宁,在那段动荡的岁月里,他从父母的教诲中汲取力量,立志为国家贡献一生,可以说,正是那段痛苦的经历,深深扎下了他对科技、对国家的责任感。 随着年岁的增长,刘永坦的求学之路逐渐展现出与众不同的决心,1953年,他考入哈尔滨工业大学,成为了年纪最小但最勤奋的学生,到1956年,他前往清华大学进修无线电技术,在那个时候,雷达对于他来说,还是一个陌生而深奥的学问,尽管国内设备匮乏,资料匮乏,但他始终未曾放弃对雷达研究的兴趣,那些困境反而激励着他更加专注于知识的追求,期望在这片土地上为国家创造属于自己的高技术装备。 1979年,改革开放初期,刘永坦迎来了出国深造的机会,那时,他已是哈工大无线电工程系的一名骨干教师,赴英后,他拜师谢尔曼教授,参与了世界一流雷达技术的研究,刘永坦的聪明才智和勤奋努力使他很快成为了导师的得意弟子,然而,在享受国外优厚条件的同时,刘永坦却始终没有忘记祖国,他决心将自己的所学带回祖国,为中国的雷达事业打下坚实基础。 回国后,刘永坦全身心投入到雷达的研发中,在他眼中,祖国的科技事业任重而道远,他意识到,单纯的模仿已经无法满足国家日益增长的需求,必须要走出一条独立自主的技术研发道路,于是,他带领团队开始了一项艰巨的任务——研发新型雷达。 起初,困难重重,实验室条件极为简陋,团队成员需要在严寒的冬季和酷暑的夏季中坚持试验,每一次试验失败,刘永坦都未曾灰心丧气,反而更加坚定了他继续攻关的决心,1986年,经过不懈努力,团队终于在关键技术上取得了突破。 1990年4月3日,对于刘永坦和他的团队来说是一个历史性时刻,在海军某基地的雷达实验站,屏幕上首次清晰地捕捉到了舰船的目标,这一刻,标志着中国雷达技术正式迈向自主研发的新阶段,尽管当时雷达技术相较于国际先进水平仍存在差距,但这一突破无疑为中国的雷达技术打下了坚实的基础。 随后的日子里,刘永坦带领团队继续攻克一个又一个技术难题,逐步解决了雷达的盲区问题,他们研发的“逆合成孔径雷达”技术,大幅提升了雷达的探测精度和范围,使得雷达可以全天候、全方位地探测空中和海面目标,更重要的是,这项技术的突破,意味着中国不仅解决了防空、反隐形等技术问题,还真正提高了海防能力。 2005年,中国的新体制雷达在南海进行了一次关键测试,当时,传统雷达由于地球曲率和天气因素,几乎无法捕捉到远离视野的目标,然而,中国自主研发的雷达系统,却成功捕捉到了美军“小鹰号”航空母舰的踪迹,这次成功的测试,标志着中国雷达技术的全面飞跃,也宣告了中国在国际海防领域的重要突破。 刘永坦的坚持与执着,使中国从一个依赖进口雷达技术的国家,逐步成长为雷达技术的自主研发者,正是因为他的不懈努力,才使得中国的海防能力在世界范围内得到了极大的提升,每一次突破,都代表着中国在军事科技领域的一次质的飞跃。 在成功研发出新型雷达之后,他继续带领团队进行工程化研究,将雷达系统推向实用化阶段,经过十余年的努力,2011年,刘永坦团队研发的具有国际先进水平的新体制远距离实装雷达成功投入使用,随着技术的不断完善,中国的海防能力在国际上占据了重要地位。 刘永坦的贡献不仅仅在于技术的突破,还在于他对科研事业的热忱和对国家的责任感,2018年,刘永坦获得了国家最高科技奖,他不仅没有自满,还将获得的800万元奖金全部捐赠给了哈工大,用于培养下一代雷达技术人才,他始终认为,科技的力量不仅仅来自于个人的努力,更来自于团队的协作和新一代人才的不断崛起。 刘永坦的一生,是为国家强盛而献身的,他在科研的道路上始终坚守初心,直到晚年依旧每天按时到实验室,指导学生,钻研技术,他的贡献,早已超越了个人荣誉,成为了国家海防力量的重要支撑。 信息来源:人民政协网《国家荣誉·委员风采|刘永坦:用雷达守护每一寸蓝色国土》

![来清华大学,邂逅一场完美的爱情[/得意]](http://image.uczzd.cn/1034165998043314975.jpg?id=0)