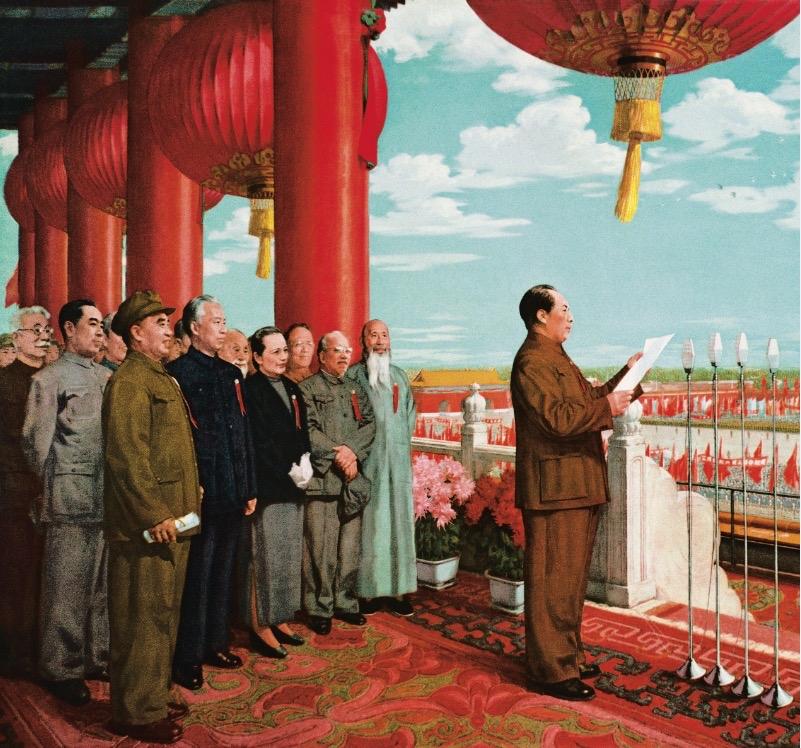

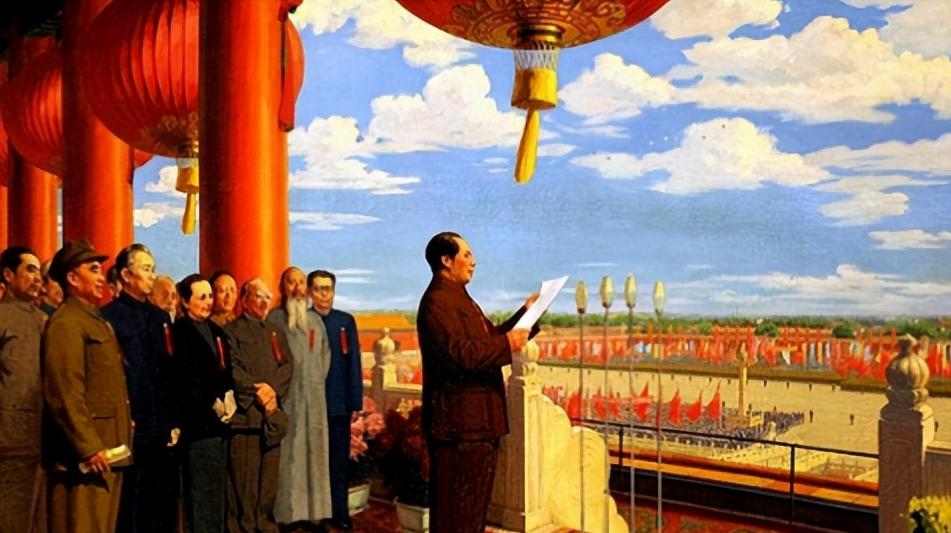

1949年,开国大典上,林伯渠宣布:“请毛主席升旗!”可他并未意识到这句话犯了个错误,一旁的工作人员连忙提醒:“少了一个字!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年10月1日,北京的天空格外明朗,午后的阳光照在天安门广场,三十万双眼睛仰望着同一个方向,那是一个民族等待百年的时刻,一个国家从废墟中重新站起的瞬间。 城楼上林伯渠站在麦克风前,身着中山装,面色庄重,这位六十多岁的老革命家,曾走过枪林弹雨、翻越雪山草地,如今要主持新中国的第一场国家典礼,那一刻他的心跳几乎盖过礼炮声。 他清了清嗓子,声音略带颤抖:“请毛主席升旗!”声音在广场上空回荡,像一声历史的呼唤,就在这时,身边的工作人员俯身轻声提醒,说少了一个字。 林伯渠怔了一下,随即立刻更正:“请毛主席升国旗!”那一个字的补上,像是为新中国的尊严加上了最重的一笔。 一个“国”字,让整场仪式的意义更加深远,那不仅是一场口误的修正,更是一个国家意识从混沌到清醒的象征,过去一百多年,中国无数旗帜在风雨中被掀翻、被践踏,而此刻升起的是属于中国人民自己的旗。 林伯渠当时的紧张并非偶然,筹备开国大典的那几个月,他几乎没有合眼,从典礼程序到主席发言的时间、礼炮节奏、国歌衔接,所有环节都要分秒不差。 作为主持人,他必须在万众瞩目之下做到完美,可当真正站上城楼,面对那一望无际的红旗海时,他的声音里还是藏不住颤抖,那不是惧怕,而是一种压在心头几十年的信念终于有了回音。 升旗的装置由工程师林治远团队临时赶制,因为钢材短缺,旗杆是用旧自来水管焊成的,仅22.5米高,彩排时滑轮几次卡住,技术人员不得不爬上杆顶冒险修复。 周恩来总理亲自到现场检查线路,确保按钮能顺利启动,那枚银色按钮被安放在城楼西南角,一个普通的电流开关,却连接着三十万人的心跳。 下午三点整,毛主席按下电钮,五星红旗缓缓升起,电动马达发出轻微的嗡鸣声,《义勇军进行曲》在广场上响起,无数人抬头仰望,眼里闪着泪光。 旗帜红得刺目,那是无数鲜血染成的颜色,毛主席望着旗帜的顶端,轻声说了句“升得好”,声音并不大,却被扩音器传遍广场,这三个字,像是对整个民族的告慰。 那面旗帜来得并不容易,设计者曾联松是一名普通职员,从两千多份投稿中被选中,缝制旗帜的工人连夜赶工,红绸是从瑞蚨祥的地窖里翻出来的旧存货,最大的五角星用手工拼接,边角的线是用细针一针一线缝出来的。 那天早晨,缝制车间的灯一直亮到天亮,工人不敢出一点错,他们知道这不是一块布,而是国家的脸面。 礼炮鸣响的那一刻,声音震得人心发颤,28响,象征共产党28年的奋斗历程,54门礼炮,象征政协的54个民族单位,那是一个用数字讲述信仰的时代,每一声轰鸣都像是在宣告“我们回来了”。 林伯渠站在城楼上,看着红旗上升,眼中闪烁着光,他知道自己的一句“升国旗”,不仅是语言上的纠正,更是精神上的宣誓,从那一刻起,中国不再需要仰视别国的旗帜,也不再被他人决定命运。 那一场开国大典,表面上看是政治仪式,本质上是一次民族灵魂的洗礼,语言的精准、仪式的规范、流程的严密,背后藏着的是新政权对秩序与法律的尊重。 过去中国习惯用“人”去维持权威;新中国开始用制度去定义尊严,那一个被及时补上的“国”字,恰恰揭示了这种转变——国家意识正在被重新建立。 七十多年过去,五星红旗每天清晨依然在天安门升起,风依旧,旗依旧,只是那一声提醒早已融进民族的记忆。 一个字的修正,映照出一个国家从屈辱到自信的漫长旅程,那一天中国人真正学会了挺直腰杆,也学会了用最准确的语言告诉世界——这就是我们的国旗。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:共和国第一面五星红旗——中国共产党新闻网