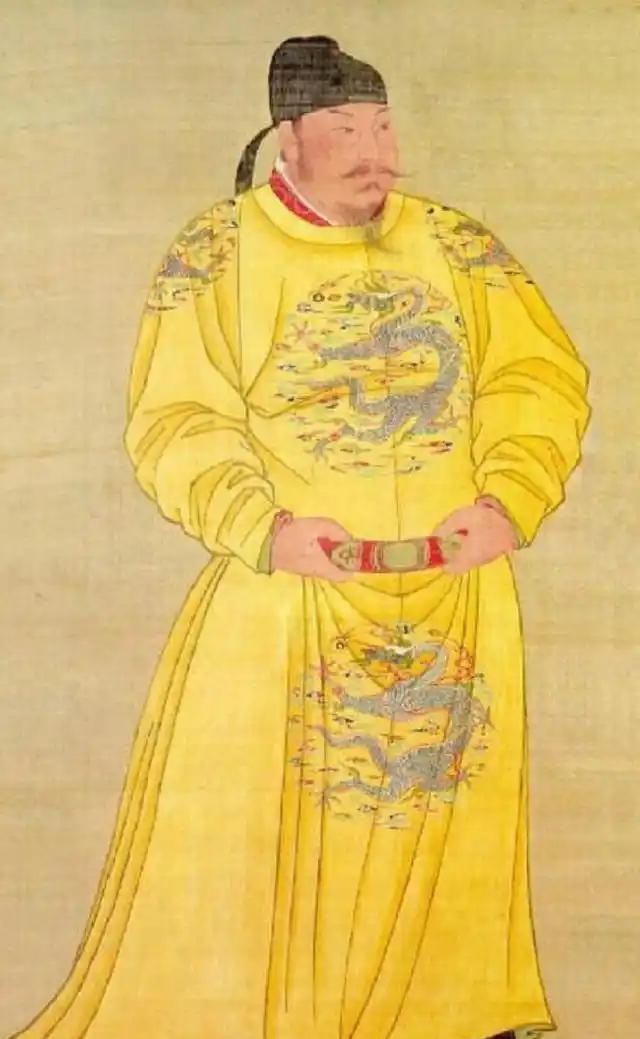

649年,奄奄一息的李世民将李治叫到了床前,开始交代后事。李世民说:“我谁都不担心,就担心这个人,此人改一次名便升一次官,若是镇不住他,就杀了!” 长安城笼罩在压抑的蝉鸣中。含风殿里,李世民艰难地支起身子,龙榻边跪着的太子李治正颤抖着接过一碗汤药。这位曾经在虎牢关单骑退敌的雄主,如今连药碗都端不稳了。 “朕这些日子总梦见玄武门...”李世民突然攥住儿子的手腕,药汁溅在明黄色的寝衣上,“满朝文武朕都不忧,唯独那个改了三次名字的家伙——李绩!” 谁能想到,这个让贞观天子临终前仍耿耿于怀的武将,在民间传说里竟成了摇着羽毛扇的牛鼻子老道徐茂公?当说书人口中的神机军师与史书里那个善战寡言的将领重叠时,我们不禁要问:究竟哪个才是真实的李绩?又是什么让这位三朝元老既成为帝国柱石,又化作君王心头最锋利的刺? 让我们回到武德九年的某个清晨。秦王李世民刚踏出天策府,就看见个浑身湿透的武将跪在石阶前,那时他还叫徐世绩。 昨夜太子建成的密使带着一车金帛敲开徐府,此刻这个掌握着黎阳粮仓的将领正把礼单摊在青石板上:“殿下若疑臣心,请斩臣首。”水珠顺着他的鬓发滴在名帖上,晕开了墨迹。这种近乎自虐的表忠方式,比任何誓言都令人震撼。 可正是这个看似耿直的武人,后来却在并州都督任上惹得魏征拍案大怒。“同僚共议则瞑目不应,独自呈奏则侃侃而谈。”魏征的弹劾奏章里这句话格外刺眼。 更不用说侯君集每次醉酒后都要嚷嚷:“那李绩在幽州养的三百部曲,吃的比羽林军还好!”这些碎片拼凑出的,是个深谙孤臣之道的政治动物。 但若因此否定李绩的功绩,未免有失公允。贞观三年大雪夜,他带着三千轻骑踏碎突厥王帐时,缴获的不仅是颉利可汗的金冠,还有塞外部落敬畏的称呼“雪夜战神”。 二十年后在辽东,这个白发老将仍然能率先登上辽东城头,任箭头擦着耳畔飞过。当他捧着高丽王室的地图跪献昭陵时,满朝文武都听见了太宗攥拳时骨节的脆响。 与同期名将相比,李绩的独特之处正在于此。李靖用兵如神却不通世故,侯君集战功赫赫而骄纵招祸,唯有李绩始终在钢丝上行走得恰到好处。 当平定薛延陀的捷报与弹劾他擅杀降将的奏章同时送达,太宗只是笑着对长孙无忌说:“朕就知道,这老狐狸从来不会让人只看到一面。” 此刻在病榻前,太宗枯瘦的手指几乎要掐进李治的肉里:“他本名单字,朕赐他姓李;他避讳改名世绩,朕又为他改作李绩。每次改名都是朕亲手给他戴上的金箍...”剧烈的咳嗽打断话语,宫人慌忙上前擦拭他唇边的血沫,“若是镇不住,就杀!” 这番话在《贞观政要》里被润色成君臣相得的佳话,但成书更早的《太宗实录》残卷里,还留着房玄龄的批注:“帝言及英公,常抚鞍默然。”那个在战场上救过他性命的将领,那个总能把私兵控制在恰好在法律边缘的数字的臣子,终究成了最锋利的双刃剑。 当永徽六年的武则天与长孙无忌僵持不下时,已经改名李绩的老将军在朝堂上轻飘飘说了句“此陛下家事”,瞬间击碎了关陇集团的全部防线。 此刻他是否想起十七年前,那个在含风殿里瑟瑟发抖的太子?也许他早就明白,先帝既需要他这柄刀替新君扫平障碍,又害怕这刀太过锋利——而真正的高手,从来都能让握刀的人觉得,是自己驯服了利刃。 所以当我们在《隋唐演义》里看徐茂公呼风唤雨时,可曾想过这或许才是李绩最成功的易容?那个在真实历史上始终清醒地游走在忠臣与权臣边界上的身影,用三次改名完成了一场持续半世纪的行为艺术。 最终他笑着走进了凌烟阁,留下后世永远争论不休的话题:到底是他算计了时代,还是时代早就看穿了他的算计?