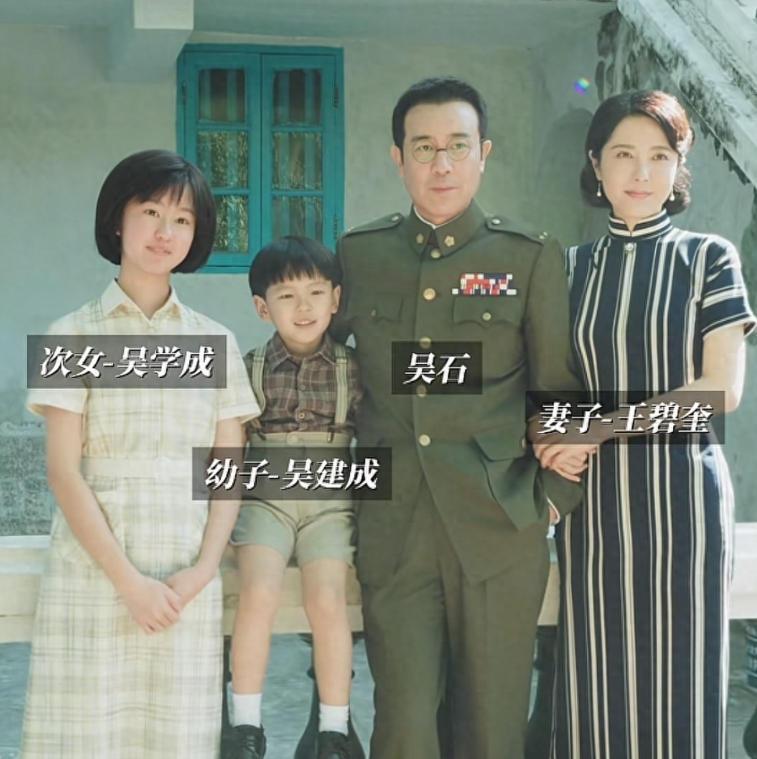

1950年3月,国军中将吴石被捕,6月,以“叛国罪”被枪毙。在他死后一周,16岁的吴学成带着7岁的弟弟吴健成被赶出了出租房,流落台北街头,无人敢收留。 三个月前。3月的台北还带着春寒,一则消息如惊雷般炸开:国军中将吴石被捕。这位曾在抗日战场上立下赫赫战功的将领,此刻却因“叛国罪”的指控被投入监狱。 法庭上,检方罗列的证据指向他与大陆方面的秘密联系,尽管辩护律师极力申辩其忠诚,但最终,6月的判决书还是盖下了红色的印章。枪声响起时,台北的梅雨季刚过,空气里还残留着潮湿的霉味。 吴石的死,像一场突如其来的海啸,冲垮了他身后那个本就摇摇欲坠的家。妻子早已病逝,长子远在海外,次子吴学成和幼子吴健成成了这场风暴中最无助的飘叶。 出殡那天,兄弟俩穿着洗得发白的衬衫站在人群边缘,四周的窃窃私语像针一样扎进耳朵:“听说他给共军送情报?”“这种叛徒,死有余辜。”吴学成低头盯着鞋尖,指甲深深掐进掌心——他不知道什么是“叛国”,只记得父亲每次回家都会轻轻摸他们的头,说“要做个正直的人”。 但现实容不得他们细想。出殡后的第七天,房东带着两个壮汉闯进出租屋,把兄弟俩的行李扔到门外。“你们父亲是叛徒,这房子不能租给你们!”房东的声音刺耳,吴学成想争辩,却看见弟弟正抱着父亲留下的旧怀表,表链在阳光下闪着微弱的光。那是父亲唯一留下的遗物,此刻却成了烫手的山芋——有人劝他们把表卖了换钱,有人警告“留着这东西只会惹麻烦”。 流落街头的日子比想象中更难熬。兄弟俩白天在街头游荡,靠捡菜叶和剩饭充饥;夜晚就蜷缩在废弃的仓库里,听着远处火车的轰鸣声入睡。吴健成总在半夜惊醒,哭着要找爸爸,吴学成就把他抱在怀里,哼着母亲生前唱过的童谣。 有一次,他们在桥洞下遇到个卖糖的老伯,老伯盯着他们看了半天,突然塞过来两块麦芽糖:“吃吧,孩子。”吴学成刚要道谢,老伯却摆摆手,转身消失在巷口——后来他们才知道,老伯的独子也曾被冠以“叛国”的罪名,死在了异乡。 社会的冷漠像一张无形的网,将兄弟俩紧紧困住。学校拒绝接收他们,邻居避之不及,连卖报的小贩都会在接过钱后,用袖子使劲擦手。吴学成渐渐明白,父亲的“罪名”不仅带走了他的生命,更将两个孩子的未来撕得粉碎。 他开始偷偷收集报纸上的招聘信息,哪怕只是擦鞋或送报的活计,也愿意去做。可每次上门应聘,对方看到他们破旧的衣衫和怯生生的眼神,总会摇头说:“我们这儿不招‘那种人’的孩子。” 直到某天,一个穿长衫的先生在街头拦住了他们。先生自称是教堂的神职人员,说愿意收留他们,条件是“改姓换名,永远不再提过去”。 吴学成看着弟弟脏兮兮的脸,又想起父亲临终前被秘密带走的场景,突然摇了摇头。他拉着弟弟转身离开,背后传来先生的叹息:“这世道,连条活路都不给吗?” 如今,距离吴石被枪毙已过去七十多年,台北的街头早已换了模样。但每当有人提起那段历史,总会有人想起那两个在烈日下流浪的少年——他们的故事,是时代巨轮下最微小的裂痕,却也藏着最沉重的问号:当一个人的“罪名”成为全家人的枷锁,当历史的评判超越了人性的温度,我们该如何面对那些被时代碾碎的个体? 读完这段往事,你是否也在思考:在历史的洪流中,我们该如何守护那些被遗忘的脆弱?欢迎在评论区留下你的看法。 信源:(中国甘肃网——吴石:为了祖国统一大业甘愿冒死)