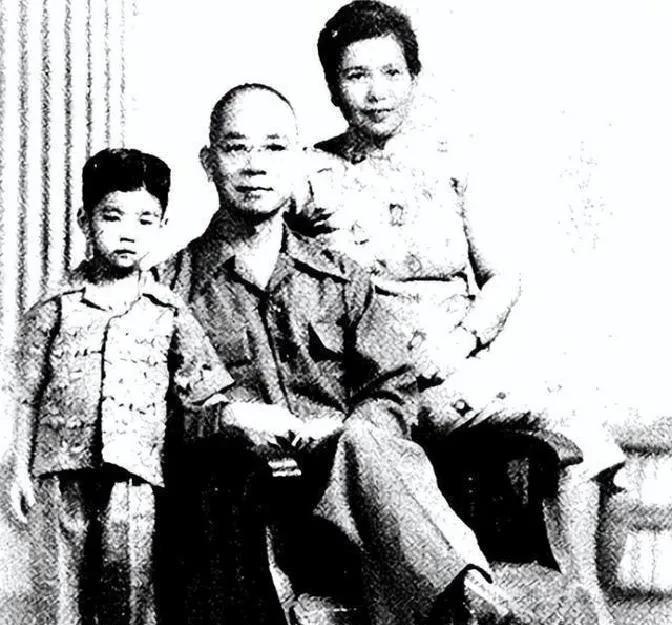

郑州大学有吴石奖学金。 是吴石儿子吴韶成设立的。 这份奖学金的背后,站着一位在隐秘战线奉献生命的英雄。 吴石1894年生于福建闽侯,自幼聪慧过人,1916年从保定陆军军官学校毕业时名列第一,后赴日本深造,在炮兵学校与陆军大学的毕业成绩依旧稳居榜首,被时人称为“十二能人”——能文能武,通晓英日双语,诗词书画无所不精,骑马射箭样样娴熟。 这样的人才本可在国民党军政体系内步步高升,可他亲眼目睹蒋介石消极抗日、积极反共的行径,目睹官场腐败导致民不聊生,最终发出“国民党不亡是无天理”的喟叹。 1947年春,吴石通过挚友何遂牵线,与中共地下党组织建立联系,从此踏上隐秘战线。他利用国防部史料局主管的身份,为地下党搜集核心情报。 1948年,好友吴仲禧奉命探查徐州“剿总”兵力部署,吴石亲笔写信给时任参谋长的学生李树正,助其进入机要作战室,那份默记于心的兵力部署情报,成为淮海战役的关键参考。 1949年初,他更是冒着风险,亲自将国民党长江江防兵力部署图送至上海,这份标注到团级番号的情报,让解放军精准掌握了防线弱点,加速了渡江战役的胜利。 同年6月,吴石奉命赴台,临行前与吴仲禧告别时,拒绝了留在解放区的建议。他说自己为人民做的事太少,既然还有机会配合解放台湾,个人风险不值一提。 到台后,他以“国防部参谋次长”的身份深入敌营,搜集到《台湾战区战略防御图》等绝密情报,通过联络人朱谌之送往大陆。 1950年,因叛徒蔡孝乾出卖,吴石被捕入狱。酷刑折磨让他一只眼睛失明,他却始终坚贞不屈,审讯人员坦言“对吴石的侦讯是最困难的事”。 6月10日,他在台北马场町从容就义,留下绝笔诗“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”。 吴石牺牲时,长子吴韶成正在南京求学,与父亲的这一别成了永诀。此后数十年,他因父亲的“罪名”遭受批斗,却始终坚守信念,将父亲遇难的报纸小心翼翼剪下,毕生保留。 1973年,吴石被追认为革命烈士,吴韶成的冤屈得以昭雪,后来晋升为正厅级干部,担任河南省第六、七届人大代表。有人劝他利用烈士后代身份争取待遇,他断然拒绝,只说父亲一辈子清廉,自己不能给父亲丢脸。 在河南工作的岁月里,吴韶成始终惦记着父亲未竟的心愿。吴石一生重视教育,却因投身革命,没能让所有子女都安心完成学业。 这份遗憾,成了吴韶成心中的牵挂。 退休后,他不仅将毕生收藏的千余册书籍全部捐赠给郑州大学,更拿出积蓄设立“吴石奖学金”,专门资助品学兼优的贫困学生。他想通过这种方式,让父亲重视教育的理念延续,也让更多年轻人有机会追求理想。 这份奖学金承载的不仅是物质资助,更是精神传承。 吴石烈士“碧血洒宝岛,丹心向北明”的忠诚,通过吴韶成的举动融入校园。受助学生们在了解吴石事迹后,更懂得珍惜学习机会,不少人毕业后投身基层建设,将这份家国情怀传递下去。 吴韶成的妹妹吴兰成也以行动呼应兄长,她在中国中医科学院成为研究员,省下机票钱捐助乡村诊所,常给学生讲父亲的故事,诠释何为真正的忠诚。 1994年,吴石的遗骸归葬北京福田公墓,吴韶成亲手为父母撰写碑文。站在墓碑前,他告诉父亲,祖国正在越来越好,他们都在为国家努力。这份跨越海峡的思念与坚守,最终化作了奖学金的微光,照亮后辈前行的路。 吴石奖学金的设立,从来不是简单的物质馈赠。它是烈士精神的延续,是家风传承的见证,更是家国大义在平凡生活中的落地。那些受助的学生,那些被铭记的事迹,都在诉说着:真正的英雄从不会被遗忘,他们的精神终将在血脉与时光中永恒。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

大海捞针

无名英雄

刘士德

烈士,不仅仅只是烈士,不够八宝山归葬资格吗?