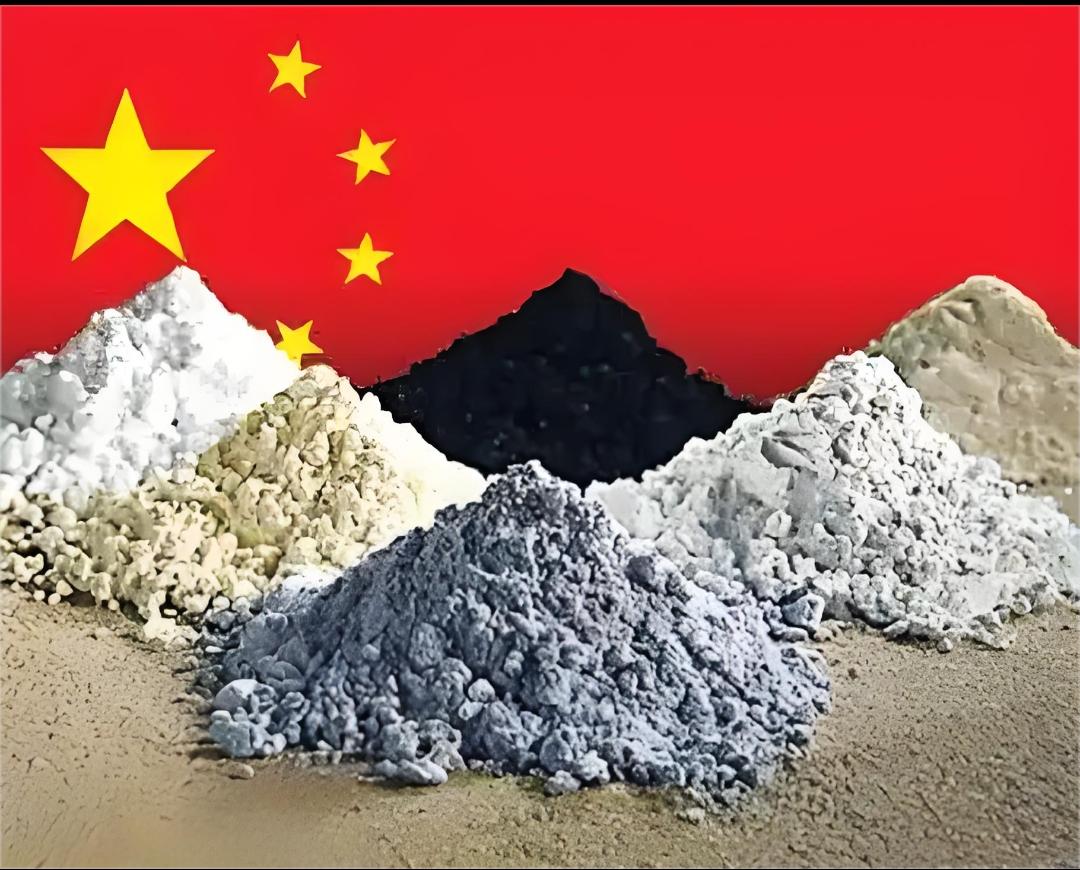

10月9日,商务部发布2025第62号公告,为维护国家安全和利益,公布了对稀土相关技术实施出口管制的决定。 稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术和生产线装配、调试、维护、维修、升级等未经许可不得出口。 稀土,被誉为“工业维生素”,从手机到战斗机等各领域都离不开的战略资源。 我们这不是简单的“卡脖子”,如果你简单这样理解,那就低估了我们对这场博弈的深度。中国的稀土政策,早已不是过去粗放的“卖原料”模式,而是一套步步为营、极具章法的组合拳。中国,要从规则的被动接受者,转变为主动的制定者。 中国的打法变了:从“堵”到“疏”,精准分类。 过去一提到管制,大家总觉得是全面收紧。但是现在,我们的政策非常精细。一方面,对可能用于军工和高精尖武器的特定中重稀土金属和材料,出口大门确实关紧了,需要许可证才可以出口。但另一方面,商务部又明确为民用领域,像新能源车、消费电子等又开辟了“绿色通道”,保障合规供应。 这意味着全球产业链正在被“结构性重塑”。民用市场,生意照做;军事用途,免谈。 这是一种极其聪明的战略:它避免了与整个世界的对立,而是精准地将压力施加在特定的竞争对手上。这不再是简单的“断供”,而是更高级的“定向管控”。 当然,我们的眼光不能只盯着出口,更要看国内。“练好内功”才是根本。 中国对稀土的开采和冶炼分离实行“总量控制”,同时大力推动行业兼并重组,组建“国家队”。这手棋有两重深意: 1. 环保与可持续发展:过去粗放开采的代价太大了,留下了一片片被污染的土地。现在通过总量控制,是在还环境的债,也是为了子孙后代还能拥有这份珍贵的战略资源。 2. 掌握定价权:当供应源头被整合、被规范,我们就能真正告别“黄金卖出土价钱”的尴尬。推动全球稀土价格回归其本身的战略价值,让资源红利留在中国。 所以,中国的政策是“内外兼修”,对外用出口许可作为杠杆,对内用总量控制掌握源头。这套组合拳,让中国牢牢坐在了牌桌的主位。 当然,有些国家坐不住了,世界上也开启了一场“去中国化”的供应链竞赛已经开始。 美、欧、日等国都被惊醒了,纷纷投入巨资,试图在非洲、澳大利亚等地重建一条没有中国的稀土供应链。这听起来很美好,但现实很骨感。 为什么呢?因为中国强大的不止是矿藏本身,更是和稀土相关的技术。我们拥有全球超过90%的稀土精炼产能,这是我们数十年积累的工艺、技术和庞大的产业链集群。建一条产业链,不单单是稀土加工,还要有其他金属冶炼、加工等工序配合,不仅需要天量投资,更需要时间和人才,短期内根本无法替代。 这场稀土的博弈,本质上是关于“规则制定权”的博弈,基于规则和条件的“有条件供给”。我们不再是全球化的参与者,更在关键领域,成为定义资源如何流动、技术如何应用的“规则制定者”。 在未来,或许会因此形成与中国并行的一条供应链(成功与否还需要打一个问号),但无论如何,那个中国只能被动提供原料的时代,已经一去不复返了。稀土之争,争的是资源,更是下一个时代的话语权。