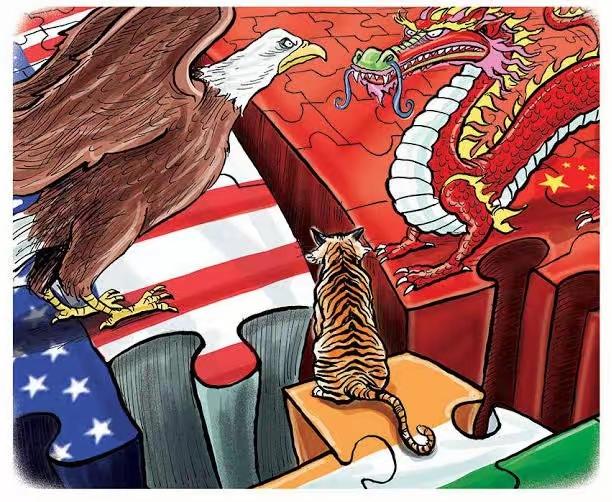

美国国会议员代表团低调抵京三天,拜会密集,最后一刻说出重点:想让中国买波音飞机,还得是大单。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 这三天的行程很有意思,美国代表团前两天摆出一副友好姿态,各种“我们是来增进友谊的”说法不断。 但到了最后一刻,底牌终于翻出来,波音需要中国救急,而中国的市场潜力正好能帮他们解决燃眉之急。 要知道,波音最近这几年可谓风声鹤唳,737 MAX事故余波未平,供应链混乱,再加上全球订单流失严重,现金流吃紧得不得了。 眼下,中美关系虽有缓和迹象,但一提到敏感领域,尤其是涉及贸易和高科技,气氛立马紧张。 代表团想做的事很简单,用官方交流包装,实际目的就是争取一个超级订单。于是,拜会密集、行程紧凑,目的明确,展示诚意,同时施压中国“看在波音面子上,多买点飞机”。 但中方态度很明确,合作必须建立在相互尊重和互信基础上,不可能在被打压、受制裁的情况下,还给美国企业送钱送大单。 事实是,过去几年,美方在多个领域对中方施压,无论是贸易摩擦、科技封锁,还是各种限制措施,都让中方切身体会到“合作不平等”的滋味。这个时候,你一边打压,一边又来求合作,这逻辑中方显然不买账。 有意思的是,虽然美国代表团最后才拿出真正目的,但中方早就心里有数。三天的拜会中,中方保持礼貌,但每次回应都很谨慎,没有任何让步。 这种态度其实传递了一个很强的信息,不是不想买,不是对波音没兴趣,而是合作的条件必须对等。如果中方认定订单背后有政治或者施压成分,那这笔交易几乎不可能发生。 更重要的是,这件事折射出一个现实,中美合作不能单纯看表面。波音的大单对美国有利,但对中国来说,买飞机不仅是经济问题,也是战略选择。 过去几年,美国在航空和航天领域对中国的限制,让中方深刻理解到“谁掌握技术,谁就有话语权”。这意味着,买不买波音,不只是看价格和性能,还要考虑整体战略利益和市场安全。 在这场博弈中,美国显然把重心放在经济诱惑上,尤其是波音这次摆明了“救命稻草”式的请求。中方则坚持原则,把话说得很清楚,合作可以,但必须平等、互利、互信。美国想靠大单迫使中方妥协,这种算盘在北京根本打不通。 这背后还有一个隐秘但关键的因素,心理博弈。美国代表团低调来访,看似不想惹事,其实每一次拜会都是在测试中方底线,看你们愿意在多大程度上配合我们,看看你们是不是因为商业利益而退让。 中方不慌不忙,每次回应都给美国设下边界,可以谈,但别指望打压之下还能让步。整个过程中,中方掌握节奏,完全没有被对方操控,体现出一种成熟的战略心态。 从国际视角来看,这件事还透露出更大的信息:全球市场和政治环境交织,经济合作再也不是单纯的买卖。 美国靠波音大单试图在中美关系中“捞一笔”,中方却把长远利益放在首位。美国当然希望通过经济杠杆影响中国,但现实是,中方不会被迫“输血”,更不会为了救美国企业而牺牲战略自主。 最后,三天的行程结束,美国代表团回去时也许心里五味杂陈。他们拿出最大的诚意,却没换来任何承诺,甚至被明确告知合作有条件、有原则。 这种结局,对于美方来说,算是一次警醒,市场和政治不能混为一谈,经济诱惑不能替代战略自主。 对中方而言,则是一次策略性展示,有原则的合作,才是真正的合作;没有尊重和互信的交易,再大的订单也不值一提。 中美合作,不是看谁更急,而是看谁能把原则摆在第一位。美国想靠大单解决问题,但中方有自己的节奏和判断,合作必须在平等基础上进行。买不买波音,不只是生意问题,更是战略选择。 中方的态度清晰、坚定,也给全球市场传递了一个明确信号,合作有条件,尊重和互信才是交易的前提。 这不仅仅是一个商业故事,更是中美关系中博弈与智慧的体现,也告诉所有人,真正的底线,一定不能被外力轻易撼动。