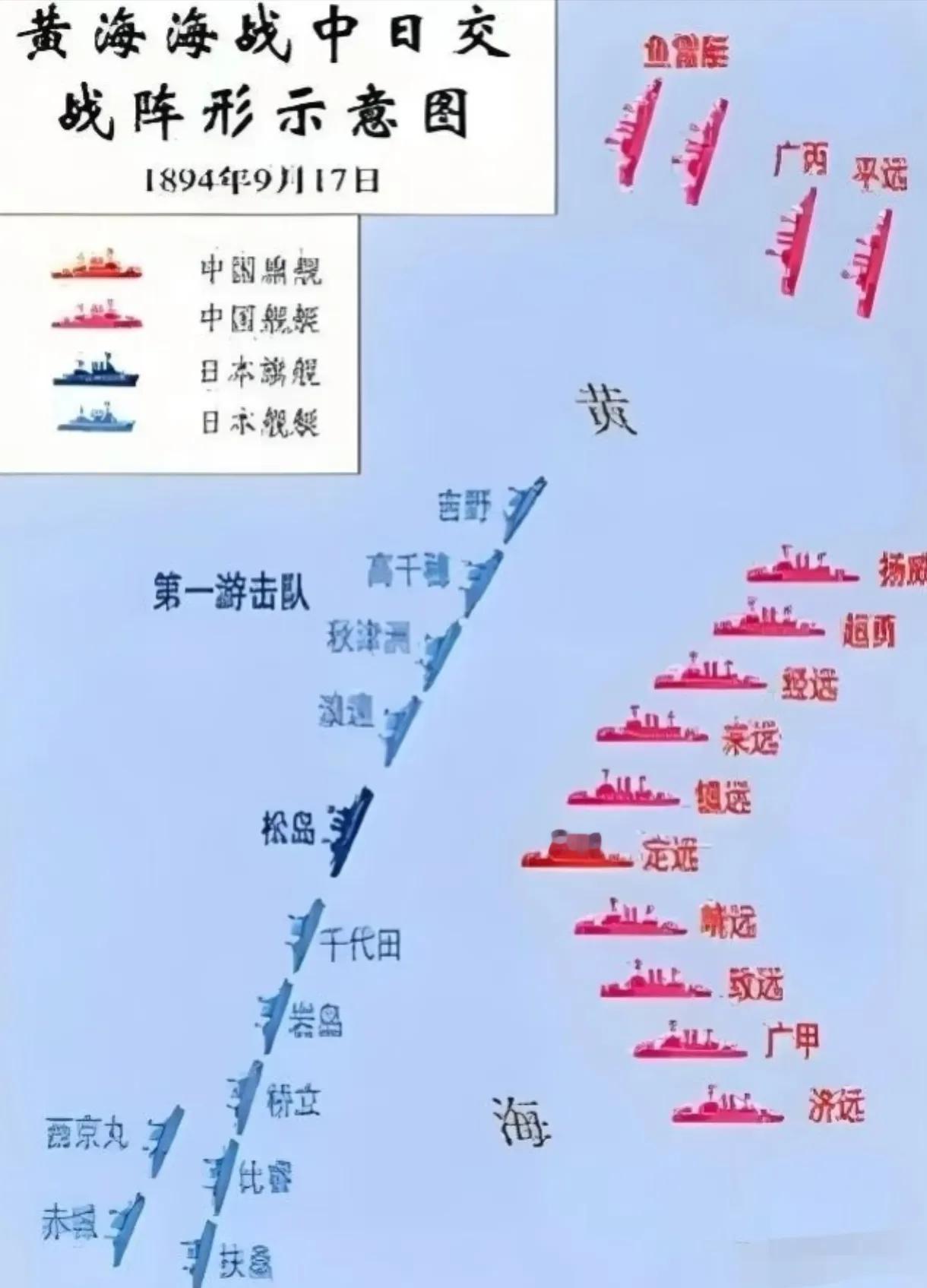

1894年,北洋水师先在甲午海战中折损“致远”“经远”等5艘主力舰,元气大伤。随后日军海陆夹击,1895年1月攻陷威海卫南岸、北岸炮台,将剩余的“定远”“镇远”“靖远”等舰困在刘公岛港湾。 港口被日军舰艇封锁,陆地炮台又被日军控制,北洋舰队外无援军,内缺弹药,败局早已注定。 舰队残部人心涣散。有人私下议论投降,有人甚至开始偷偷转移个人物品。道台牛昶炳当时负责刘公岛的民政与水师后勤,他找到镇远舰继任舰长杨永林。 镇远舰是北洋舰队仅剩的两艘铁甲舰之一,杨永林虽刚接手,但在水兵中有些威望。 道台牛昶炳劝他,以舰队代表身份去跟日军谈判,能保住剩下人的性命。 杨永林当场拒绝。他从军多年,亲历北洋舰队成军后的数次远航,始终以水师尊严为重。他把牛昶炳等人骂走,说北洋水师就算打光了,也不能丢大清的脸。 拒绝投降后,杨永林选择了殉国。他在船舱里吟出“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,随后拿起长枪,枪口对准咽喉,用脚趾扣动扳机。 这一枪,成了北洋水师的最后一枪,也是这支舰队最后的抗争。 同一晚,北洋水师提督丁汝昌收到山东巡抚李秉衡,从烟台发来的密电。 电文明确说,援军多次被日军截击,无法抵达威海卫,让他们自行设法突围。丁汝昌知道,这是朝廷最后的答复,刘公岛已成孤岛。 他立刻召集剩余将领。当时舰上还有“镇远”“靖远”等几艘能作战的军舰,他提议集中所有火力,趁夜强行突围,哪怕能冲出几艘,也算为北洋舰队留些根基。 但多数将领反对,有人说军舰燃煤不足,突围跑不远;有人说日军火力太猛,突围就是送死,还有人直接主张投降。 将领们吵了几句,便各自散去,只留下丁汝昌一人在指挥舱。他的处境本就艰难。1894年11月,日军进攻旅顺,他因未能率舰及时支援,被清廷革去尚书衔,摘去顶戴花翎。旅顺陷落后,他又被革职,却因舰队无人接手,被迫留任戴罪立功。 后来威海布防,他见陆军兵力薄弱,担心海岸炮台守不住,建议提前炸毁炮台,避免被日军利用来攻击港内军舰。这个合理建议,却被人弹劾为“通敌误国”,清廷下旨要将他押解刑部治罪。多亏刘步蟾、林泰曾等将领联名通电请愿,李鸿章也在朝堂上极力申辩,说他是顾全大局,清廷才暂缓治罪,让他先处理完威海事务再赴京。 丁汝昌心里清楚,自己是戴罪之身,就算突围成功,战后也难逃清廷的追责处死。几天前,他已悄悄请工匠在舰上打了一口棺材,还亲自躺进去试过尺寸。 万念俱灰下,59岁的丁汝昌,拿出早已备好的大烟,一口口吞了下去,自尽在他坚守的战舰上。 同晚,刘公岛护军统领张文宣也选择了自杀。他是李鸿章的外甥,却从未靠亲属关系谋私,主动请缨驻守刘公岛。 陆地炮台陷落后,他带着护军在岛上苦苦支撑,弹尽粮绝后,得知丁汝昌自尽,也随之殉国,践行了“与刘公岛共存亡”的誓言。 2月12日,牛昶炳不再等待。他联合“镇远”舰管带杨用霖等几名官员,没与其他官兵商量,直接假借丁汝昌的名义起草投降书。 随后,有人在刘公岛旗杆上降下北洋舰队的黄龙旗,挂上了白旗。 舰长程璧光被推为代表,拿着投降书登上小艇,前往日军联合舰队旗舰“松岛”号谈判。 谈判时,牛昶炳还想讨巧,跟日军司令伊东佑亨说,“广丙”舰属于广东水师,只是临时来北洋参加演习,并未正式编入北洋舰队,请求日方将其放回广东水师。 伊东佑亨直接拒绝,称“广丙”舰参与了威海卫作战,已属北洋舰队作战序列,没有单独放回的道理。 牛昶炳无奈,只能交出早已统计好的投降名册。名册上写明,投降的清军包括陆军2040人、海军3084人,合计5124人。 其实北洋舰队的覆灭,早有伏笔。 1894年9月的大东沟海战,并非单纯的舰队对决——北洋舰队本是为掩护增援朝鲜的清军船队而行,途中遭遇日本海军主力。 此战北洋虽损失“致远”“经远”等5舰,却成功完成了护送清军的目标。代价是制海权旁落,日军得以从容施展后续计谋。 同年10月,日军效仿历史上的登陆战术,从花园口绕道登陆,突袭旅顺港。 北洋舰队被迫撤出,彻底失去了机动能力,只能退守威海卫。 此时,丁汝昌与李鸿章早已察觉日军意图,多次请求山东巡抚李秉衡派兵增援,防备日军故技重施、从陆路绕道登陆威海。 可李秉衡与李鸿章素有过节,竟公报私仇,仅派几百民团应付,未作有效布防。 1895年1月,日军果然再次绕道登陆,轻松拿下威海周边所有炮台,随即调转炮口轰击港内北洋舰船。 外无援军、内受夹击,这支曾号称“亚洲第一”的舰队,最终走向覆灭。