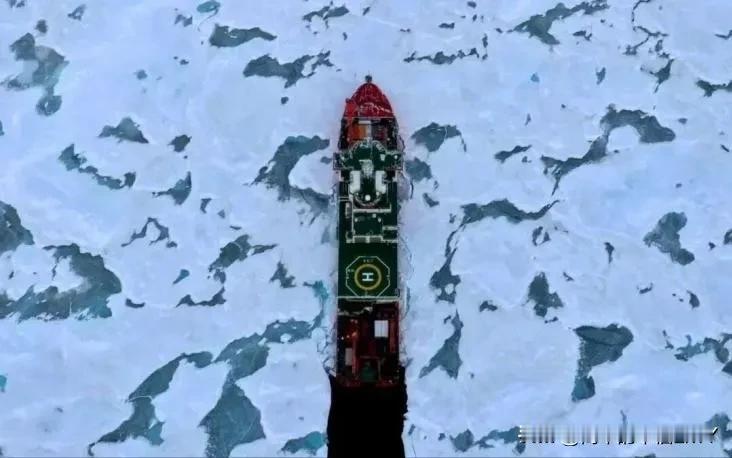

中国4艘科考船抵达阿拉斯加以北,美国这下紧张了! 美国阿拉斯加以北的北极公海,近来成了全球关注的焦点。中国“雪龙2号”“极地号”“探索三号”“深海一号”四艘科考船组成的编队,在此完成了一场里程碑式的科考行动。 全球首次载人与无人潜水器极地水下协同作业,这也是中国首次在北极冰区实现载人深潜。这场早已在上个月圆满结束的科研活动,至今仍让美国绷紧神经。 香港媒体披露,美方对中国科考船的动向高度关注,紧张姿态溢于言表,仿佛这些带着仪器的科考船下一秒就要“越界”阿拉斯加。可中国的目光从未放在回应美方的过度反应上,所有人的精力都聚焦在那些突破纪录的科研成果里。 谁都清楚,公海科考是各国享有的合法权利,更是为全人类探索未知的公益之举。中国这次派出四艘主力科考船,规模创下新中国北极科考史之最,诚意与投入显而易见。 船上搭载的120余套国际先进调查设备,从大型CTD温盐深剖面仪到月池系统,即便在100%密集浮冰区也能从容作业,这在早年的北极科考中简直难以想象,更值得关注的是智能化技术的深度应用。 科研人员全程用AI辅助科考,无人机勘察冰面、AUV无人无缆潜水器探测深海、ROV无人有缆潜水器精准作业,再加上“蛟龙”号载人深潜器的首次北极冰区下潜,形成了“空-冰-海-底”立体化观测网络。 这种多装备协同的模式,彻底改变了以往依赖传统设备的科考格局,能获取的时空尺度和精度都实现了质的飞跃,北冰洋深海藏着地球气候的密码。中国科研人员此次采集的大量深海样本和数据,涵盖了海水理化参数、海底沉积物、生物宏基因组等多个维度。 这些宝贵资料能为研究北极生态变化、全球气候影响提供关键支撑。要知道,北极冰层融化速度正不断加快,其对全球海平面和气候系统的影响,需要全人类共同关注和研究,中国的科考行动无疑是在为人类知识库添砖加瓦。 但真正让技术突破闪光的,是那些被攻克的“卡脖子”难题。极地冰区的深海环境堪称“生命禁区”,低温、高压加上冰层阻隔,让通信和定位成了世界性难题。 载人深潜器与无人装备要在水下协同作业,如同在黑暗中穿针引线,差之毫厘便可能功亏一篑。中国科研团队不仅成功破解了这些技术瓶颈,更实现了不同装备的精准配合,这份实力可不是靠运气得来的。 外行看热闹,内行看门道。这些在科考中展露的技术,背后藏着更深远的意义。通常而言,高精尖技术往往先在军用领域实现突破,再逐步应用于科研和民用。 此次“9.3阅兵”中,中国展示的多款无人潜航器,与北极科考中使用的装备在核心技术上一脉相承。这意味着,我国潜艇部队完全有能力将这些深潜、通信、协同技术转化为实际战力,在复杂海洋环境中占据主动。 或许这才是美国真正紧张的根源。长期以来,美国将北极视为自家“后花园”,凭借地理优势和技术积累在该区域占据主导。中国科考船的到来,不仅打破了这种垄断格局,更用硬实力证明了在极地探索领域的话语权。 美方嘴上说着“关注安全”,实则是对自身技术优势受到挑战的焦虑,这种“只许州官放火,不许百姓点灯”的心态,在全球化的今天显得格外狭隘。回顾中国极地科考的发展,从早年依赖租借设备、搭乘外国科考船,到如今拥有自主建造的破冰船、全套国产科考装备。 甚至能主导全球首创的协同作业,这背后是数十年的技术积淀。20多年前,北极科考队里的博士屈指可数,如今队伍里大多是高学历人才,他们带着前沿知识和吃苦精神,让中国极地研究追上了国际前沿。这种从硬件到人才的全面提升,才是中国能在北极站稳脚跟的底气。 美国的过度反应,恰恰反衬出中国科考行动的价值。北极不是任何国家的专属领地,其生态与资源属于全人类,需要各国共同参与研究和保护。中国的到来,不是为了争夺霸权,而是为了贡献科学力量。 那些指责“别有用心”的声音,显然忽略了一个基本事实:中国的科考数据向来对国际社会开放,始终致力于推动极地科学的共享与合作。说到底,美国的紧张源于霸权思维的固化。在他们看来,任何新兴力量的崛起都是威胁,却忘了科学探索的本质是共赢。 中国在北极的每一步进展,都是对人类认知边界的拓展,都是为应对全球气候变化提供的解决方案。这些实实在在的贡献,远比那些无端的猜忌更有意义。四艘科考船的北极之行,既是一次科研突破,也是一次实力展示。 它告诉世界,中国有能力在极地探索领域占有一席之地,更有意愿为全球公益事业贡献力量。美国与其在一旁焦虑紧张,不如放下偏见,与中国等国家携手开展极地研究。毕竟,在自然规律面前,没有国家能独善其身,团结合作才是唯一的正道。