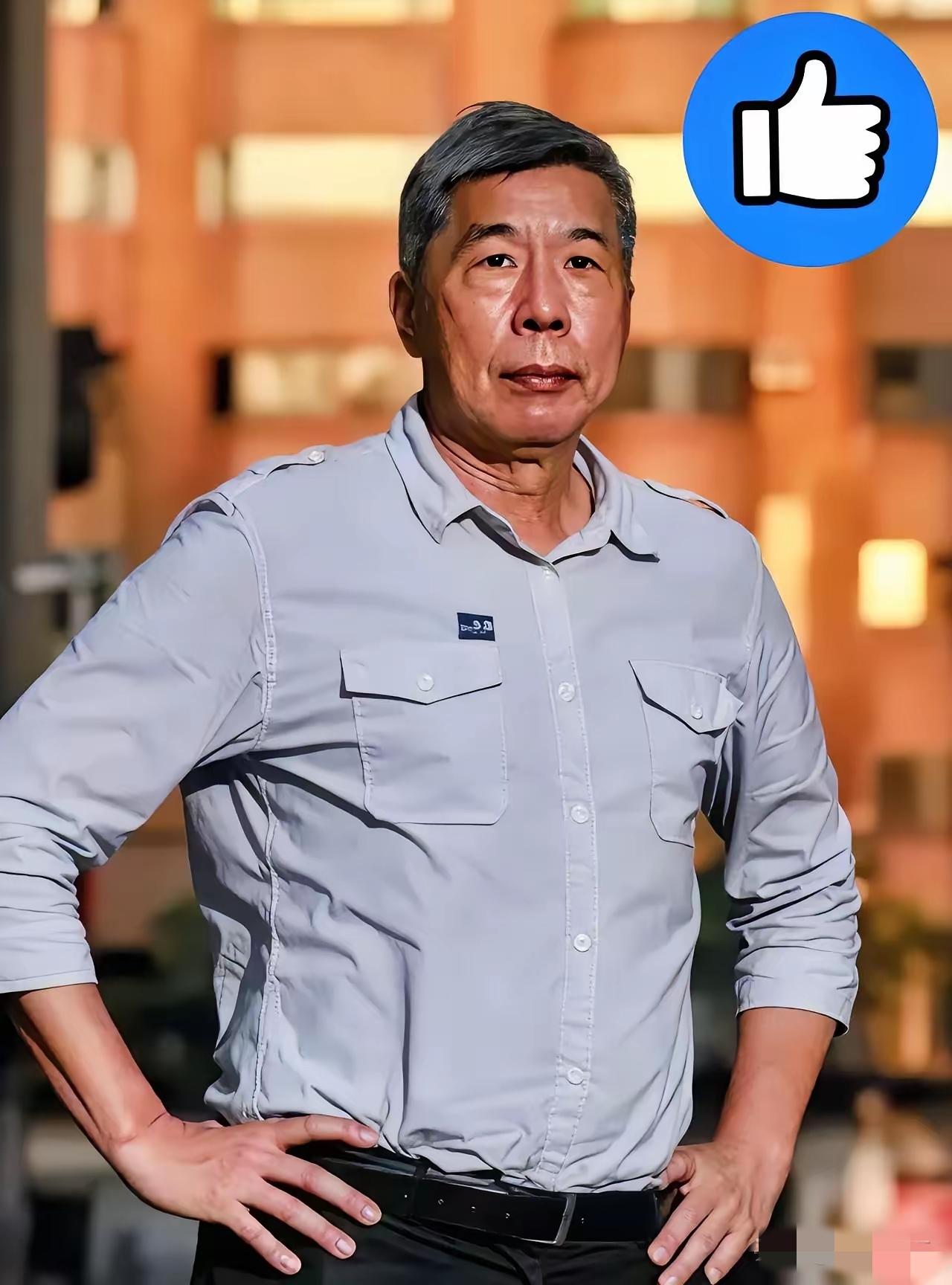

国民党主席这场选举,张亚中坚定捍卫一个中国,这就是大家支持他的原因。 张亚中在国民党主席选举中的表现引人深思。 他获得超过三成选票,这个数字背后是党内对两岸路线的再思考。 选举结果公布当晚,支持者聚集在竞选总部外,手中挥舞的旗帜在夜色中格外醒目。 张亚中发表败选感言时强调,捍卫“一中原则”的立场不会改变。 近期台湾多家媒体的民调显示,约百分之三十八的民众认同两岸应走向最终和解。 张亚中提出的《两岸和平备忘录》在政论节目中被频繁讨论,尽管存在不同解读,但确实引发了社会对统一路径的关注。 他在辩论会上曾详细阐述备忘录内容,包括建立军事互信机制和共同市场等具体步骤。 去年出版的《两岸关系的未来》一书中,张亚中系统论述了其主张。 他认为文化认同是破解政治难题的钥匙,这个观点在学术圈引起共鸣。 孙文学校举办的中华文化讲座场场爆满,不少年轻面孔出现在听众席。 这些细节反映出岛内存在理性讨论两岸关系的社会土壤。 美国智库最近发布的报告提到,国民党内关于路线的辩论会影响亚太战略平衡。 报告引用了张亚中在竞选期间关于“中国人身份”的表述,认为这种认同政治正在重塑党派生态。 新加坡《联合早报》的报道则注意到,选举期间关于“九二共识”的讨论更加深入。 选举造势场合,张亚中支持者挥舞旗帜的画面通过新闻频道传播。 这些镜头语言背后是复杂的政治信号。 有分析认为,深蓝选票的集中体现了对现状的不满。 党内人士透露,关于路线的讨论将在选后持续进行。 张亚中在政见发表会上经常引用历史文献。 他擅长用史料论证两岸同属一中,这种论述方式在知识阶层中获得认同。 台湾大学政治系教授曾指出,这种基于史实的论述比单纯口号更有说服力。 但也有评论认为,这种学理化的表述难以吸引中间选民。 选举结果揭晓后,国际媒体纷纷进行解读。 路透社的报道提到得票率与政治路线的关联,《金融时报》则关注大陆方面的反应。 国台办发言人此前表示,注意到台湾内部关于反对“台独”的理性声音。 关于“治权平等”的论述引起学界讨论。 有大陆学者指出,这个概念需要放在两岸特殊关系的框架下理解。 香港中文大学的专家认为,这种探讨本身具有积极意义。 相关的学术研讨会今年已举办过三次,与会者包括两岸的法律专家。 张亚中在采访中提到,他的主张源于长期研究。 上世纪九十年代他就开始系统研究两岸关系,出版过相关专著。 这种学术背景使他的政治主张具有理论厚度。 支持者们觉得,他别具一格,为大众提供了有别于传统政客的全新选择,打破了常规框架,让人们在政治的抉择中有了别样的方向。 选举过程中的多个场景值得记录。 在屏东的造势场合,农民听众对两岸农业合作的提议表现出兴趣。 高雄的座谈会上,工商界代表询问关于关税优惠的具体方案。 这些互动显示经济议题与政治论述可以产生联动。 在探讨未来发展路线之际,党内呈现出多元之声。 不同的见解相互碰撞,反映出对未来方向的审慎思考与积极探索。 重要人物表示需要凝聚共识,避免分裂。 接下来国民党将召开会议讨论败选原因,两岸政策必然是焦点之一。 有消息称,党内正在酝酿新的论述框架。 此次选举所带来的启示,已然超脱了党派的狭隘界限。 它蕴含着更为深远、广泛的意义,值得各方以更宏大的视角去思索与领悟。 它深刻反映出台湾社会于思索两岸关系之际所展现出的多元性。 这种多元性,是台湾社会在两岸关系认知上丰富维度的体现。 虽然主流民意仍倾向维持现状,但关于未来的讨论正在深化。 这种理性讨论的空间本身具有积极意义。 观察人士注意到,年轻党员对张亚中的支持超出预期。 这挑战了关于世代与统“独”立场简单对应的刻板印象。 政治大学的最新研究显示,年轻人的政治认同呈现动态变化特征。 张亚中在败选后表示将继续推动理念。 他计划通过智库平台进行政策研究,为党内提供参考。 这种将政治主张与学术研究结合的做法,可能影响未来政治人物的风格。 这次选举引发大陆学界的讨论。 北京联合大学的专家指出,台湾内部关于统一的理性声音值得关注。 厦门大学的学者认为,应区别对待不同性质的政治论述。 两岸关系的复杂性在于历史与现实的交织。 张亚中的主张之所以获得回响,是因为触及了根本性问题。 虽然当前政治环境存在限制,但关于和平发展的思考不会停止。 这次选举的结果应该放在更长的历史维度中观察。 它深刻映照出部分台湾民众对战争与和平议题的深切关注。 这份关切,不仅是对当下局势的忧虑,更蕴含着对和平生活的期盼。 这种关切超越党派利益,指向民族共同未来的核心议题。