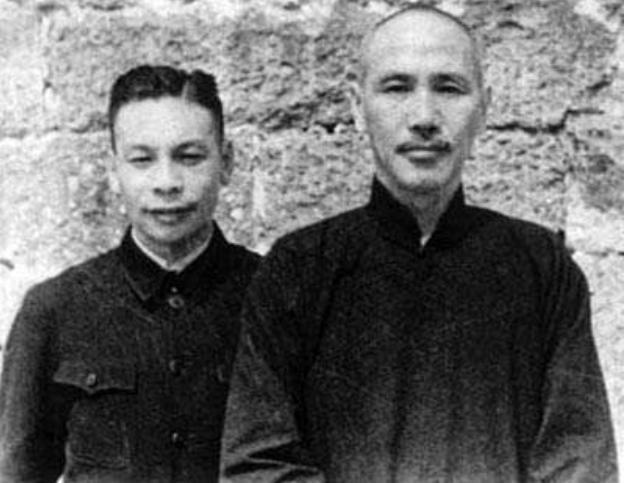

下图是胡琏与蒋经国的一张合影,拍摄于1957年,地点是金门。胡琏此时50岁,蒋经国则是47岁,拍照时两人在视察金门的防务工作。 照片中的胡琏背着手站在蒋经国的后面,这一方面是为了“照顾”蒋经国的身高,一方面是为了把他“捧”起来。 熟悉台湾近现代史的人清楚,1957年的这张合影,从来不是简单的“工作记录”。当时胡琏的身份是金门防卫司令部司令,已经在这片前沿阵地驻守三年,从阵地构筑到兵力部署,没人比他更熟悉金门的防务。 在此之前,他在抗日战场上打过硬仗,内战后期率部退至台湾,靠着实打实的军事履历在军方站稳脚跟,算是国民党内部少有的“实力派将领”。 而蒋经国那时刚过不惑之年,虽然顶着“蒋氏之子”的身份,却还在积累政治资本——当时他主要负责“国防部总政治部”的工作,核心是抓军队政工,想在军方建立自己的影响力,离不开像胡琏这样资深将领的支持。 胡琏背手站在后面,表面看是“照顾身高”,实际上藏着深层的政治默契。蒋经国的身高确实比胡琏矮一些,但作为视察的核心人物,即便不刻意“照顾”,拍照时也能通过角度调整让画面协调。 胡琏选择这种姿态,更多是一种明确的表态:在公开场合,他愿意把蒋经国推到前面,凸显对方的主导地位。 要知道,那时国民党军方内部还有不少资历比蒋经国深的老将,对这位“太子”并非全是认可,胡琏作为前沿防卫的关键人物,用这种低调的方式“捧”蒋经国,等于在向外界传递信号——他支持蒋经国在军政领域的角色。 这种默契不是凭空来的,和当时金门的特殊地位密切相关。1957年的金门,是两岸对峙的最前沿,炮战的阴影还没完全散去,防务工作直接关系到台湾当局的“安全信心”。 蒋经国此次视察,不只是看军事部署,更重要的是通过“亲临前线”塑造自己的“实干形象”,同时拉拢前线将领。胡琏显然明白这一点,他作为金门防务的“一把手”,全程配合蒋经国的行程,拍照时的姿态只是其中一个细节。 两人视察期间,胡琏详细汇报防务,却很少在镜头前抢话,这种“退一步”的表现,既符合他“将领”的身份,也给足了蒋经国“领导者”的面子。 再往深了说,这张照片还透着当时国民党内部的权力逻辑。蒋介石那时已经在着手培养蒋经国作为接班人,但“传位”不能明说,需要通过各种场合让蒋经国逐步接触核心权力,尤其是军方——毕竟军队是维持统治的关键。 胡琏作为蒋介石信任的将领,自然清楚这种“权力布局”,他对蒋经国的“捧”,某种程度上也是在回应蒋介石的期待。 换个角度想,如果胡琏当时摆出自大的姿态,甚至在镜头前压过蒋经国,不仅会让蒋经国难堪,更可能触怒蒋介石,对他自己的仕途没半点好处。 很多人看历史照片,容易只注意人物的表情和动作,却忽略背后的时代背景。 这张金门合影里,胡琏的背手、蒋经国的正面站姿,甚至两人脸上严肃的神情,都和1957年的两岸局势、国民党内部的权力运作紧紧绑在一起。 胡琏不是单纯“讨好”蒋经国,而是在特定的政治环境下,做出了对自己、对当时权力结构都最稳妥的选择;蒋经国也不是被动接受“照顾”,而是借这次视察和胡琏的配合,进一步巩固自己在军方的存在感。 历史的细节往往最能说明问题。这张看似普通的工作合影,藏着老一辈政治人物的处事逻辑,也映照着那个特殊年代的政治生态。 读懂这些细节,才能更真切地理解那段时期的历史脉络,而不是只停留在“谁站前面、谁站后面”的表面认知。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。