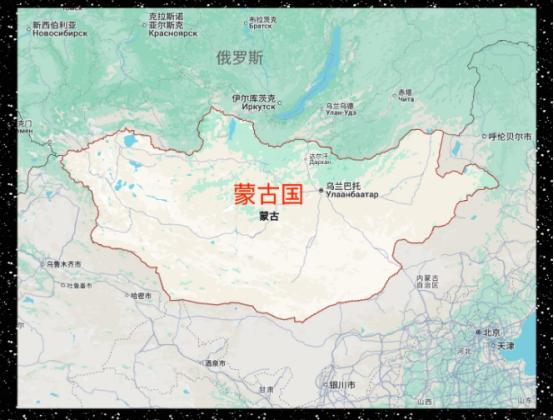

蒙古国如果加入北约,会不会变成第二个乌克兰?就这么说吧,加入北约开会决定的时间是上午8点,蒙古可能到晚上8点才能到,至于为什么会花12个小时,那大概是因为我们和俄罗斯跟蒙古国吵起来了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 蒙古国的地理形势决定了它没有回旋余地,整个国家没有出海口,南、北、东三面与中国接壤,西北边则贴着俄罗斯,向南运煤、向北购电,所有关键生命线都穿过这两个邻国的边境线。 世界地图上看,这是一块典型的“内陆孤岛”,但周围不是大海,而是两个核大国的战略缓冲地带,任何外部力量想踏入这片土地,都得先经过中俄的许可,这几乎等于不可能。 蒙古的经济结构极为单一,煤炭、铜、铁矿是财政的支柱,每年上千万吨煤炭通过中国铁路出口,一旦通道受阻,财政收入会在几周内断流,中国是蒙古最大贸易伙伴,也是唯一能承接其矿产运输规模的市场。 若没有南向通路,矿区的卡车、铁路列车将陷入停滞,矿石堆在原地无法出境,对一个以出口换取财政稳定的国家来说,这种阻断几乎就是经济休克。 能源依赖则来自另一头,蒙古的冬季漫长且严寒,部分电力来自俄罗斯跨境输送,乌兰巴托的居民取暖、电力供应都与俄罗斯电网相连,俄罗斯如果减少供电,整个城市的供热系统会立刻承压。 蒙古本土电力自给率不足,尤其在冬季高峰期,缺口明显,试图在这种状态下与俄罗斯对立,无异于自断能源命脉,中俄的任何政策调整,都能在几天内反映到蒙古的街头灯光与供暖温度上。 对于中国而言,蒙古是北部安全屏障的一部分,乌兰巴托距离北京不到一千两百公里,倘若有外部军事力量在此设立设施,将直接缩短首都的防御缓冲距离。 对于俄罗斯来说,这片土地位于西伯利亚南缘,是其远东战略纵深的重要组成部分,任何北约军事部署都会被视作潜在威胁。 两个邻国都不会容忍在自家门口出现新的军事阵线,地缘安全是一种无声的约束,中俄不必出兵,只需关闭边境、切断能源和通道,就足以让局势在数小时内逆转。 北约虽然与蒙古保持合作,但那更多是象征性的姿态,蒙古派出部队参与联合国维和任务,接受部分军事培训,这些活动属于轻量合作范围,与军事同盟相去甚远,北约条约明确只接纳欧洲国家,蒙古在法律与地理上都不具备入盟资格。 更重要的是,北约即使想提供援助,也找不到进入蒙古的途径,所有空运、陆运路线都必须经过中俄,任何装备与补给都可能被拦在边境外,现实并不会因为政治愿景而改变。 蒙古的社会氛围一向务实,民众经历过能源紧张与物价上涨,对稳定的依赖远胜于政治冒险,牧民更关心牛羊的存活与取暖燃料的价格,而非军事联盟的方向。 乌兰巴托的冬天常常低至零下三四十摄氏度,任何外交风险最终都会转化为生活成本的增加,普通人明白,国际承诺无法抵御寒流,真正的安全来自持续的供电与通畅的市场。 蒙古政府深知这种平衡的重要性,所谓“第三邻国政策”并非要在中俄之外另立阵营,而是通过与欧美、日韩建立经贸与文化联系,增加外交灵活度。 对西方保持合作姿态,对中俄维持务实关系,是其长期战略,中国的基础设施建设、俄罗斯的能源管道,以及来自日本的投资项目,共同构成蒙古的外部支撑,每一份合作都建立在不触碰邻国底线的前提上。 一个夹在大国之间的国家,最大的智慧不是去选择阵营,而是学会在压力之间寻找喘息的空间,蒙古的未来取决于它如何把依赖转化为互赖,用规则与市场机制稳定与邻国的关系。 它无法改变地理,却可以通过制度与合作让地理成为资源而非枷锁,真正的安全,不来自联盟条约,而来自稳固的通道、可靠的能源和民众对生活的信心。 如果说乌克兰的命运是一场地缘碰撞的悲剧,那么蒙古的选择更像是一种克制的理性,地理让它没有资格去冒险,也没有余地去对抗。 或许这正是它能在两个巨人之间安然生存的原因,毕竟,在这片辽阔的草原上,最冷的不是冬季,而是对地缘规律视而不见的幻想。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!