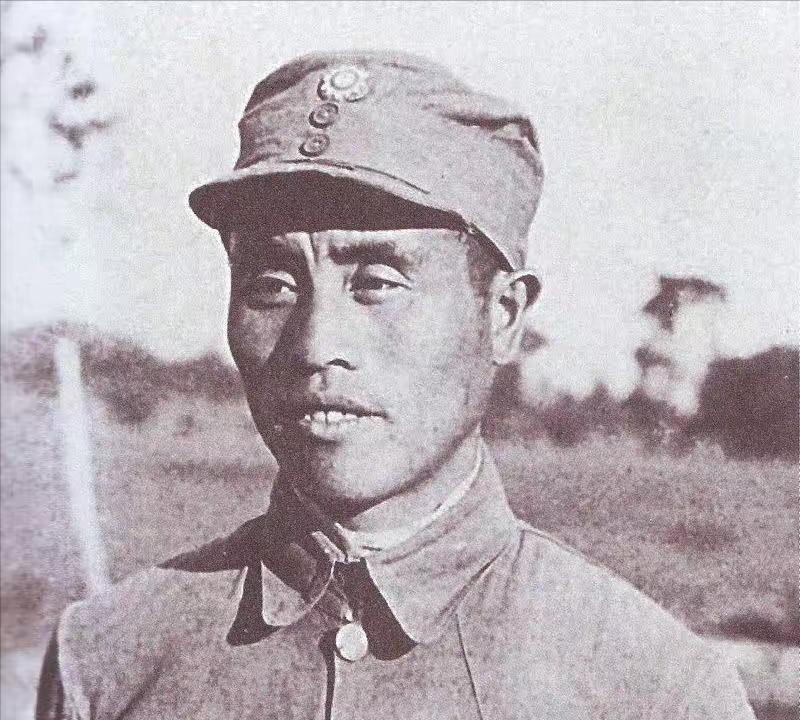

1940年,警卫员探望詹才芳,詹才芳看到他口袋里别着派克笔,就向他讨要,警卫员起初不肯给,詹才芳解释:“我找了个对象,要送她的!” 詹才芳的话音刚落,屋里一瞬间变得安静,谭知耕愣在那里,像是被人从背后轻轻推了一下,没料到这位他一向敬重的大队长会向自己开口讨要东西。 那支派克笔是他在一次突袭中从敌军军官身上缴获的战利品,笔尖残旧,笔杆是用国产笔身配的,但对他而言,是几个月来唯一能让他记住那场胜利的东西。 如今听詹才芳要,心中自然有些舍不得,他没有立刻回应,手下意识地摸了摸胸前的口袋,笔尖还透出一点凉意,詹才芳察觉了他的迟疑,只说了一句话。 那句话简短,却让谭知耕的神情立刻变了,詹才芳告诉他,自己打算将这支笔送给一个人,一个让他愿意掏出全部真心的人,那一刻,谭知耕沉默片刻,把笔取下递给他。 没有仪式,没有推辞,就像是把一段心意托付给另一个人,那年是1940年,部队驻扎在冀中一带,战火接连不断,补给紧缺,能保存一支笔本身就是不易。 詹才芳接过笔,指尖略微一紧,他没有多说,只是点了点头,谭知耕见状反而觉得轻松了,那支笔去了它该去的地方。 这件事的起点其实要从一年多前说起,那时的詹才芳已是抗大二分校的大队长,忙于训练新兵,工作紧、时间少,身边的同志多次劝他成家,他总说等战争结束再说。 直到一次偶然的安排,妇女干部洪广生拉着他去见一位地方女干部,那是杨静,杨静是阜平县妇救会的主任,文化水平高,工作认真,组织能力出众。 她常带着妇女下乡宣传抗日,教孩子识字,起初,她听说对方比自己年长许多,还以为只是例行介绍,并未放在心上。 可第一次见面时,詹才芳说话不多,却每句话都落在实处,那种朴实的态度让她记住了他,两人第一次真正相互了解,是在一次战地动员会上。 会后,杨静为前线部队整理物资,詹才芳负责护送,短暂的同行让他们之间多了联系,分别时,他只说以后有信可写,那之后,通信便成了两人之间唯一的方式。 詹才芳识字不多,写信成了难题,他花了几个晚上,用练兵时的笔记本练写,反复修改,第一封信写好后,他觉得太生硬,怕她看不懂,又找了文化好的同志帮忙改字。 信寄出几天后,杨静亲自赶来,说那封信写得不像他,她告诉他,信不用漂亮,写自己就好,从那天起,他再没有请人代笔。 他们约定,每月写两封信,无论战争多紧张都不能断,后来战事频繁,通信往往延误,一个月也收不到回信,可每次信到了,他都仔细收好。 纸上错字连篇,却见证了他们在战争中的相守,杨静的信总是整洁、分明,讲着地方工作的进展,也夹杂几句生活琐事。 她会在信中指出他写错的字,让他改下次再写。这样的往来成了他们感情的纽带,詹才芳常说,读她的信比开会还认真。 随着时间推移,两人关系越发稳固,战区形势变化快,消息常断,他们的信件有时要经由数个交通员辗转送达,杨静常带着一支笔抄写文件,却总说自己的笔太钝,那句话詹才芳记在心里。 直到那天,谭知耕来看他,他刚从前线回来,带着缴获的物资,那支笔就在他的口袋上,詹才芳看到的那一刻,心里闪过的不是羡慕,而是念头:那正是可以送给杨静的礼物。 他手中能拿得出手的东西太少,唯一能表达心意的,就只剩这支笔,从那天起,他把笔包好,等有机会送出,几周后,他随部队路过阜平,那天夜里,杨静在妇救会忙完,才知道他到了。 没有仪式,也没有人陪,他从怀里取出那支笔,郑重交给她,他们的感情在通信中继续升温,每次分别都不知何时再见,他们只靠信件维系,信里没有花言巧语,只有汇报、叮嘱和等待。 1940年夏天,抗大二分校在阜平暂住,他们终于在同一个地方停留,组织批准他们结为夫妻,婚礼极为简单,借用村民的屋子,两位同事作证。 詹才芳拿出那支派克笔,在纸上写下两人的名字,杨静笑着收好,那一纸婚书后来成了他们一生的纪念。 结婚三天后,詹才芳接到调令,连夜离开,出发前,杨静又用那支笔写了一封信,说无论分多远,都要继续写下去,那封信,他一直带在身边。 战争年代的爱情来得快,去得慢,他们的信件穿过前线、山谷、封锁区,被风吹皱、被雨打湿,却从未停过,派克笔在这其中扮演了独特的角色。 它是他们之间的见证,是他们通信的延续,每一次杨静执笔写信,詹才芳都能感受到那份延续在战争与时间之外的联系。 杨静仍保存那支派克笔,詹才芳退休那年,她将笔放进小木盒,与当年的信一起封好,那是他们共同的记忆,也是那个时代无数普通人最真挚的情感印证。 那支笔从战场辗转到书桌,从一名士兵的口袋到两位信仰坚定的战士之间,最终落入岁月深处,它见证的不仅是一段爱情,更是战争中难得的宁静与坚守。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:詹才芳.中国共产党新闻网)