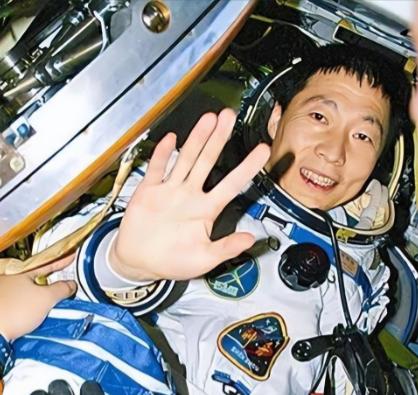

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹,除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 杨利伟为什么后来再也没有登天?很多人以为他功成身退,是因为年龄或职位变化,其实他能平安回到地球,已经是一场奇迹,2003年,那趟被写入史册的神舟五号之旅,是中国航天迈出的第一步,也几乎让这位首飞航天员付出生命的代价。 火箭点火升空的那一刻,巨大的推力将他牢牢压在座椅上,短短两分钟后,飞船出现剧烈的共振,那是一种前所未有的震动,整艘飞船像被无形的力量拧成麻花,杨利伟的身体被强烈地摇晃着,胸口发闷,喉咙干涩,连呼吸都困难,他感到五脏六腑在被挤压,每一秒都像漫长的煎熬。 地面控制中心屏幕上的数据波动剧烈,那26秒被航天员们称作“生死时间”,这种震动在训练中无法完全模拟,只有在真正的飞行中才能体会到身体被掏空的感觉。 当飞船终于恢复平稳,他几乎是凭意志坚持下来的,那次冲击给身体造成的负担远比外人想象的要大,这成为他后来无法再次执行飞行任务的重要原因。 进入轨道后,飞船脱离地球大气层,四周是一片深邃的黑暗,寂静得几乎能听见自己的心跳,就在这样的环境中,一种突兀的声音出现了,那是清晰的“咚咚”声,像有人敲击金属外壳。 杨利伟检查了仪表、通讯和设备,没有异常,声音持续出现,又突然消失,让人无法预料,身处孤独的太空,任何未知的动静都能让人心生恐惧。 他继续执行任务,强迫自己冷静,直到几年后,技术人员通过实验才确定,那种声响是飞船材料在太空中受温差变化影响产生的形变声,虽然科学解释最终揭开了谜底,但在当时杨利伟只能一个人面对那份未知,那种孤独与紧张,成了他最深刻的记忆之一。 返程时新的危机出现了,飞船重新进入大气层,外部温度在短时间内升至上千摄氏度,舱外火焰翻腾,防护层不断被烧蚀脱落,透过舷窗,他看到外层材料被灼烧得通红,碎片划过视野。 突然他发现右侧的舷窗上出现了细微的裂纹,像玻璃杯受热后那种细密的花纹,接着左边舷窗也出现相同的痕迹,他心头一紧,脑海中闪过哥伦比亚号航天飞机的悲剧,高温如果渗入舱内,后果将不堪设想。 几十秒后,飞船顺利穿过最危险的阶段,裂纹也未继续扩大,事后专家确认,那只是外层防护涂层的热应力痕迹,并非舱窗破裂,那段时间他几乎屏住了呼吸,直到安全着陆,才真正从死亡边缘走回来。 返回舱着陆在内蒙古的草原上时,他的嘴角带着血,后来才知道是着陆时剧烈的冲击让身体前倾,嘴角被碰伤,虽然只是皮外伤,但足以说明那次飞行的强度。 短短二十多个小时,对身体造成的负担已经超过多年训练积累的极限,医生在后续检查中发现,他的部分生理指标出现轻微异常,建议不再承担高风险飞行任务。 太空旅行带来的伤害并不只存在于短暂的任务中,科学研究表明,人在失重环境中骨密度会快速下降,肌肉萎缩速度比在地面快十倍,即便只停留一天,对身体的影响也不可忽视。 当时的防护措施还不够完善,飞船环境和辐射防护水平与现在无法相比,他的那次首飞,为后来改进设计提供了大量宝贵的数据,也让后续航天员免去了许多未知风险。 当被问到为什么不再上天时,他的回答十分平静,他说能活着回来已经是幸运,更大的意义是让更多的人能够安全地去飞行。 之后的日子里,他从执行者转为指导者,参与航天员的选拔、训练和任务规划,成为航天工程的重要负责人,神舟六号、七号、甚至后来的空间站任务中,都能看到他留下的经验和痕迹。 从那次首飞开始,中国载人航天迈出了决定性的一步,后来者不再经历那26秒的剧烈共振,也不再被太空中的敲门声困扰,每一次技术进步背后,都有杨利伟首飞时用生命换来的教训和经验,他没有再登天,却让更多中国人能够飞向星辰。 他当年的那滴血,像是中国航天的印章,印在了那段波澜壮阔的起点上,今天的我们仰望夜空时,看到的不只是闪烁的星辰,更有那位在二十二小时中与死神擦肩的航天员,他没有再次飞行,却以另一种方式继续在太空的征途中前行。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:环球网——杨利伟为什么没有再上一次太空?本人回答来了