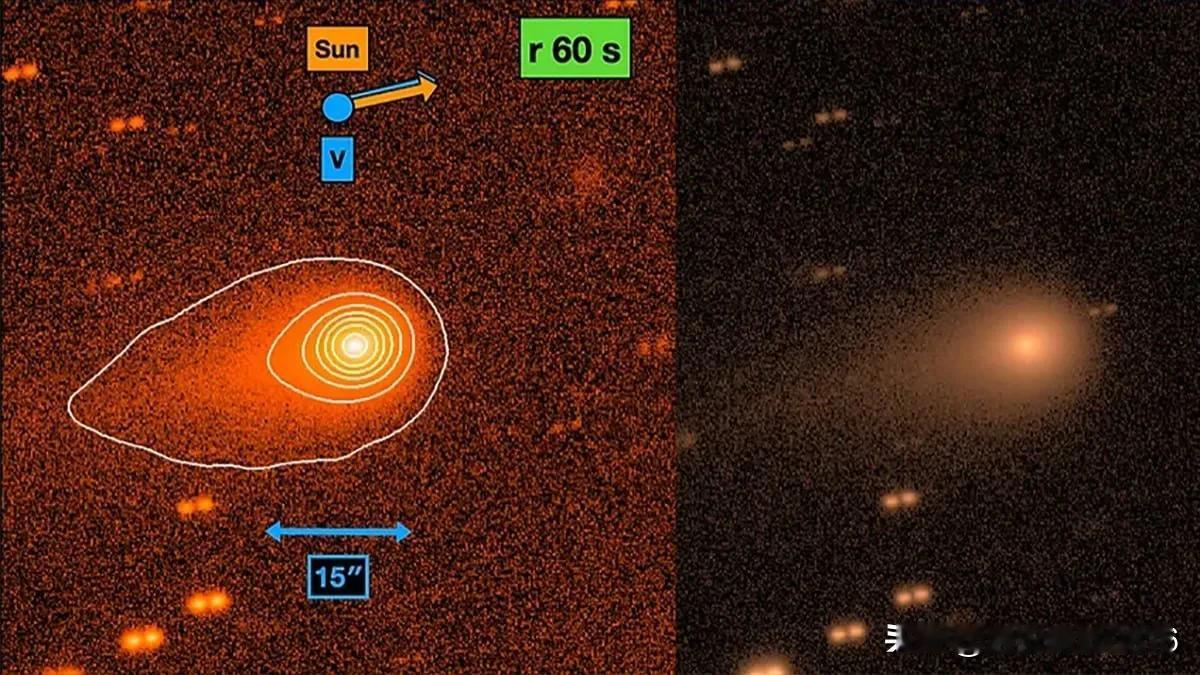

为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 这颗 1970 年发射的卫星,当前近地点还有 429.24 公里,远地点 2000.35 公里,每天照样绕地球 13 圈,比有些国家的现役卫星还稳当。 有人说这是 “意外长寿”,那纯属是没看透当年中国航天的愿景——1970 年那时候,咱们搞首颗卫星,要的就是 “一飞冲天不回头” 的劲,这颗卫星也不是 “用完即弃” 的试验品,而是钉在太空里的 “中国名片”。 咱先把最关键的道理讲透:卫星坠不坠落,核心还是看轨道高度和大气阻力。 东方红一号运行的轨道,早超出了地球大气层的主要部分,那的空气密度低到每立方厘米没几个分子,产生的阻力小到可以忽略不计,就像在光滑的冰面上滑行,几乎不会减速。 对比一下就清楚了,马斯克的 “星链” 卫星轨道才 280 公里左右,2024 年太阳活动一增强,高层大气稍微变 “浓”,阻力立马翻倍,523 颗卫星提前坠入大气层,有的下落过程比平时快了 12 天。 引用杨宇光专家的话说,低轨卫星受大气阻力影响极大,而高轨道卫星所处环境近乎真空,轨道衰减慢得很。 东方红一号初始轨道远地点 2384 公里,现在虽降了点,但还在 2000 公里上下,这高度注定了它能在太空 “常住”,根本不是什么偶然。 更关键的是,这轨道高度就是我们科研人员特意选的,而不是什么技术失误。 自打1965 年正式研制时,孙家栋带领的团队就明确了目标:卫星要完成技术试验、探测电离层,还要把《东方红》乐曲传到全世界。 当时中国航天刚起步,确实没有卫星回收技术,但即便有,也不会搞回收 —— 首颗卫星的核心任务是 “入轨即成功”,是向世界证明中国有能力独立进入太空,这种 “存在证明” 越持久越好。 虽然设计寿命只有 20 天,可它也足够争气,实际工作了 28 天,电池耗尽后虽然停了信号,但它在轨道上的身影本身就是最有力的宣告,东方红一号要是不发生碰撞,再飞几百年都没问题。 横向对比同时期其他国家的卫星,更能看出咱们的设计远见。 日本 1970 年比咱早几个月发射的首颗卫星,2003 年就坠入大气烧没了,法国 1965 年的卫星虽然还在飞,但当初设计时,也没明确长期留轨的目标。 而东方红一号不仅轨道选得高,还专门设计了自旋稳定系统,每分钟转 120 圈保持平衡,装了太阳角计和红外地平仪确定位置,确保轨道稳定。 这些细节不是多余的,而是为了让卫星在太空 “站得稳、留得久”,就像在太空里竖了一块碑,上面刻着 “中国来了”。 但也有人拿 “没回收技术” 做文章,在我看来,这就是典型的以小人之心度君子之腹。 当年咱连原子弹都能啃下来,真要想回收,未必搞不出来,但回收需要额外的推进系统、着陆装置,会增加卫星重量和技术复杂度,反而可能影响 “入轨成功” 这个核心目标。 1970 年的中国,航天领域缺经验、缺设备,每一分重量、每一项技术都得用在刀刃上,与其花力气搞回收,不如把卫星送得更高、飞得更稳,让它长期在太空 “值班”。 事实证明这个选择太对了,55 年过去,东方红一号还在轨道上,比美国 1958 年的 “先锋一号”、苏联早期卫星都坚挺,成了太空里最持久的 “中国符号”。 再从航天规律看,近地轨道的卫星想长期留轨,轨道高度是硬指标。 2025 年 6 月 NASA 的研究显示,280 公里高度的卫星,大气阻力随太阳活动变化极大,而东方红一号所在的 2000 公里高度,受太阳活动的影响微乎其微。 9 月监测数据显示,它的轨道这几十年才下降了约 10 公里,这说明当年的轨道设计,是经过精密计算的。 既考虑了发射能力,又保证了长期在轨,把有限的技术资源用到了极致,这正是中国航天人的智慧 —— 不追求花架子,只解决真问题。 这么看来,东方红一号 “不回家”,反倒是当年中国航天战略眼光的体现。 在被技术封锁的年代,咱们搞卫星不是为了跟风,是为了打破垄断、树立自信,这颗卫星的每一个设计细节,都服务于 “让世界看见中国” 这个核心目标。 它在太空待得越久,就越能证明中国航天起步时的扎实与远见,那些说 “意外长寿” 的人,要么不懂航天原理,要么没理解当年的时代背景。 2025 年的今天,我们有了空间站、探月工程、火星探测,但东方红一号依然在天上飞,它不仅是一颗卫星,更是中国航天从无到有、从弱到强的见证,是钉在太空里的 “初心坐标”。 当初没想让它回来,是因为我们知道,它要在天上替几代航天人看着,看着中国一步步走向航天强国,这比让它回来更有意义。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!