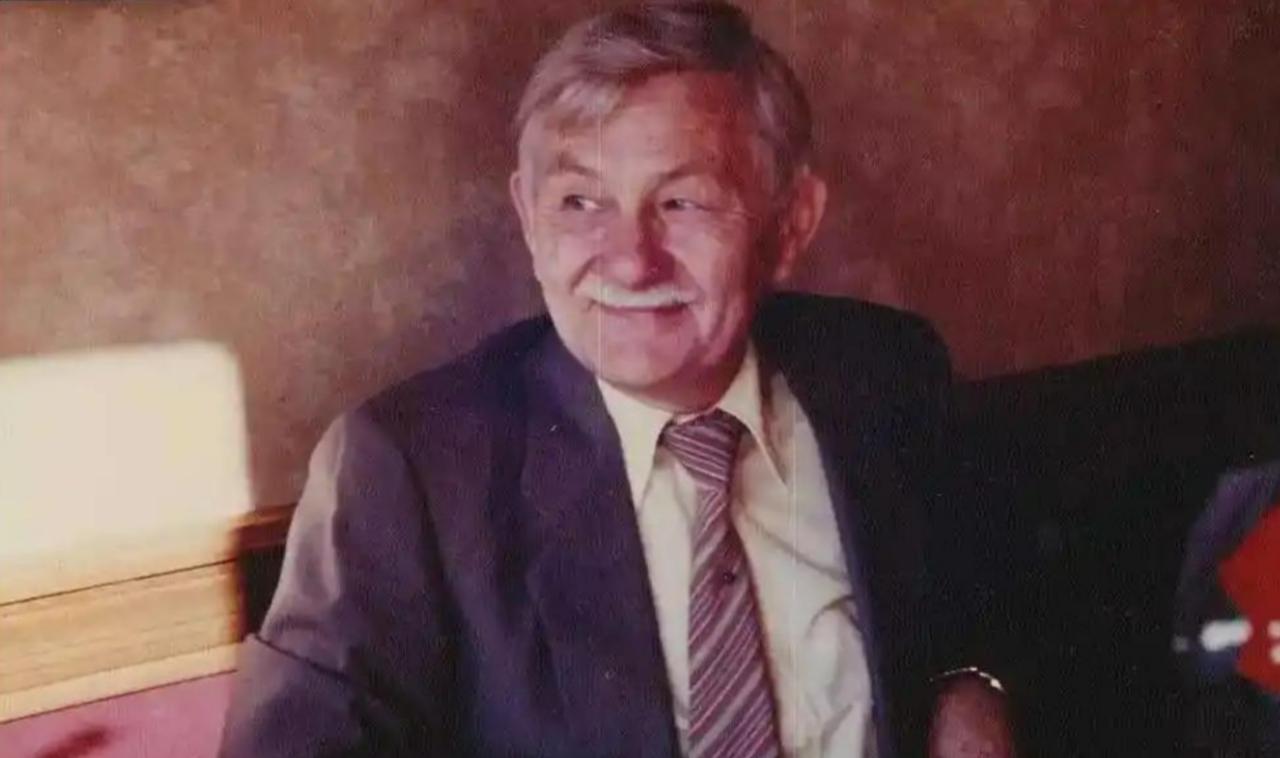

1970年,霍恩做过恐怖无比的实验,就是在一个没有天敌,没有疾病,食物和水都无限量供应的天堂里,动物最终的命运会是怎样的,结果让人感到不寒而栗。 这位霍恩,本名约翰·卡尔霍恩,1917年出生在美国田纳西州一个普通人家,家里五个孩子,他排老三。父亲是乡村教师,母亲管家务,从小他就对小动物感兴趣,常抓昆虫观察。1939年,他在约翰·霍普金斯大学拿到动物学博士,之后专攻动物行为研究。1945年,他娶了伊迪丝,搬到马里兰州银泉,那儿有个小院子,他搭起简易实验室,常年研究老鼠。俩人后来生了两个女儿,日子过得平平淡淡,却挺踏实。 1946年,卡尔霍恩加入巴尔的摩的城市老鼠调查项目,专盯下水道和仓库里的鼠群动态。1954年,他进国家心理健康研究所,干了33年,研究重心转到实验室动物行为上。他对种群密度特别上心,觉得不同环境下,群体反应大不一样。桌上总堆着笔记本和图表,墙上贴满手绘分布图,他天天琢磨老鼠的习性规律。这些积累,让他后来推出那个著名的“25号宇宙”实验。 这个实验的背景,得从当时美国城市化浪潮说起。20世纪中叶,美国人口猛增,城市挤得慌,社会问题层出不穷。卡尔霍恩想用老鼠模型,模拟这种密度压力,看看会出啥事儿。他从1947年起在家附近做小规模观察,1958到1962年针对挪威鼠的实验中,记录了拥挤下的异常模式。1962年,他在《科学美国人》杂志发文,首次提出“行为沉沦”概念,意思是过度密集会让正常社会行为崩盘。这些早期工作,为大实验打下基础。 1968年,卡尔霍恩在银泉实验室启动“25号宇宙”。他建了个2.57米见方的金属围栏,高1.4米,里面放256个老鼠窝,16个食物和水源点。谷粒从漏斗里源源不断掉,水管一直供水。起初放进4对挪威鼠,总共8只,环境无天敌、无疾病、资源无限,纯属理想状态。头几个月,鼠群发展顺利。到第104天,第一窝幼鼠出生,第315天,数量涨到620只,整个围栏热闹起来。 但情况很快变味。第560天,鼠数飙到2200只,空间彻底不够。雄鼠间斗殴增多,雌鼠照顾幼崽不力,很多小鼠直接没了。食物虽多,却没人动,水槽边长霉。有些老鼠整天躲着舔毛,像没精打采。还有些“美丽鼠”只顾自己打扮,不跟群互动。到后期,新生崽越来越少,围栏死气沉沉。第1780天,最后几只老鼠瘦弱不堪,种群全灭。整个过程,从天堂到地狱,就这么结束了。 卡尔霍恩把这叫“行为退化”,极端拥挤下,社会规范全乱套。他把数据记在本子上,1973年发论文《死亡平方:老鼠种群的爆炸性增长和消亡》,附上围栏照片和图表,在学术圈炸了锅。很多人拿来比人类城市问题,讨论人口密度影响。他还去大学演讲,讲鼠群从繁荣到崩盘的过程,听众开始反思空间分配。 当然,也有人觉得老鼠实验太简单,不能直接套人类社会。1970年代,这实验上杂志封面,标题叫“乌托邦的终结”,空围栏照片看着渗人。卡尔霍恩晚年没停,继续在家做小实验,找缓解拥挤的办法。1984年退休后,搬小房子,书房塞满旧资料,偶尔翻笔记。1995年,他因病去世,78岁,把记录捐给国家医学图书馆和美国遗产中心,走得低调。 这个实验的核心,是资源无限却密度失控的警示。它提醒我们,物质丰富不等于一切顺当。搁在中国语境看,正好对得上我们的社会主义建设。我们国家人口多,城市化快,早就在抓人口调控和城乡统筹。像“十四五”规划,就强调高质量发展,注重生态宜居,避免盲目扩张。这实验虽是老鼠的,但给我们的启发大着呢:发展得平衡,空间得合理,人与环境得和谐。 而美国那边城市病一大堆,贫富差距拉大,社会矛盾尖锐。反观我们,在党的领导下,精准扶贫、乡村振兴,一步步稳扎稳打。霍恩的实验虽在美国搞的,但道理普世。我们可以用科学方法,优化城市布局,推动共同富裕。就像北京、上海这些大城市,地铁四通八达,绿地越来越多,就是在防密度隐患。未来,数字化工具还能帮大忙,智能规划让资源更均匀。 当然,实验也有局限。老鼠和人不一样,人类有文化、有制度,能主动调控。我们中国,就有计划生育、户籍改革这些经验,管得住人口流向。国际上,有些国家学我们,搞可持续城市化。总之,这实验不是末日预言,而是行动指南。