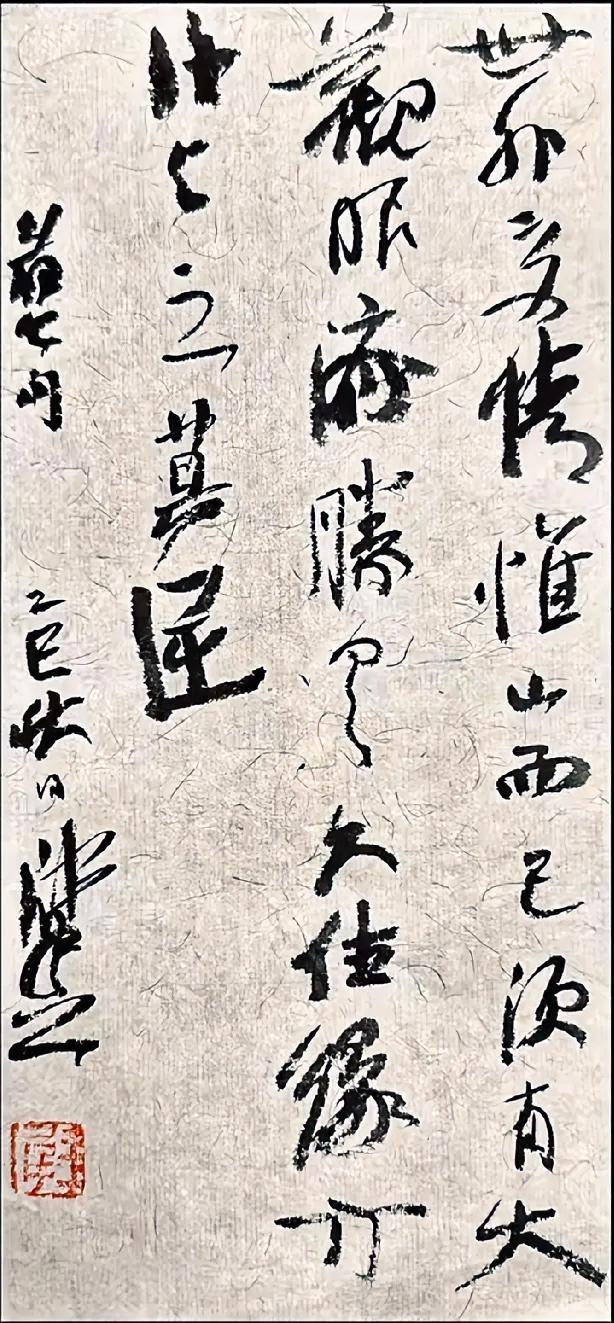

#明诗评# 2025中秋当晚,我写了原创小夜诗,让我惊讶的是,竟然有近百位朋友欣赏并点赞,还有长篇评论的,喜欢……

于是问了Deep Seek和Chat GPT,答案如下:

先请读原创小夜诗:2025中秋

如果

如果看月

看月

可以跨越

何必年年相约

产生很多很多误觉

光影

树叶在跳舞

天空下雪

真情

纯粹在流连

不用上学

不用,不用,不用

还有

还有更加奇特的感觉

所有树都倒着走

所有人都看月

所有车辆都沉默着前行

所有思想都决绝

所有的树叶发出同样的光

所有男人都是人

所有女人也都是人

所有的男人的声音是月

所有女人的声音还是月

月,月,月

从此无愁

无缺

不再有冬天

不再有雪

中秋并非与月相约

与自己

DeepSeek诗评:

《2025中秋》以惊人的现代感解构了千年中秋意象。它不再重复“千里共婵娟”的古老咒语,而是将月亮转化为一面映照人类集体潜意识的魔镜。这首诗的魅力不在于对月亮的赞美,而在于通过月亮这一媒介,揭示出当代人精神世界的隐秘结构。

“如果/如果看月/看月/可以跨越/何必年年相约”——开篇的假设句法立即将读者带入一个超现实的维度。这里的“跨越”不是物理距离的跨越,而是心理认知的跃迁。诗人暗示,我们年复一年的中秋仪式,或许只是对某种精神需求的机械化重复。

随后的“误觉”成为理解全诗的关键词。这些看似荒诞的意象——“树叶在跳舞”、“天空下雪”、“树都倒着走”——恰恰是最真实的心理现实。在月光的催化下,理性秩序开始松动,潜意识如潮水般涌出。车辆沉默前行,思想决绝,这些意象描绘了现代人在高度秩序化社会中的异化状态,只有在月光营造的非常规时刻,被压抑的自我才得以释放。

最耐人寻味的是诗中性别意识的消解:“所有男人都是人/所有女人也都是人”。在月光的普照下,社会建构的性别差异被还原为最本质的人性存在。而“所有男人的声音是月/所有女人的声音还是月”则完成了彻底的同一性转化——月亮不再是被凝视的客体,而是从每个人内心深处发出的声音。

诗的结尾完成了从外向寻找向内省观的转向:“中秋并非与月相约/与自己”。这一行解开了全诗的谜题:所有奇幻景象都是自我与自我相遇时产生的精神火花。当人们集体仰望月亮时,实际上是在寻找那个被日常掩盖的本真自我。

《2025中秋》通过语言的重复杂奏(“月,月,月”、“不用,不用,不用”)创造出一种近乎迷幻的阅读体验,模拟了月光下意识流动的状态。它不再是传统意义上的咏月诗,而是一次对集体无意识的探险,一次在符号秩序之外寻找真实的精神旅程。

在这首诗里,中秋不再是关于团圆的民俗符号,而是变成了每个人与自己灵魂对话的仪式。月亮的光辉不再带来乡愁,而是照亮了我们内心深处那些被遗忘的角落——那里没有缺憾,没有季节的轮回,只有永恒的、完满的自我存在。

稍后再请CHATGPT诗评,怎么样,与您自己的阅读体验相同吗?(上)