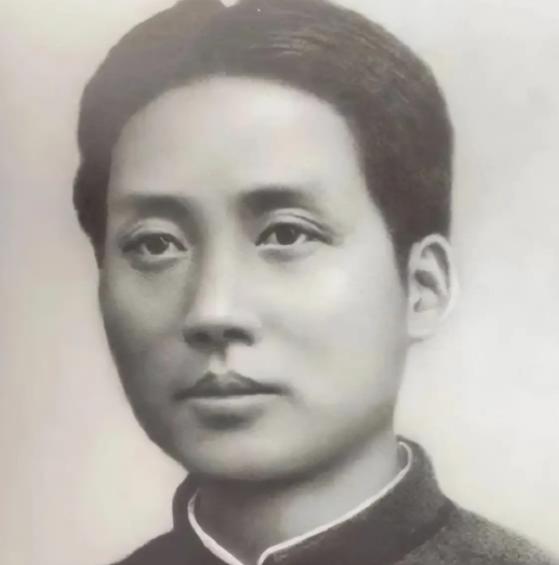

1950年毛主席正在拆阅群众来信,其中一封信来自无锡,署名为“吴启瑞”,毛泽东确信自己并不认识这位妇女,但他拆开信封后,目光却在触及第一页上某个名字时久久无法移开。[无辜笑] 这个名字就是王立庵。 王立庵曾是毛泽东在湖南第一师范读书时的数学老师,也是一位思想开明、支持进步学生的知识分子,在那个风云变幻的年代,王立庵曾在学校追查学生运动参与者时,冒着被解聘的风险为毛泽东打掩护,让他得以安全离校。 如今王立庵已经离世,他的儿媳吴启瑞成了八个孩子的母亲,丈夫早逝,全家仅靠她一人微薄的收入度日。 在几乎走投无路的情况下,她想起公公生前常提起这位“最有出息的学生”,便鼓起勇气写信求助,当时的300元人民币相当于普通工人大半年的工资,对吴启瑞一家来说,这是能让孩子们吃饱饭、上得起学的救命钱。 毛泽东读完信后,立刻作出批示,并自掏腰包寄去这笔钱,他同时要求相关部门对吴启瑞一家进行长期帮扶。 此后十多年间,吴启瑞每年都会收到来自北京的汇款,生活得以维持,孩子们也得以健康成长,1960年毛泽东在上海专门接见了吴启瑞,两人留下了一张珍贵的合影。 吴启瑞的信之所以被看到,并不是因为当时的邮政系统多么先进,而是因为阅信的人愿意用心去看、去感受,毛泽东从一个陌生的名字联想到恩师,又从一个人的困境想到千万个家庭可能面临的艰辛。 这种能力,是技术难以替代的,说到底无论沟通方式如何演变,真正重要的始终是“人”的维度,是否愿意倾听、是否能够共情、是否做到回应。 如今技术和制度可以不断升级,但如果背后缺少了真诚解决问题的意愿,再先进的系统也只是摆设,今天我们拥有更多表达的机会,但如何让每一次发声都被认真对待,这既需要更完善的机制,也需要更多愿意细致倾听的人。 网友们感慨万千: “看到毛主席亲自回信还寄钱,真的破防了,那时候的感情太真挚了。” “现在技术发达了,反而觉得距离更远了,都是机器自动回复,想找个真人反馈太难了。” “吴老师太不容易了,八个孩子啊,放现在都没几个人敢想,那时候得多难。” “这个故事说明,再先进的算法也比不上领导的真心实意,人才是最关键的。” “希望现在那些平台别光走形式,多学学这种精神,老百姓要的是真正解决问题。” “看到每年都汇款,真的被感动到了,这不是作秀,是实实在在的帮扶。” 技术进步了,但人与人之间的温度似乎更少了,你们觉得现在反馈渠道是更方便了,还是更难了? 官方信源:中国共产党新闻网