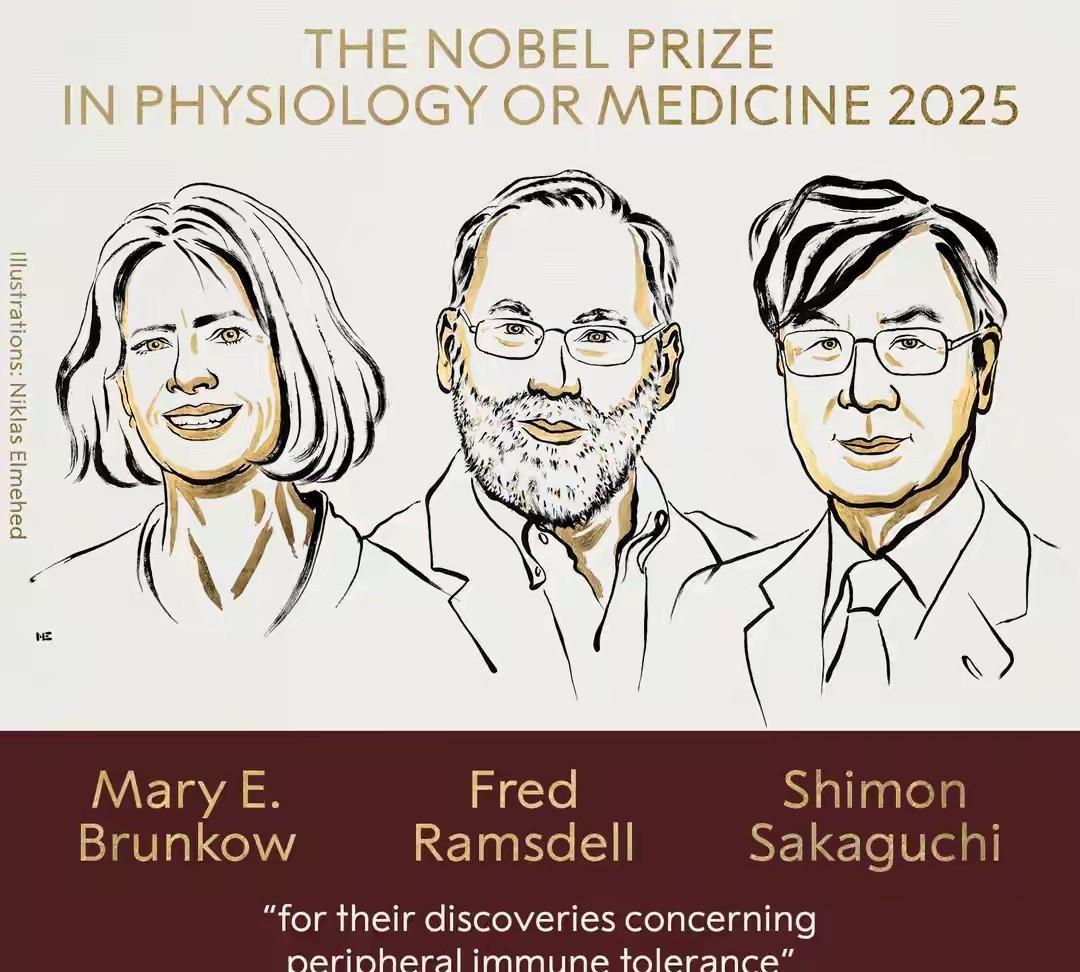

日本在2001年提出的“50年30个诺贝尔奖”计划(2001-2050年)已取得显著进展。截至2025年,日本在21世纪已获得19个诺贝尔自然科学奖(含2025年新增的生理学或医学奖),接近目标的三分之二。这一成就的实现主要依赖以下关键因素: 一、国家战略与科研投入 基础研究强制投入:日本将每年GDP的4%定向投入基础研究,远高于全球平均水平。例如,东京大学通过“诺贝尔工坊”培养体系,实现连续三年产出化学奖得主 产学联动机制:企业实验室与高校学分互认制度加速了科研成果转化,如2008年诺贝尔物理学奖得主小林诚、益川敏英的研究即受益于此。 二、教育体系与人才培养 本土教育优势:21世纪日本19位诺奖得主均在国内完成本科教育,东京大学(12位)和京都大学(8位)是主要培养基地。 科学启蒙教育:日本小学科学课每周5-6节,注重激发好奇心,而中国同类课程常被主科占用。 三、国际合作与历史积累 移民科学家贡献:美国40%的诺奖得主为移民,但日本更依赖本土培养体系。 科研滞后性:当前奖项多肯定1990年代的研究,如坂口志文关于调节性T细胞的研究发表于1995年,30年后获奖。 四、未来展望 按当前速度(年均1奖),日本有望提前完成目标。中国若维持现有科研投入模式,2040年后或出现批量诺奖成果。

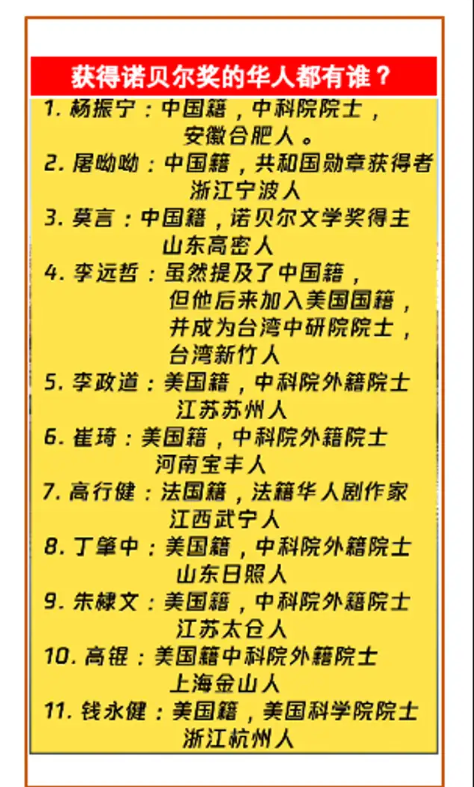

这是迄今为止获得诺贝尔奖的中国人,他们几乎都是华人。而据统计,在外华人共计60

【100评论】【33点赞】