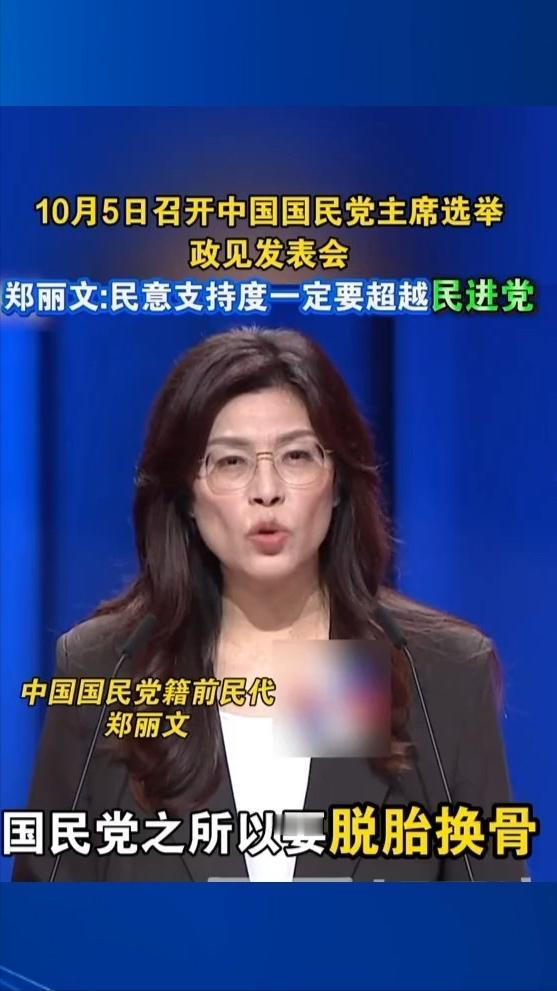

郑丽文回应见高市早苗,是的,或许她的回应说的都对,但她千不该、万不该用“拜会”这个词,在中国,汉语言里每一个字词,除了字面意思外,还有它特定的含义和引申义。所以,郑丽文用“拜会”这个词,就代表高市早苗比她的地位高。一个敌国战败国的女领导人有啥资格让别人用“拜会”这个词。这一点郑丽文或许有点拎不清了,即便郑丽文是对的,也不应该用“拜会”这个词,这次怪不得张亚中批评他。 他作为国民党的一员,应该“身正为范”,带个好头,又是在选举的关键时刻,一言一行,都会受到别人的特意关注,此次她说“拜会”高市早苗,实在是忘了她自己的身份,上梁不正下梁歪,这样的人怎么会成为一个合格的党首呢? 一场看似普通的政治人物会面,却因为一个词的选用,掀起了意想不到的波澜。这风波的中心,正是“拜会”这两个我们再熟悉不过的汉字。 当郑丽文用这个词来形容她与日本政治人物高市早苗的会面时,她可能未曾预料到,这会点燃一场关于语言、身份与历史记忆的激烈讨论。 语言从来不是冰冷的符号,尤其是在承载着百年沧桑的中文语境里,每一个词都像一枚小小的琥珀,凝固着特定的情感、立场和权力关系。 “拜会”这个词,拆开来看,“拜”字本身就带有一种自谦和尊敬的意味。我们常说“拜见长辈”、“拜师学艺”,这个动作的发出者,在无形中将自己置于一个相对较低的位置。 而“会”字则相对中性,指代双方的见面。两者结合,“拜会”的指向性就变得非常清晰,它通常用于下级对上级,晚辈对长辈,或者是在寻求某种支持、表达敬意时使用的词汇。 在外交辞令中,选择“会晤”、“会谈”还是“拜会”,其间的细微差别,足以让外交官们反复推敲。这不仅仅是遣词造句的技巧,更是国家立场和人物身份的无声宣告。当郑丽文选择“拜会”时,无论她本意如何,在公众的解读中,她已经默认了一种不对等的关系。 这种不对等之所以如此刺眼,是因为它触碰到了一段极其敏感的历史神经。中日之间的关系,从来不是简单的邻里交往,其背后是近代以来无法回避的战争创伤和民族记忆。 高市早苗作为一名日本政客,其政治立场和历史观在台湾社会内部本就充满争议。在这样的背景下,任何形式的“抬高”都会被无限放大,被视为对历史伤痕的漠视。 人们会下意识地发问:一个来自曾给中华民族带来深重灾难的国家的政治人物,凭什么让我们用带有“拜”字色彩的词汇去形容这次会面?这已经不是简单的文字游戏,而是关乎民族情感的底线问题。 更关键的是,郑丽文的身份。她并非普通民众,而是中国国民党的一员。这个党派,无论其今日面临怎样的困境,其历史叙事始终与“捍卫中华”、“复兴民族”紧密相连。 在这样的政党框架下,党员的一言一行都被赋予了符号意义。人们期待国民党成员,特别是身处要位的政治人物,能在涉及国家尊严和历史立场的问题上,展现出应有的坚定和清醒。 这便是所谓的“身正为范”,它要求一种内在的自觉,一种时刻铭记自身所代表的历史与责任的姿态。在选举的聚光灯下,这种要求会被放大到极致,每一个细节都可能成为支持者或反对者攻击的靶子。 张亚中的批评,正是在这样的逻辑下展开的。这或许不只是个人之间的意气之争,更像是一场路线之争的缩影。 它折射出国民党内部,在如何面对历史、如何与日本等外国政客互动的问题上,存在着深刻的分歧和焦虑。 郑丽文的这次“失言”,像一面镜子,照出了部分政治人物在复杂的国际交往和国内政治生态中,可能出现的身份迷失。他们或许渴望展现开放和亲和的姿态,却在不经意间,动摇了自身赖以立足的根基。 当一个政治人物连一个词的分量都掂量不清时,人们又如何相信她能在更重大的议题上,稳住舵盘,带领一个百年老党走出迷雾?这件事留下的疑问,远比一个词语的争议本身,更值得深思。