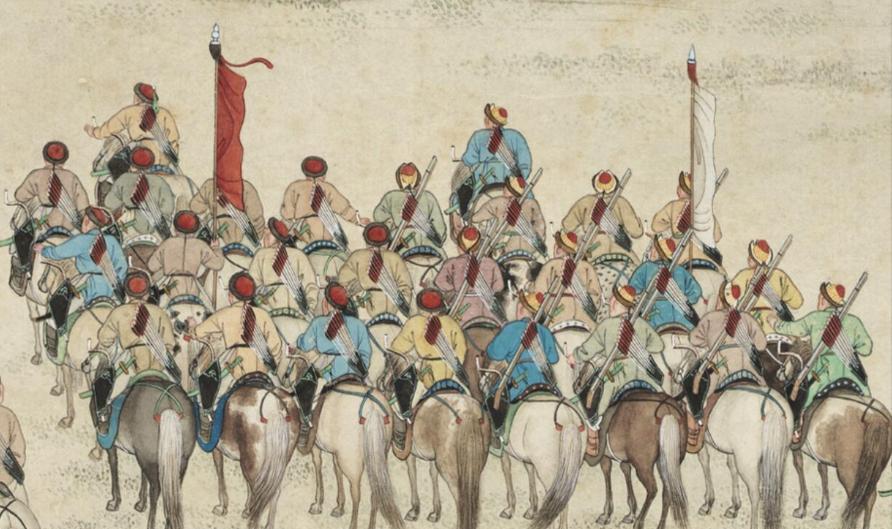

文明为啥一次次被野蛮打败?其实,文明从来都不是死于他杀,而是死于自杀;文明的死亡也并非因为遭遇挑战,而是失去了应战能力。 从西罗马帝国在哥特人铁蹄下哀鸣,到君士坦丁堡城墙被奥斯曼炮火炸塌;从“靖康之耻”中汴京的陷落,到南京大屠杀三十万亡魂的哭泣……这些场景在反复诉说着同一个残酷命题——文明常常败于野蛮之手。 其实,文明并非败于其繁荣本身,而是败于繁荣所催生的系统性异化。当一个文明达到高度成熟时,它便开始构筑起日益复杂的规则、制度与文化符号。这些建构原本是为保护文明而生,却在时间魔法中逐渐异化为束缚生命的铁笼。 始于需求,终于奢侈。文明演进犹如编织一件华丽的袍子,起初为御寒,最终却变成了行动的枷锁。罗马法从十二铜表法的简朴演化至查士丁尼法典的浩瀚,诉讼程序之繁琐令西塞罗哀叹:“法律越多,正义越少。” 宋朝科举制度塑造了优雅的士大夫文化,却消磨了直面强敌的血性,从生命的护卫变成了生命的桎梏。它创造安全,却以阉割勇气为代价;它提供舒适,却以磨损意志为成本。 更为吊诡的是,文明的发展必然伴随着权力集中与制度固化,最终使社会丧失应对危机的弹性。明末官僚系统在农民起义与满清威胁面前,依旧沉迷于党争与形式主义;法国大革命前的旧制度,已无法感知社会的疼痛。 这就是托克维尔在《旧制度与大革命》中所揭示的“制度刚性”规律。比如明末赋税制度僵化到“旧征未完,新饷已催”,而皇室宗藩却依旧享受着“不农不仕,吸民膏髓”的特权,上层与下层几乎完全隔离。 一旦上下层割裂如路人,甚至仇人,文明就会像一位年迈的巨人,力量虽犹在,却已失去敏捷性与敏锐性。而“野蛮”力量恰恰因其结构简单,反而能够迅速调动全部能量。 成吉思汗骑兵横扫欧亚时,仅凭《大札撒》寥寥数条。满清铁骑突破山海关时,仅凭“国语骑射”。明末却是“案牍如山,议事如戏”的官僚生态。所以,野蛮并非无知,而是一种未被过度结构化的原始力量,一种直指生存本质的简洁与凶猛。 此外,文明的脆弱性还在于其自我批判能力的丧失。当一个文明开始将形式误认为本质,将礼仪等同于道德,将繁文缛节当作文明本身时,它就已经步入黄昏。现在的美式民主基本就是这幅造型。 所以,晚清士大夫面对西方枪炮,依然沉溺于“夷夏之辨”的虚幻优越;拜占庭帝国在土耳其军团兵临城下时,神学家们仍在争论“一个针尖上到底能站多少个天使”。这种文明“自恋”导致了一种致命误判: 它无法识别真正的威胁,甚至将野蛮力量浪漫化为“新鲜血液”。所以,文明可以一边高呼“王师北定中原日”,一边忙着“直把杭州作汴州”。这并非简单的“二五仔”问题,而是制度腐败所导致的整体堕落。 其实,“巨婴”与“二五仔”现象并非简单的道德堕落,而是文明异化的必然产物。当文明的规则变得过于复杂且与真实脱节时,便会催生两种人:一种是只知享受文明成果却不愿承担责任的巨婴;一种是看透系统虚伪而选择背叛的二五仔。 西罗马帝国末期,贵族们沉溺享乐,拒绝纳税养兵;南明政权危如累卵时仍内斗不休,甚至有人“箪食壶浆以迎王师”。但这些都不是原因,而是文明生病的症状。然而,如果将文明败于野蛮完全归咎于文明的“堕落”,则是一种危险的简化。 因为历史并非如此线性,野蛮战胜文明后,往往会被文明同化,开启新的文明周期。比如日耳曼蛮族继承罗马遗产,满清入主中原后尊崇儒术,这说明文明与野蛮是人类存在的两种状态,相互依存和转化。 其实,文明的最大困境就在于:它既要保持开放与包容以避免僵化,又必须维持足够的凝聚力以抵御外敌;它既要培养批判精神以防止盲目,又需要某种程度的共识以维持稳定。这种平衡艺术,是任何文明都必须面对的永恒挑战。 今天,我们生活在一种前所未有的文明形态中,全球化与技术革命既带来了新机遇,也孕育了新的脆弱。当我们嘲讽历史上的文明失败时,或许更应该思考:我们的文明是否也在重复类似异化过程? 当文明的铠甲过于沉重,它就会从保护变成负担;当文明的果实过于甜美,它就会从滋养变成毒药。但文明的黄昏并非命中注定,其存续需要一种深刻自觉:必须不断返回生命本源,警惕异化,在秩序与活力、传统与创新、安全与勇气之间找到动态平衡。 文明的真正力量,不在于其外表的华丽,而在于其内在的反思与超越能力。唯有保持“战战兢兢,如履薄冰”的清醒,怀抱“周虽旧邦,其命维新”的勇气,文明才能在野蛮的冲击下实现凤凰涅槃,在黄昏的阴影中守望黎明的曙光。 真正的文明从来都不是一座完工的宫殿,而是一场永无止境的建构。它需要每一代人用智慧与勇气,在秩序的边界与混沌的深渊之间,在历史的刀刃上走出自己的道路!