我的评分:[星星][星星][星星][星星]

造浪吧国庆档【为什么陈凯歌的《黄土地》在中国影史的地位很高?】

古老而沉寂的黄土高原上月升日落,几千年来它历经沧桑,看尽了世事的变迁却依然不动声色,大面积的黄土如同一个民族的皮肤,千沟万壑好似一个老人的皱纹。

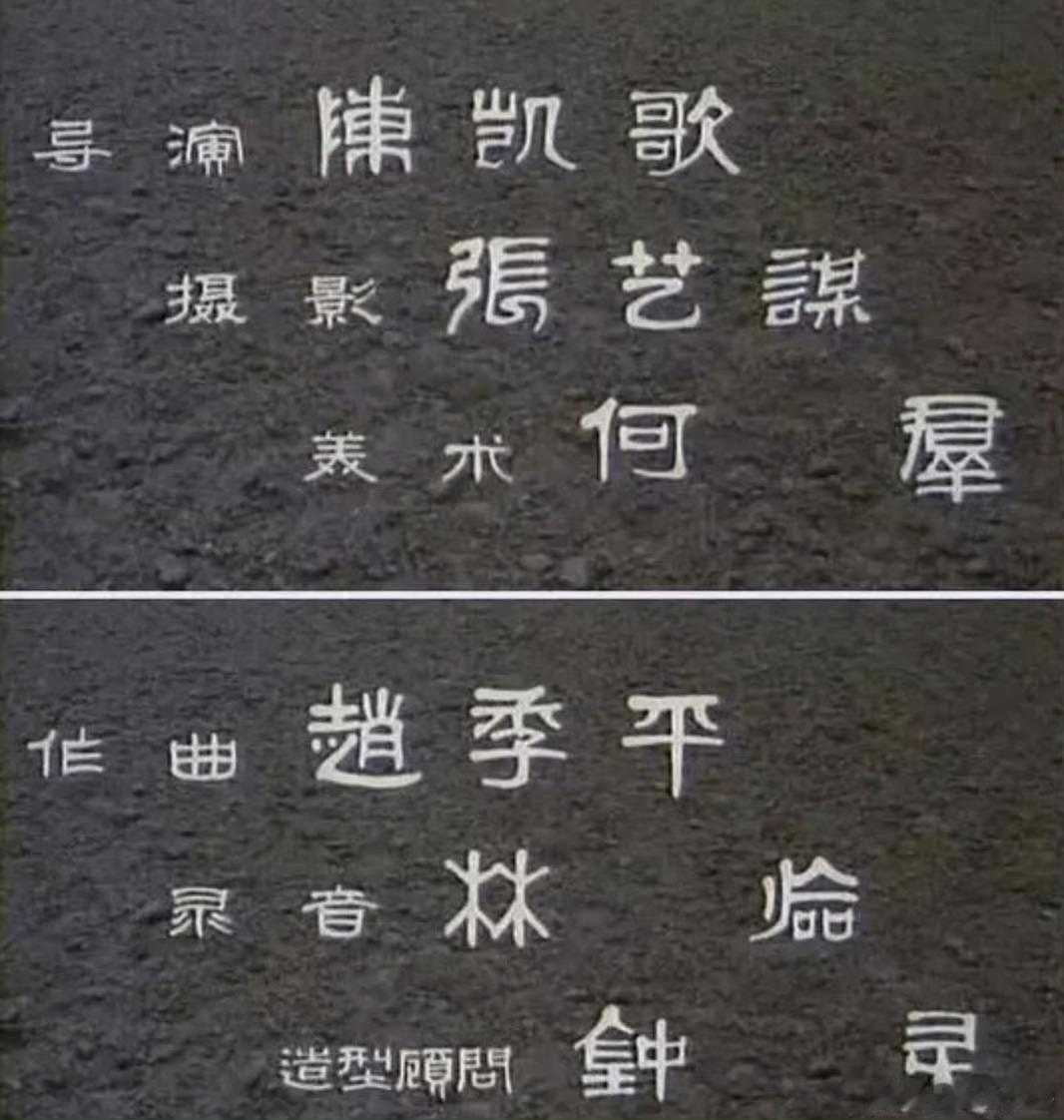

1984年的《黄土地》,导演是陈凯歌,摄影是张艺谋,这两位最著名的第五代导演合作的这部《黄土地》第一次让观众在银幕上看到了具有强烈的视觉冲击力和文化象征意味的黄土高原。

在当时的时代背景下,寻根热的兴起也成为了历史的必然,作为一名具有浓郁的知识分子气质和精英意识的电影导演,陈凯歌的电影作品成为了汇入寻根洪流中的一股不可忽视的独特力量。

🎥《黄土地》的大胆:

如今我们谈论《黄土地》时往往首先谈到的就是它那卓尔不群的影像风格以及它在这种影像风格下对黄土高原进行的颠覆性的诠释。

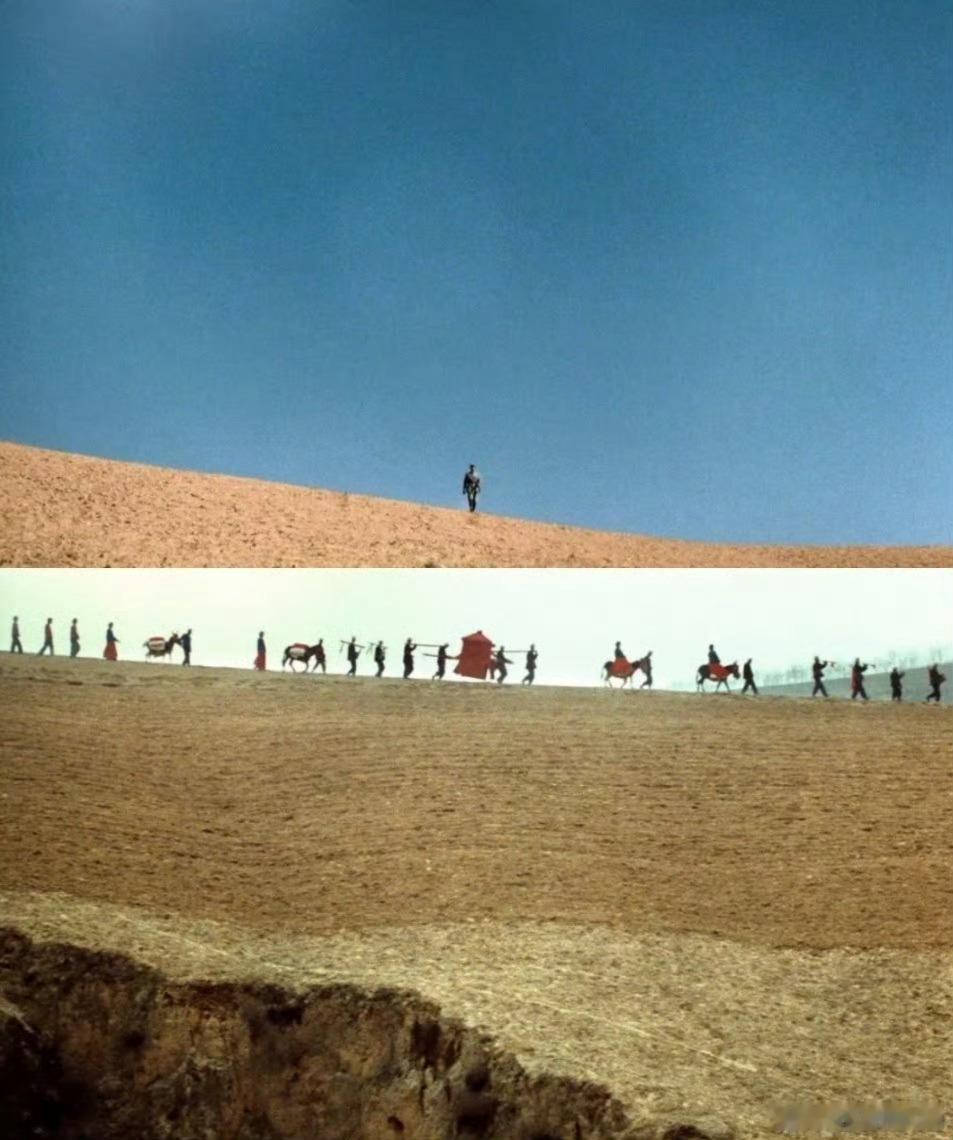

《黄土地》的画面构图始终以大面积的黄土为主,沟壑与土源连绵不绝,山形地貌历经岁月的销蚀大起大落,整个高原形成了一片封闭、荒凉、单调、乏味的广大空间,生活于这个空间中的陕北人民大都少言寡语。

在历经生活与岁月的消磨后,他们已经融入了生养他们的这片沉默的黄土,但是影片中的这片广袤的黄土地在表面的凝滞安详中却蕴含着躁动不安,在超越常规的构图方式中,人物和耕牛往往成为高天厚土的画面中一个顽强蠕动的符号。

当时的中国电影中从未出现过如此大胆超越常规的构图方式,通过这些具有强烈的寓言性质的面画,影片一笔笔勾勒出黄土高原代表的我们民族的复杂形象。

🎯怎么拍寻根:

寻根的主题一直贯穿在《黄土地》整部影片当中,如何在电影中完成寻根这个宏大的命题呢?陈凯歌找到了一个最有效的手段,他在《黄土地》中表现出对民俗进行的深切的关注与思考。

在广袤的黄土高原形成的单调压抑的气氛中渐渐传来了迎亲的鼓乐,而那迎亲的红色花轿在大面积的黄色中显得那么醒目、那么顽强,红色和黄色形成的强烈的色彩对比证明即使在这样恶劣的自然环境中我们民族的生命力却依然是如此澎湃。

在婚礼这场戏中,陈凯歌继续深入探讨着民族顽强的生命力从何而来,结婚的青年夫妇在拜天地时有三次跪拜,在三个镜头中围观人们逐次移向画面下方而背景中黄土塑成的窑洞则逐渐充满了整个画面。

如此表现一场民俗婚礼,显然是在昭示中国人在对天地、自然的崇敬中找到那得以生生不息的力量源泉。

陈凯歌在《我怎样拍摄黄土地》这篇文章中写道:

陕北人向我们展示了他们的民歌、腰鼓、窗花、刺绣、画幅、和数之不尽的传说,出自黄土地的文化以它沉重而轻盈的力量掀翻了思绪,锤碎了自身,我们一片灵魂化作它了。

🎯主题升华:

但是陈凯歌并没有简单地沉迷于黄土地上那古朴、绚丽的民俗之中,而是在发掘它的美丽的同时又以它为对象对民族文化进行了反思。

影片在最后关头进入了一场更为震撼人心的祭祀场面,成千上万的陕北人跪在干涸的大地上祈求苍天降下甘露,与婚礼一场非常相似的是,经过几次跪拜后,人群被压抑到画面的最底层而苍天却显得空洞而冷漠。

当人群汹涌着向一个盲目的方向前进时,一个叫憨憨的小男孩却背离了人群朝向相反的方向,陈凯歌在求雨这场戏中表现出对民族未来的深切忧虑和期望,在找到了丢失的根源以后,这个民族该去向何方是这部影片最终提出的疑问。

所以别再说陈凯歌只有一部《霸王别姬》了,单凭一部《黄土地》,陈凯歌就足以名留中国影史了。

大v荐电影影评