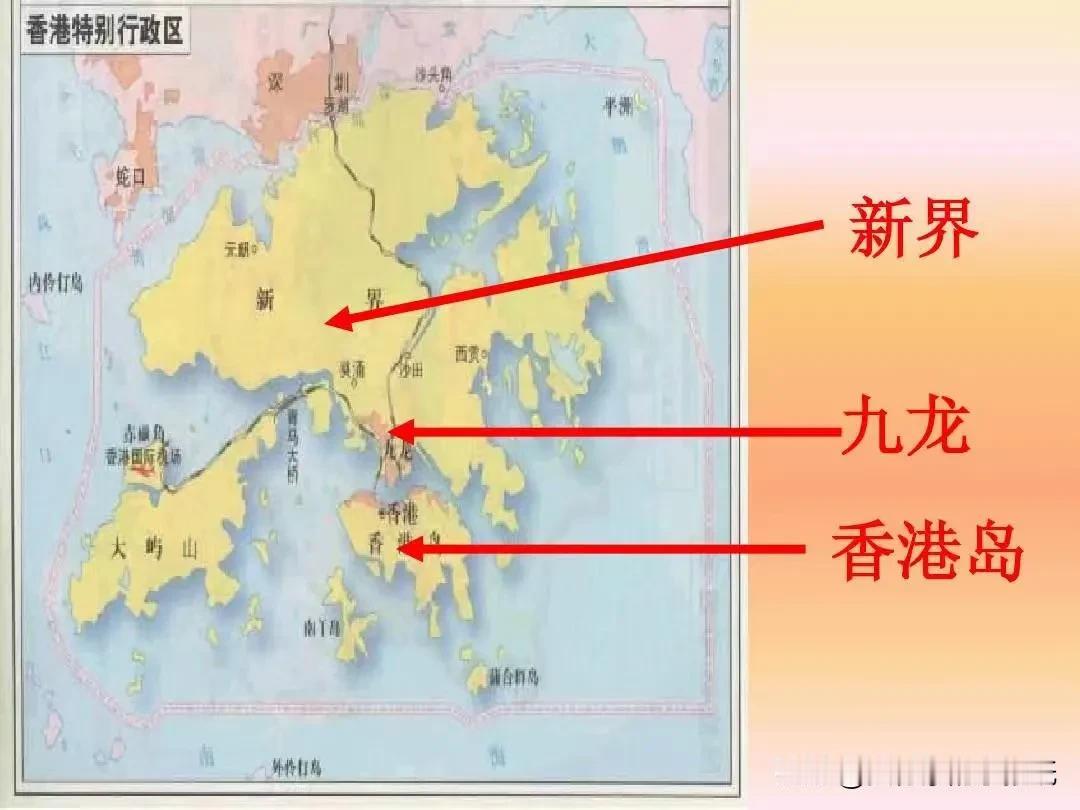

香港不是说寸土寸金吗,可为什么新界一直没被大规模开发呢?原因其实很简单,地方势力太强,连香港政府都管不住。网友们表示,大陆派几个城管过去就能解决了。 上世纪七十年代。当时的港英政府推出了所谓“小型屋宇政策”,给了新界男性原居民一种特殊权利成年后可以在村内建起一栋三层小楼,也就是所谓的“丁屋”。 这个本来是为了安抚当地人、维持社会稳定的政策,后来慢慢成了一门生意。因为这些“丁权”可以暗中交易,不少没有建屋打算的村民,会把名额卖给地产商。 开发商掏钱收购丁权,再利用这一途径建起楼盘,最后转手卖出,赚得盆满钵满。就这样,一个原本为了保障原居民居住权的政策,成了资本牟利的工具。 更深一层的问题是,这种交易已经不是私下的小动作,而是被整个地方势力包裹起来的利益链。新界有个叫“乡议局”的组织,它在当地极有影响力,代表着原居民的传统和权益。 几十年来,它一直稳稳地掌握着新界土地的命脉。每当政府提出开发计划想动一动那片地,乡议局就立刻反对。 他们会发动抗议、找律师、递交司法复核,把项目一拖再拖。哪怕只是盖几栋公屋,也能因为反对声而拖上好几年。 与地方势力一同卷入这场博弈的,还有那些老牌地产商。他们早在几十年前就看准形势,用极低的价格买下了大量农地。 可这些地他们并不急着开发,只是放在那里。因为只要供应量受控,房价就能稳在高位。政府要动他们的地,就得花高价补偿。这个账一算,获利的还是他们。 久而久之,这场游戏就成了固定的循环土地被锁着,房价被顶着,想住的人越来越多,但真正能出现在市场上的房子却始终有限。 除了利益,还有制度的枷锁拖着香港的脚步。任何一个开发项目,从方案到实施,都要经过漫长的程序:公众咨询、委员会审批、环境评估……每一步都可能被人投诉或挑战。 一旦有人申请司法复核,一个计划就能被搁置数年。新界东北的发展计划就是最典型的例子。 政府原本打算在那里建几万个单位,但二十多年过去,工程依旧停在纸上,抗议、复核、追加预算,周而复始。最终,政府被逼无奈,只能考虑在海里填地,花费更多的钱去造新地。 很多人觉得香港没地建房,可从数据上看,地其实是有的。真正的问题是,那些地都握在不同的人手里,谁也不愿意先让步。 原居民要守住祖业,乡议局要维护势力,地产商要保证利润,政府又被制度和舆论牵着走。几方力量角力多年,结果是一地停滞,社会撕裂越拉越深。 “丁权”曾经是历史的产物,但拖到今天,已成了结构性的重担。它不仅象征着过去的妥协,也折射出香港土地制度的僵化。 若这种利益格局不被打破,政府无论推出多少计划,都不过是在原地打转。对普通人来说,房子依旧是遥不可及的梦。 香港的发展已经被这块土地卡住了。新界看似平静,实则是隐藏矛盾的核心,那里的地不缺,缺的是突破平衡的勇气。 只有当特权、资本和旧制度不再彼此庇护,这场持续数十年的土地困局,才有可能迎来转机。 如今的香港,不缺高楼,也不缺金光闪闪的梦,缺的是让普通人能安身立命的一块地。新界的解锁,也许正是改变的起点。