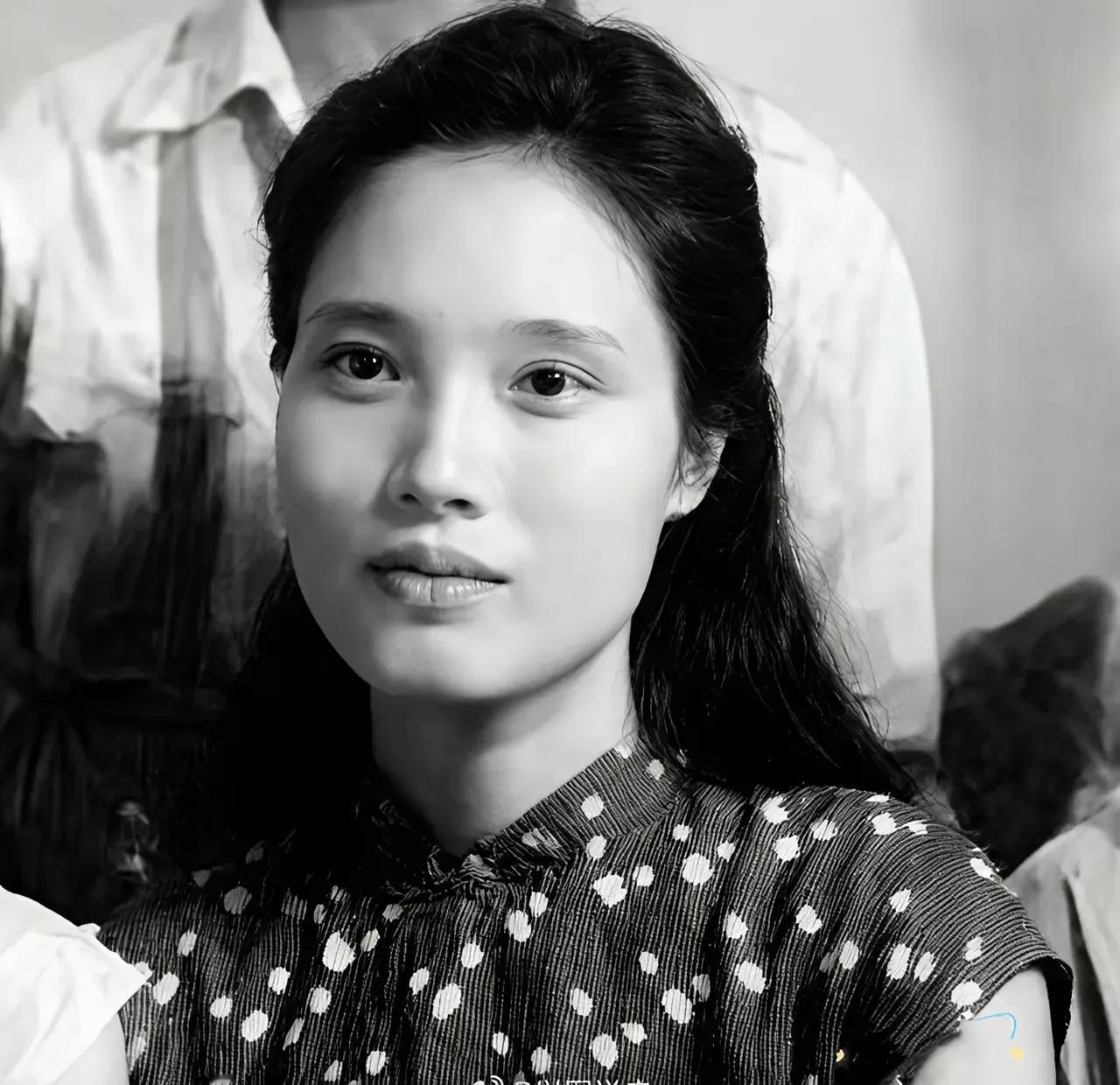

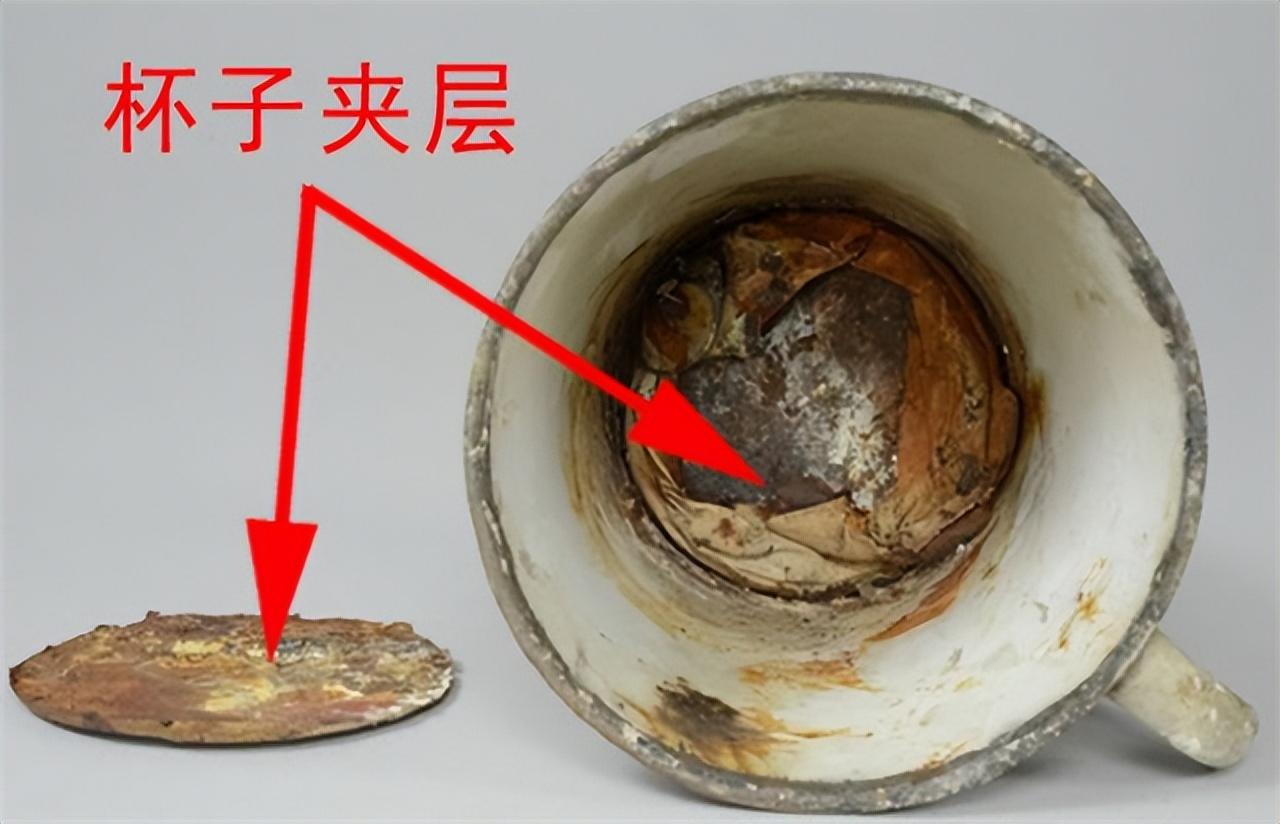

这是朱枫的亲密战友,在台地下工作者姚明珠女士的照片,面容清秀,目光炯炯有神,她在1948年年底的时候,受组织委派和丈夫薛介民一同赴台,从事隐蔽战线工作,并且曾经协助朱枫同志开展工作。 她走的时候,长子还在襁褓里,刚学会认人的年纪。把孩子托付给亲友那晚,没人知道她怎么合的眼。船往基隆港开,海风咸涩,她回头已经看不见陆地了。那一年她三十岁,白大褂换成了旗袍,听诊器换成了一封封塞在夹层里的密信。医生是她最干净的保护色,去台北的医院“出诊”,提着药箱,走街串巷,谁也不会怀疑一个面容清秀的女大夫。她看病人的眼神,和看同志的眼神是一样的,认真、沉静,带着一种不易察觉的温度。 很多人问,隐蔽战线到底“隐蔽”到什么程度?就是连你的孩子,几十年后都不知道妈妈到底做过什么。薛人望在美国长大,只知道父亲是空军、母亲是医生,双双“意外”死在台湾。直到2013年民政部追认烈士,直到他捧着遗物捐给国博,才真正拼出母亲的一生:1938年入党,二十岁就在闽北游击区送信,白大褂口袋里永远有一张小纸条,看完就嚼烂咽下去。这是她的职业习惯,也是一辈子的本能。 她和朱枫的关系,不是那种在酒会上耳语、在咖啡馆交换手包的关系。她们几乎不“联络”。朱枫1949年11月到台湾,短短三个月就遭遇那场灾难性的溃堤,蔡孝乾叛变,岛内组织成片倒下。姚明珠当时没有直接暴露,但她亲眼看着自己协助过的那条线,一根一根断了。那是一种怎样的感觉?你明知道战友就在这座岛的某个角落,却不能靠近,不能相认,只能从报纸的只言片语里,猜测她是不是还活着。 1963年1月31日,台北的冬天湿冷。姚明珠和薛介民并肩走向刑场。五年的牢狱,鼻子里灌过辣椒水,膝盖跪烂过,她始终没有供出任何一个人的名字。薛介民的绝笔信只有一句:“木兰溪水长久在流,白鸽岭高壮地站立。”那是仙游老家的山和水。她的遗言更短:“宁愿跟真理做个小鬼,不跟虚伪做安琪儿。” 这句话让我想了很多年。一个受过高等教育的女性,1937年考入省立医学院,完全可以过另一种人生,开诊所、相夫教子、穿干净的皮鞋。可她偏要去做那个“小鬼”。不是不知道危险,1947年丈夫的好友赵良璋雨花台就义,“精神永不灭亡”的绝笔信他们亲手读过。知道还往前,才是真的信仰。 可我们欠她们一个道歉。姚明珠的名字被尘封了五十年。档案加密,关系人牺牲,组织断了线,她在台湾执行新任务时切断了和旧系统的联系,这成了核实身份的死结。很长一段时间,在官方叙述里,她只是“牺牲在台湾的进步人士”。三个孩子成了孤儿,辗转异国,却不知道父母为什么死、为谁死。直到2014年骨灰迎回八宝山,墓碑落地那天,薛人望才六十多岁。他跪在墓前,叫了一声妈。 这段历史的“蒙尘”不是偶然的。台湾地下党的失败,有地理的绝境,孤岛没有纵深,被捕就回撤无门;有叛徒的出卖,蔡孝乾这个走过长征的老党员,终究没能顶住;更有后来长久的政治禁忌,让牺牲者连名字都不配留下。可最让人不甘的是,这么多年来,我们津津乐道《潜伏》里余则成的机智,传颂“天下谁人不通共”的传奇,却很少认真去看那846个刻在花岗岩上的名字。第47组第1位,姚明珠。 她不是符号。她会想念孩子,会在出诊路上看见穿棉袄的小孩多望两眼;她也会害怕,狱中五年不可能没有软弱的时候。但软弱没让她低头。这才是真实的英雄主义:一个人明明有千万条理由苟全性命,却偏偏选了那条必死的路。 这几年总算好一些了。电视剧《沉默的荣耀》用真名实姓拍她们的故事,国博把薛介民和姚明珠的家书、日记郑重收进馆藏。薛人望捐赠时说:“盛世中华,如您所愿。”我在新闻里看到这句话,忽然想起姚明珠入党那一年,1938年,福州沦陷,厦门沦陷,山河破碎。她二十岁,誓言“愿跟真理做小鬼”,大概没想过盛世要在六十多年后才来。她等不到。但她信它会来。 那张黑白照片里,她目光炯炯,面容清秀得像个邻家姐姐。这样的人不该被遗忘。今天我们终于愿意回头看,不是因为电视剧拍得多好看,也不是因为国博的展柜有多亮,而是我们欠这笔账太久了。把她们的名字念出来,把她们的故事讲给自己的孩子听,这才是对那846个名字最基本的敬意。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。