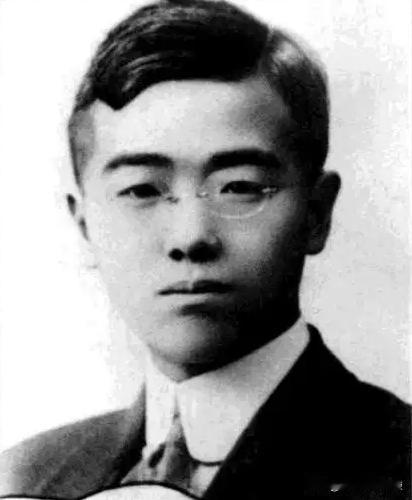

1966年8月,大庆油田发现者谢家荣吞下一整瓶安眠药,在睡梦中离世,第二天,妻子吴镜侬在他身边发现了一张字条,上面短短十个字令人泪目。 1898年,他出生在上海普通人家,中学毕业后因家境辍学,1913年考进农商部地质研究所,靠免学费和打零工撑过最难的几年。 后来赴美、赴德求学,只用几年拿下地质学硕士,却在导师劝他留下时,转身回到仍在战乱中的中国,因为他从一开始就只认定一件事,要用地质学为这个国家找出路。 回国后,他背着地质锤和样品袋翻山越岭,从甘肃震区到玉门,从淮南八公山到漳浦、栖霞山、凤阳,靠的是日复一日的野外踏勘。 正是这样的脚力和眼力,让他接连发现大煤田、大铝土矿、大铅锌矿,也写出中国第一份科学地震考察报告和第一篇石油地质考察报告,让玉门的油被看见,让地震的规律第一次被认真记录。 真正改变中国命运的,是他对石油的那股“死心眼”。在西方地质界把中国判成贫油国时,他从大量资料和野外观察出发,坚持陆相生油完全可能,认定中国的陆相盆地里藏着大油田。 解放前,他已经点名东北有油,提到松辽盆地;新中国成立后,他又牵头绘制《中国含油远景图》,圈定22个含油区,把纸上的判断变成一张清晰的地图。 松辽平原的严寒挡不住他,他站在钻机边烤火、用冻裂的双手去掰井口冰疙瘩,开玩笑说,只要能换来石油,这点伤不算什么。 1959年,大庆探井喷出工业油流,他捧着岩芯样品落泪,这一刻不仅证明了陆相生油理论,也让中国有了甩掉“贫油帽子”的底气。后来大庆的宣传更多提到李四光,松辽盆地命名、古潜山找油、含油远景图这些关键环节里,其实一直都有他的影子。 他并不只盯着油。八公山煤田被称作“千秋功绩”,漳浦、栖霞山等一串矿藏,把中国工业化最紧缺的一批资源一一拉到台面上。 更重要的是,他培养出成批地质人才,很多省地质局总工程师都是他的学生,他参与创立的学会和编写的教材,成为一代人手里的工具书。 这样一个把一生都押在地质事业上的人,却在1966年被推上批斗台。外文资料成了“证据”,陆相生油理论被扣上“伪科学”的帽子,他抱着地质笔记不肯松手,说这些是国家的不能毁。 夜深人静时,他对着挂满地质图的墙发呆,自言自语自己找油没有过私心。那是一种很清醒的绝望,知道是时代错了,却又无力把方向扳回来。 八月的一个晚上,他怕影响妻子休息,抱着安眠药走向客厅小床。第二天,人已经走了,只留下简短字条,让“侬妹”保重。 几天后,吴镜侬在整理好子女的小箱子、留下阿胶和叮嘱后,选择追随丈夫,写明是去照顾那个先走一步的人。两封淡淡的纸条里,没有怨怼,只有牵挂和体面。 此后的很长时间里,他们的名字几乎从公开叙述中消失,子女要靠一纸“心脏病去世证明”才能熬过政审,黄汲清给邓小平写信,为他在大庆中的贡献作证,相关报告却一再绕开重点。直到很多年后,追悼会才得举行,回忆录里才有人写下那句,他比别人更早看到“北满有油”。 从少年立志,到踏遍山河找矿,从在纸上画出含油远景,到在松辽平原看见喷油,他把一生最好的力气都交给了这片土地。临走时,他只想不麻烦身边的人。 产业结构、能源格局这一类宏大词汇,对普通人很远,但只要想象一下,如果没有那些先一步摸清中国地下的地质学家,中国可能会在缺油、缺煤的路上多走多少弯,就能明白他这一代人到底留下了什么。 他们没有留下财产,只留下磨得发亮的地质锤、翻烂的野外笔记和一张张被风吹裂的地图。真正的荣誉不在牌匾上,而在几十年后依然被证明正确的判断,在一代又一代可以沿着他们画过的线继续向前走的后人心里。