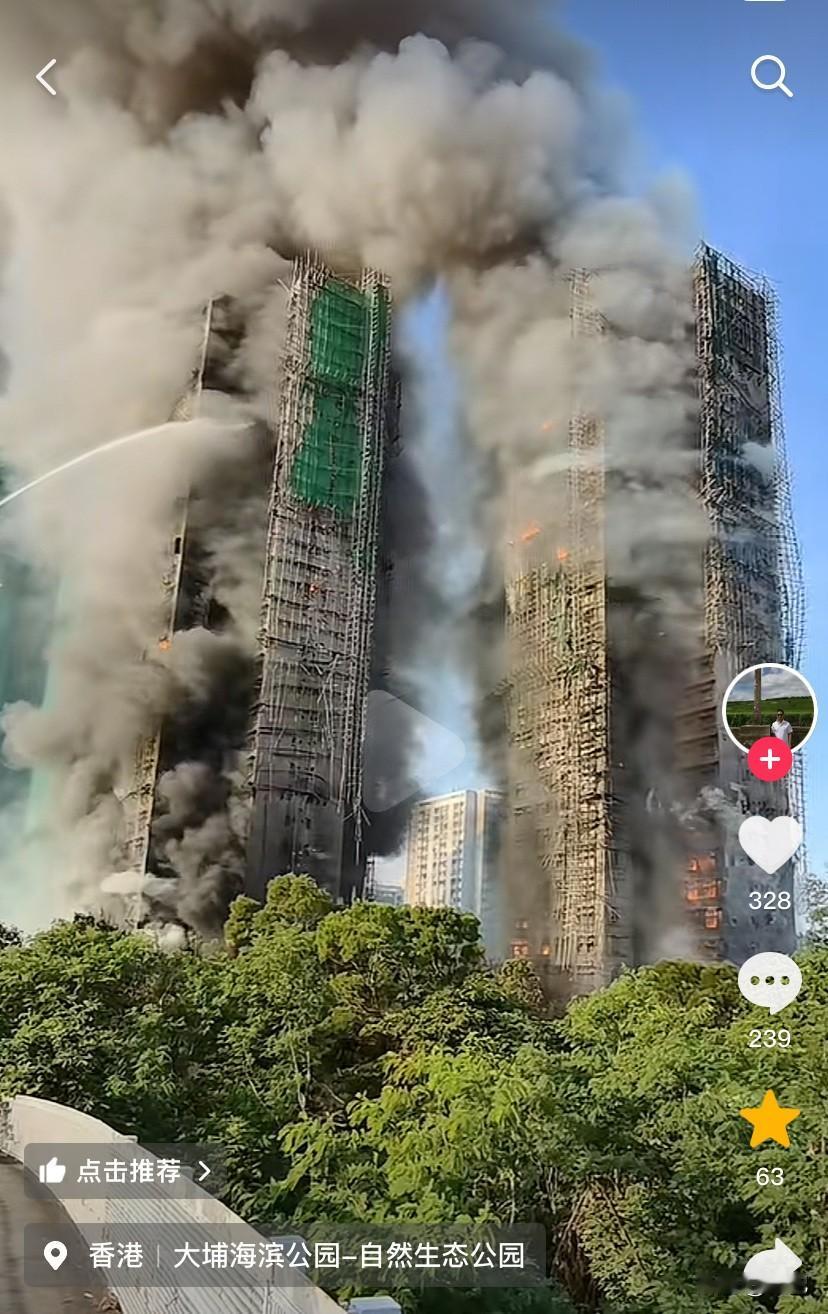

【#为何香港大埔火灾扑救难度大#?专家:需重视高层建筑中的“烟囱效应”】#专家称需重视高层建筑中的烟囱效应##香港大埔火灾已致128人遇难# 据央视新闻报道,香港特区政府28日下午举行发布会。大埔宏福苑火灾已造成128人遇难,79人受伤。2300多名消防和救护人员已完成灭火和搜索工作。27日凌晨,香港消防处(行动)副处长陈庆勇表示,据初步判断,多处杂物及竹棚在火情中被点燃,并受风势影响飘散到附近大厦,最终火势蔓延至8幢大厦中的7幢。香港警方表示已展开调查,发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑料布,疑未符合防火标准,另有一座未波及的大厦每层电梯大堂窗外都有发泡胶包封,易燃且可能加速火势蔓延,不排除发泡胶是迅速蔓延的原因。此外,也有业内观点指出,由于建筑物内部和外部空气存在温度差和密度差,会导致高层建筑存在“烟囱效应”,内部对流旺盛,火势可以从底部里面蔓延到顶部,这也是高层建筑的扑救难点。何为“烟囱效应”?浙江大学建筑工程学院教授何国青解释道,热空气的密度低于冷空气,因此在周围冷空气环境中会上升;从力学角度看,这一过程的驱动力为密度差所形成的浮力。若空气持续被加热,便会不断上升,而周围的气体也会不断补充过来,从而形成持续的气流。“烟囱效应”可理解为这种浮力驱动的气流发生在受限的空间,例如采光井、凹廊、电梯井等。“根据目前披露的信息,此次香港火灾的建筑中也存在类似的受限空间。”何国青表示,这类空间限制一方面会引发贴壁效应,上升气流吸附于壁面并沿墙壁向上流动;另一方面,也增加了补气阻力,在一定程度上降低了气流流量。气流量的减少反而使气体温度进一步升高,进而增强浮力作用,最终形成沿墙壁快速上升的高温气流,显得有加速火势的现象,该现象在多次火灾中均有体现。何国青认为,必须高度重视并深入研究高层建筑中的“烟囱效应”。在建筑设计阶段,就应审视通风设计与火灾风险的关联,避免原本用于改善通风的井道或空间,在火灾中意外成为加剧火势和烟气蔓延的通道。因此,高楼的防火设计必须特别纳入对“烟囱效应”的预防与应对策略,例如是否应通过合理的竖向分区,设置有效的挡烟隔板,来阻隔或削弱高温烟气的快速上升,为人员疏散和火灾扑救争取宝贵时间。“高楼灭火难是个全世界共性的问题。高楼灭火,室外消火栓和消防水枪高度难以够到。”何国青说,现在建筑多开始安装自动喷淋灭火系统,反应会更快一些。从过去的案例来看,如果做好平常的维护和消防检查,可以提高灭火的概率,减少火灾的危害。因此,我们需建立严格的日常维护与防火管理制度。对于各类竖向通道、外墙保温材料及消防设施,必须进行定期、专业的检查与维修,确保其在火灾发生时能有效发挥作用。(潮新闻 记者 贾晓雯)