中国是如何拥有歼20的?美国五角大楼:中国瞒了全世界! 2011年1月11日,成都黄田坝的温江机场上空,一架黑色涂装的新型战机在歼-10S的伴飞下腾空而起,18分钟的首飞划破长空,也打破了世界对中国航空工业的认知。 彼时,美国国防部长盖茨正在北京进行正式访问,当他接到这条消息时,满脸的难以置信成为了五角大楼情报失误的生动注脚。 要知道,当时的美国拥有全球最庞大的情报网络,卫星侦察、人力情报渗透无所不用其极,却唯独对中国第五代战机的研发进度一无所知,事后美方坦言,他们原本预判中国首款五代机至少要到2020年才能亮相,中国用7年时间将时间表提前了整整7年,堪称“瞒过了全世界”。 歼-20的诞生并非一蹴而就,而是中国航空工业数十年厚积薄发的必然结果。进入新世纪,当第五 代战机成为空中制胜的核心利器时,中国航空工业早已遵循“生产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的方针,悄然启动了五代机的研发探索。 在总设计师杨伟的带领下,研发团队采用全三维数字化设计技术,仅用数月就完成了全部机体结构的数字化数模设计,数模发出7天后便启动首个零件制造,这种高效推进的背后,是无数科研人员的默默付出。 从关键零件试制一次成功,到大部件对合一次成功,每一个突破都在保密的帷幕下悄然实现,没有任何消息泄露到外界。 美国情报系统的失手,绝非偶然,而是中国保密工作体系化运作的必然成果。 这种保密传统早已融入中国国防工业的血脉,从“两弹一星”时期起,“上不告父母、下不告妻儿”就成为科研工作者的铁律,歼-20研发团队更是将这种传统发扬光大。 研发基地实行封闭式管理,所有科研人员的通讯受到严格管控,涉密资料的传递采用最原始却最安全的人工交接方式,就连电脑都经过特殊改造,杜绝任何网络泄密可能。 整个项目采用“模块化分工”模式,每个团队只负责自己的细分领域,无法掌握项目全貌,从根源上减少了泄密风险。 除了体系化的保密管理,全民国防意识的支撑也让保密防线固若金汤。 在歼-20研发和试制阶段,周边群众虽然偶尔能看到机场的异常动静,但没有人四处打探,更没有人随意拍摄传播。 当首飞消息意外被当地民众拍到后,相关画面也被迅速管控,没有形成大规模扩散。这种“全民守护”的氛围,是美国情报机构无法渗透的铜墙铁壁。 反观美方,长期以来对中国航空工业存在严重偏见,认为中国只能仿制老型号战机,这种傲慢让他们忽视了中国科研能力的飞速提升,情报搜集方向出现严重偏差,最终酿成了这次“情报灾难”。 从2011年首飞,到2018年正式列装作战部队,再到如今遍布“东南西北中”,歼-20的发展历程见证了中国国防工业的崛起,也彰显了中国保密工作的强大实力。 美国五角大楼的惊叹,恰恰印证了中国在维护国家核心利益上的坚定决心和卓越能力。 这款战机的成功,不仅让中国成为继美国之后第二个列装自研五代机的国家,更打破了西太平洋的空中力量平衡,而这一切的起点,正是那场瞒过全世界的精彩亮相,以及背后无数人用忠诚和坚守筑起的保密长城。

用户57xxx26

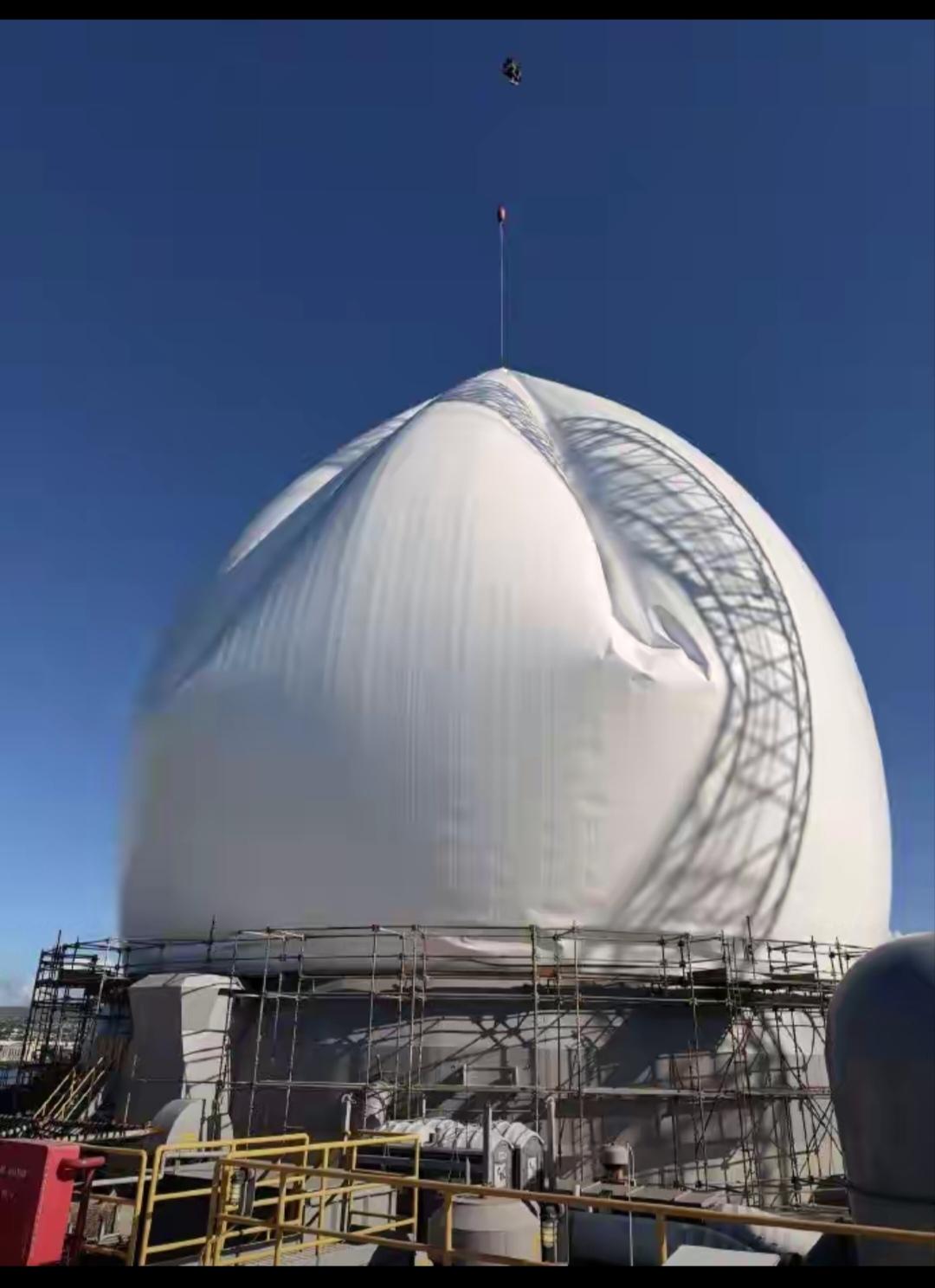

你小编在瞎编乱造什么!文言歼20,这图配苏57!你什么意思啊?