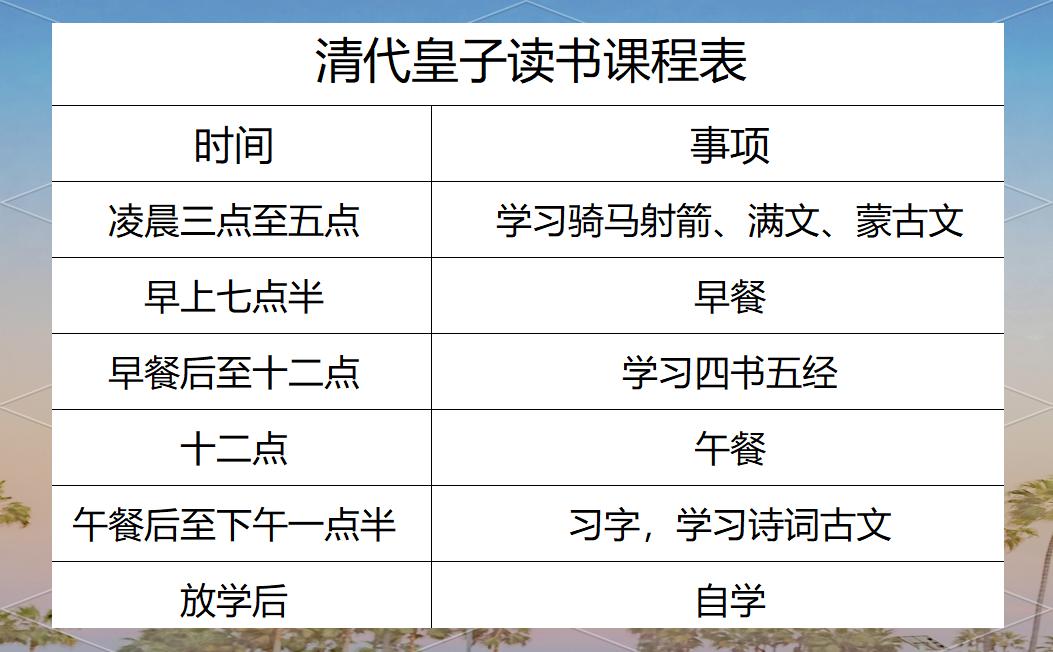

清朝皇子的“魔鬼教育”:比996狠10倍,却道破教育的核心真相 现在家长总抱怨孩子学习卷?别急着心疼,看看清朝皇子的日程表,才知道什么叫“真·地狱模式”。当我们的孩子还在为周末补习班吐槽时,三百年前的紫禁城,未来的帝王们凌晨四点就已在书房苦读,全年只休5天,这样的“超级鸡娃”,才养出了清朝历代皇帝的平均高水准。 很多人以为皇帝充后宫是荒淫,却没看懂这背后的政治算计。多生多养本就是皇位传承的“海选机制”,毕竟江山社稷不能赌在独苗身上,扩大基数才能提高“中奖概率”,从一众皇子中筛选出最合格的继承人,这是帝王家最现实的生存法则。而这场筛选,从皇子出生那一刻就已启动。 刚出生的皇子,连生母的怀抱都没捂热,就被抱去兆祥所,两三岁后交给妃位以上的养母抚养。别骂这制度冷血,恰恰是这份“不近人情”,避开了最致命的教育陷阱。 就像雍正,生母乌雅氏因出身低微无法亲自抚养,他被交给孝懿仁皇后佟佳氏教养,既得到了名门望族的资源加持,更躲开了可能的溺爱,这份特殊经历,恰恰成了他后来在九子夺嫡中胜出的关键筹码。 古人早看透,慈母多败儿不是偏见,而是人性规律。亲子间的情感滤镜,往往会让教育的尺子变形,真正的成长,需要适当的距离感。 六岁入上书房(康熙后正式定名),每天读书十小时,严寒酷暑从不间断。课程表更是硬核,满蒙汉三语必修,《四书》《五经》烂熟于心,骑射书画样样精通,还有专门的“内谙达”教满蒙文、“外谙达”授骑射,连雍正都特意题下“立身以至诚为本,读书以明理为先”的座右铭。 皇子见师傅要行拜师礼,对孔子画像需躬身致敬,这份对知识和师长的敬畏,是现在很多家庭缺失的底色。 更戳心的是,皇子们对父亲多是敬畏,对师傅却感情至深。嘉庆刚继位,老父乾隆尸骨未寒,就抱着师傅朱珪号啕大哭。这哪里是丧父之痛,分明是压抑半生的释放,是终于不用再伪装的解脱。 乾隆自己也一样,十九年书房生涯里,对严厉的父亲雍正只有恐惧,却在师傅的教导下养成了完整的学识体系。这背后藏着教育的真谛,父母的角色是养育,而专业的教育,从来该交给专业的人。 孟子早就说过“古者易子而教之,父子之间不责善”。不是父母不爱孩子,而是亲情的羁绊容易让教育失度。 要么舍不得管教,要么情绪化苛责,最后要么养出娇纵的“巨婴”,要么逼出叛逆的“仇人”。就像现在很多家庭,一谈作业就鸡飞狗跳,父母耗尽心力,孩子满心抵触,不正是违背了这个道理? 康熙的博学、雍正的勤勉、乾隆的果决,哪怕带点冷酷,都是这场“魔鬼教育”的产物。他们的童年没有肆意撒娇的权利,却练就了支撑王朝运转的硬核能力。 反观现在,不少家庭把“爱”当成纵容的借口,无原则的宠爱不是滋养,而是剥夺孩子成长的机会,最后让他们带着原生家庭的“粗糙操作系统”,在社会上磕磕绊绊。 当然,我们不必复刻清朝的严苛,但那份对教育的敬畏、对专业的尊重、对规则的坚守,值得深思。童年的教育从来不是儿戏,一时的随性,可能要用半生来修复。而真正的成长,往往需要跳出情感的舒适区,在规则与引导中打磨棱角。 各位咱们觉得现在的教育,是该学清朝皇子的“硬核”,还是该保留更多温情?评论区聊聊~