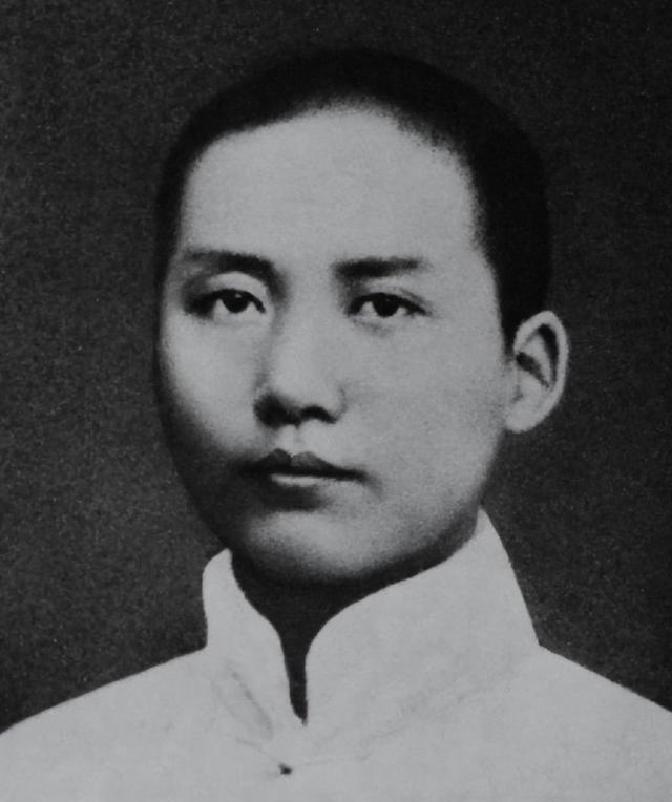

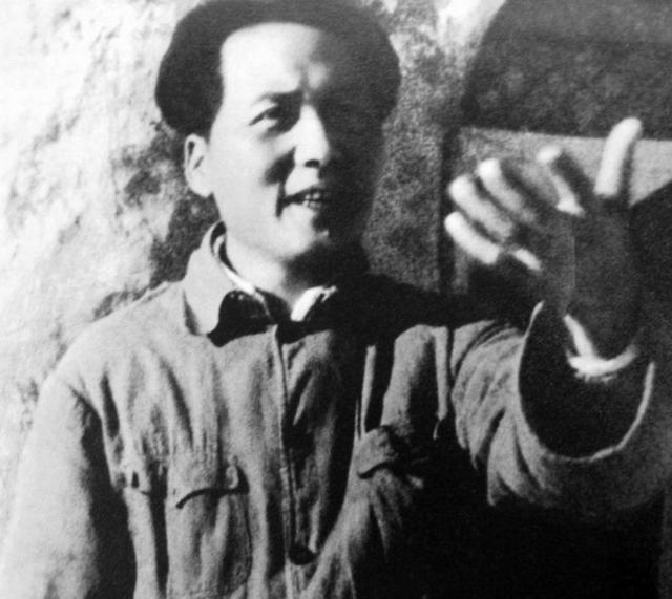

毛主席对日本的看法,其实真不是一成不变的那种。刚开始,他对日本还挺有点“好感”,这倒不是说对日本军国主义有啥好印象,主要是因为那会儿日本明治维新搞得风风火火,现代化走在亚洲最前头,确实让一大批中国青少年包括毛主席都觉得,咱们落后就是要学点东西。像《黄海之战》这种故事,日本赢了,国人心里当然难过,可又不能不佩服人家能打能拼,那种精神劲儿,谁听了都得服气。可是时间长了,自己也成长了,国家局势越发紧张,对日本的看法就彻底变了。 后来,日本一步步变得越来越侵略,不光抢走了台湾、朝鲜,还对中国本土越来越猖狂。毛主席这时候已经从少年读书人变成了热血青年,眼看着列强瓜分,家国危机逼到头上,那些对日本的欣赏慢慢变成了警惕和愤怒。就算早年有借鉴的地方,可战争和屈辱两样东西天天刺激着神经,谁还会只顾盯着人家先进?所以像毛主席后来自己说得特别清楚:日本有值得学的,但真正要和中国做朋友,靠的不是这些,而是相互尊重。否则国恨家仇摆在那儿,谁也骗不了谁。 到了抗日战争爆发,毛主席的态度更加鲜明。那时不少人还在幻想“曲线救国”,但毛主席早就喊出“敌人分化,团结一切可以团结的力量”这种理论。看得出来,他并不糊涂。日本到底也有老百姓,那些工农兵,未必都乐意跟着军国主义跑。毛主席就抓住了这个,很早就说要分清日本人民和日本军国主义,还说中国老百姓要争取日本进步力量一起反战。这个分析法,现在回头确实有点高明。当时好多国人只想着一仗打死所有日本人,毛主席这思路显然不一样。他懂得敌我有别,也知道中国要赢,不光靠打仗,还得靠战略和舆论。 抗战胜利以后,情况又变了。新中国成立,国际局势风云突变,一边是美国、日本靠得越来越近,一边是苏联关系微妙,毛主席带队的中国得在夹缝里找路。面对日本,毛主席一方面警惕军国主义死灰复燃,一方面也没少说要拉拢日本人民。谁都明白,历史仇恨那么深,不可能马上化解,可是外交不上心还真不行。毛主席经常特别直接地说,中国和日本永远是邻居,谁也搬不走,光靠仇恨没出路,只有建立新的正常关系,这样对大家都好。其实这想法放今天来也挺前瞻,毕竟世界发展总要往前不能老陷在历史里。 毛主席的那套中日相处哲学,就是又不失民族底线,又特别讲究策略。要是日本真肯悔改,当然可以做朋友,可要是还想重启侵略那一套,中国绝不含糊。曾经毛主席还让那些日本老兵来中国访问,说得很明白——中日友好,不是说说而已,是要靠实际行动。如果敌人还没变,咱们放心警惕;如果是真心想和解,也欢迎。这种灵活度,不光有分寸感,也真有战略眼光。放在当时那个国际形势下,真不是谁都能做到。 中国几代人对日本的感情很复杂,说到底就是有恨有学、有防有合。甲午战败后,中国人都知道,落后就要挨打,日本是靠现代化成功的,这点大家都想学。可一转头,人家变本加厉欺负中国,这谁受得了?所以一批批先进分子,包括毛主席,思想一层层转变,既吸收精华,又极端提防伤害,真心不容易。毕竟那时候,民族屈辱摆在眼前,历史包袱太沉。 要是没有毛主席这种战略调整和灵活抉择,中日关系估计也没法走到今天。因为只有经历过痛苦,懂得反思,才能知道什么叫真正的独立自主。毛主席那代人不是没恨过日本,但恨归恨,更得学会怎么把自家民族利益放到头等重要的位置。他早年仰慕、后来痛恨、再后来理性应对,这条路其实就是中国人的救亡图存路。 到新中国成立以后,毛主席还时常提醒国内外:中日关系绝不能一刀切。军国主义要坚决打击,日本人民要争取过来。这才叫分清敌我,也才是真正的大国心态。几十年下来,毛主席的这种处事方式,成了中国对外战略的底色。现在中日关系还是复杂,历史问题没法一下消解,但毛主席留下的这些思路和原则,依然影响着很多人的判断和选择。这种一路走来、不断调整、兼顾立场和现实的做法,其实才最符合中国当时那种艰难处境。 国家层面的博弈,讲究的不只是情绪,还有实实在在的利益和未来。毛主席那个时代的决策智慧,把民族危机、国际格局、个人经历都揉在一起,这种格局和胸怀,现在回头真是值得后人学习。