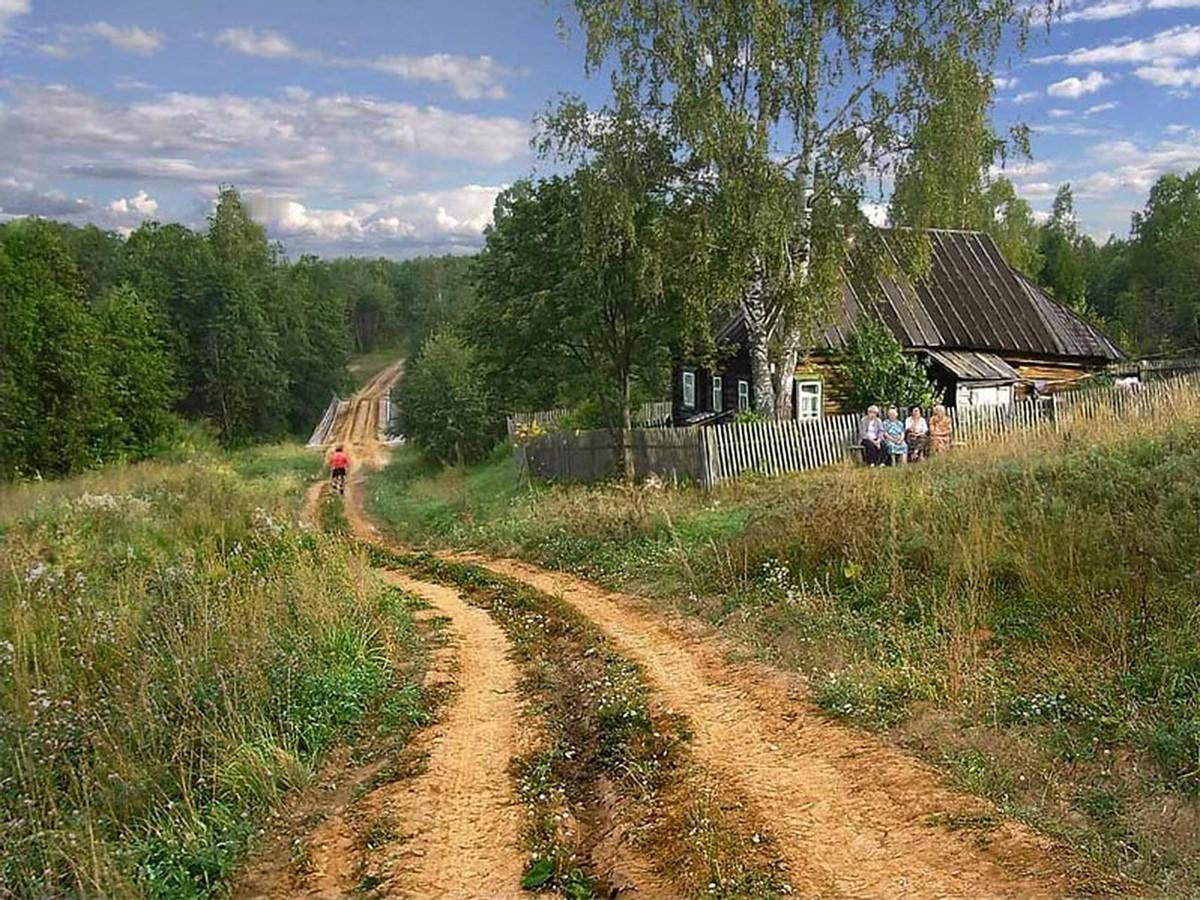

一旦战争爆发,什么东西最值钱?当导弹划破基辅的长空,一种令人窒息的“价值重估”便在这片土地上悄然展开。 曾经不仅象征财富、更代表阶层的市中心高级公寓,瞬间成了混凝土废墟;哪怕在哈尔科夫这样的重镇,房子因为成了随时可能被炸毁的棺材,即便白送也没人敢接手。 和平时期那些两三万人民币一平米的账面富贵,在战争警报拉响的那一刻,崩塌得连渣都不剩。反而是以前被城里人看不上的乡下老宅,成了最后的诺亚方舟。 这不是因为那里多舒服,而是那里有活下去的底气,丹麦难民理事会的调查揭开了这个残酷真相:逃到乡下的难民,仅靠院子里那一小块菜地和几头牲畜就能苟延残喘。 当城市的天然气切断、超市货架空空如也时,农村那种有一口井就能喝水、有块地就能出粮的“低能耗”生活模式,瞬间压倒了所有现代化设施,老宅不再是遮风挡雨的瓦片,而是自带生产力的安全岛。 在这种极端的生存环境下,燃油超越了黄金,成为了维持社会机能运转的血液。 它不只是用来发动汽车逃命或者给发电机加油点亮黑夜,它直接扼住了吃饭的喉咙,粮农组织的分析早就警告过,没有能源就没有化肥,欧洲化肥产量甚至因能源价格暴涨砍掉了三分之二。 在乌克兰黑市上,之所以有人愿意拿宝贵的面粉去换一升汽油,是因为这背后牵扯着复杂的生存链条:俄罗斯38%的炼油产能被炸毁,甚至导致远东都要找中国买电,而乌克兰这边的炼油厂更是几近瘫痪。 没有油,农机趴窝,粮食减产,化肥短缺,这是一个必死的死循环,此时的一桶油,要么换来全家的口粮,要么换来逃出生天的机会。 如果说食物和能源决定能活多久,那药品和电力则决定了能不能活。 在断网断电的封锁区,一块太阳能板或一个大容量充电宝,就是你连接外部世界的唯一脐带;没有电,就没有信息,在雷区行走如同瞎子。 比断电更绝望的是断药,和平年代一板十几块钱的消炎药,现在能换几千美金的物资,比起大家盯着的外伤急救药,那些糖尿病、高血压患者急需的慢性病药物才是真正的“隐形杀手”。 在这方面,供应链的韧性显露无疑,即便在西方制裁的大棒下,欧盟2025年9月向俄罗斯出口的药品金额竟然不降反升,这种诡异的数据背后揭示了一个真理:哪怕政治对立,药品这种刚需依然会凿穿壁垒寻找出路。 相比之下,乌克兰医疗系统被毁后,只能依赖人道主义援助。这时候谁手里有现货,谁就掌握了生杀大权,至于价格标签上的数字,早已没有任何意义。 同样的逻辑也发生在钱包里,银行里的数字变成了冰冷的电子乱码,支付系统瘫痪时,只有被捏得皱巴巴的现金——尤其是美元、欧元这些国际硬通货,才能在黑市敲开路卡或换来救命水。 当然,比钱更硬的是身份,一本强国护照是通往和平世界的头等舱船票,而缺乏有效证件的人只能被困在战区。 至于以前高薪的金融分析师,此刻远不如一个会修车的技工、一个懂种地的老农或者一个会包扎的护士吃香。 这场残酷的实验让我们不得不承认,那些平日里我们觉得理所应当的水电、网络、去药店就能买到药的便利,其实是昂贵的奢侈品。 当社会秩序被剥离到只剩生存本能时,能安稳睡一觉、吃一顿饱饭的平庸日子,才是花多少钱都买不回来的顶级财富。