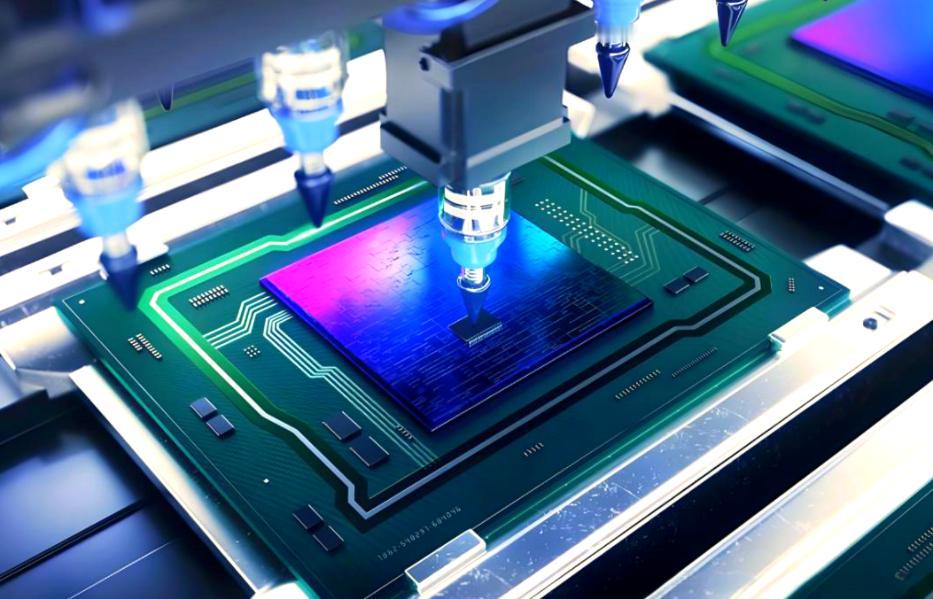

大家发现没,中国航空发动机的合家欢,足以傲视全球 去年听风的蚕让大家豁然发现,中国武器在很多技术指标已经遥遥领先! 今年印巴五七空战,让世界豁然发现,中国武器上标的那些技术指标竟然是真的,甚至还标保守了! 看着这张中国航空发动机的合家欢,自豪之感油然而升。 作为一个追赶者,可谓蓄势已久,一旦追上,后面就是一骑绝尘! 航发这东西从不是随便凑零件就能造的,业内都称它是工业皇冠上的明珠,核心技术壁垒高到离谱。 高温、高压、高转速的工况里,发动机内部零件要承受上千度高温,还要扛住持续的高压冲击,对材料强度、精密加工的要求苛刻到极致,哪怕叶片上有微米级的误差,都可能导致整机报废。 早年咱们没技术没经验,只能靠进口国外航发撑场面,不管是军机配套还是民航客机,大多依赖欧美俄的产品,不仅采购成本居高不下,还处处受制约。 对方要么抬高售价,要么附加一堆苛刻条件,关键时候甚至直接断供,咱们的战机升级、民航发展都被卡着脖子,那种被动滋味,科研人员至今想起来都憋得慌。 早年间中国航发研发走了不少弯路,一开始试着引进技术消化吸收,可国外根本不放开核心工艺,给的都是淘汰多年的老旧技术,照着仿都难摸到门道。 有次研发一款涡扇发动机,光是叶片材料就卡了整整三年,国外垄断了高温合金配方,咱们的科研团队只能自己摸索,反复调配金属比例,一次次熔炼、测试,报废的合金样品堆得像小山,不少工程师连着几个月泡在实验室,每天盯着熔炉和检测数据,熬红了眼也没敢松劲。 叶片加工更难,复杂的空心冷却结构要一体成型,机床精度不够就一点点调试,加工误差从毫米级抠到微米级,光是打磨校准工序,一个熟练技工一天也只能完成两三片,稍微分心就前功尽弃。 那些年外界没少唱衰中国航发,说咱们没基础没实力,这辈子都突破不了技术封锁,甚至有人放话,就算给咱们图纸,也造不出合格的航发。 可科研团队没被这些质疑打垮,国家也持续砸钱投入,建实验室、引设备、养人才,哪怕短期内没成果,也没停下攻关的脚步。 大家心里都憋着一股劲,知道航发是国防和工业的核心命脉,靠别人永远不踏实,只有自己搞出自主技术,才能不受制于人。 就像涡扇系列航发的研发,团队熬了十几年,经历上百次整机试车,多少次试车时出现故障,零件烧蚀、数据异常,工程师们连夜拆解分析,改设计、调参数,哪怕一次次重来,也没半点退缩。 慢慢的,咱们的航发技术开始显成效,从早期的仿制改进,到后来自主设计研发,核心指标一步步提升。 高温合金配方终于攻克,能扛住上千度高温不变形;叶片加工工艺突破,空心冷却结构精准度达标,发动机推力和寿命大幅提升。 更难得的是,咱们的航发不玩虚的,标注的技术指标都是实打实测出来的,甚至故意标得保守些,就是为了留足安全余量,不管是军机装机测试,还是实际任务部署,都能稳定发挥。 印巴五七空战里,搭载中国航发相关技术的武器表现亮眼,那些被外界质疑“掺水”的指标,用实战证明了含金量,也让世界看清,中国航发早已不是当年的落后模样。 现在中国航发形成了完整的家族体系,涡扇、涡喷、涡轴系列全覆盖,不管是战机、直升机,还是大型运输机、民航客机,都有适配的自主航发可选。 军机装上自主航发后,推力更强、续航更远,机动性直接提了一个档次,国防实力跟着稳步提升;民航自主航发逐步落地,打破了国外垄断,采购成本降了不少,还能保障航空运输的自主安全。 更关键的是,航发技术突破还带动了上下游产业链发展,高温合金、精密机床、电子控制等相关行业跟着升级,形成了良性循环,咱们的工业体系也跟着越来越完善,这才是真正的厚积薄发。 之前咱们是追赶者,憋着劲补短板、赶进度,靠的是科研人员的坚守和国家的持续投入,没走捷径、没偷工减料,每一步都踩得扎实。 现在能实现一骑绝尘,不是偶然,是无数人熬出来、拼出来的,更是自主创新道路走对了的结果。 航发的崛起从来不止是一个领域的突破,更是中国工业实力、国防实力提升的缩影,印证了只有掌握核心技术,才能挺直腰杆,不被外界牵制。 自主创新从来都是国家发展的底气,中国航发从被卡脖子到傲视全球,靠的是不服输的韧劲,更是脚踏实地的攻关。 这份突破背后,是无数科研人的默默付出,更是中国工业崛起的有力证明,未来咱们的航发技术还会稳步向前,继续刷新世界对中国智造的认知。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。