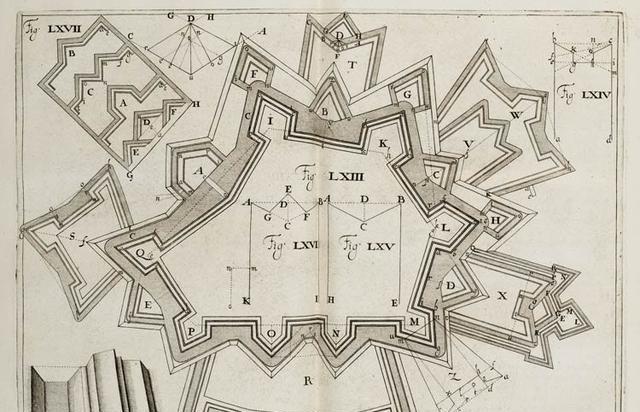

16世纪初,意大利人发明了棱堡,你没看错,确实是热爱“和平”的意大利发明的,棱堡其实质就是把城塞从一个凸多边形变成一个凹多边形,这样的改进,使得对手无论进攻城堡的任何一点,都会使攻击方暴露给超过一个的棱堡面(通常是2-3个),防守方可以使用交叉火力进行多重打击,在火药大炮时代之前,这种设计几乎无解,就算在冷热兵器交替的时代,依然有一战之力。 15世纪末,大炮技术从东方传入欧洲,迅速改变战争面貌。1453年奥斯曼帝国用巨型铜炮轰击君士坦丁堡城墙,厚重高墙在连续射击下崩裂,这一事件震动欧洲各国,促使工程师放弃传统高塔思路,转向适应炮战的结构。原本中世纪城堡靠垂直墙体和圆形塔楼阻挡攀登,但炮弹的动能轻易撕开这些设计,进攻方通过集中火力制造突破口。 意大利工程师从几何原理入手,探索城堡平面改造。早期他们降低塔楼高度,扩大基部以安装炮台,但圆形外廓仍存在射击盲区,敌人贴近墙角时守军火力无法触及。逐步实验中,设计师舍弃圆弧,采用尖锐角度,形成棱堡雏形。这种堡垒俯视呈星状,墙体向外伸出V字尖角,每个尖角配置火炮和射击孔。 进攻者接近墙段时,必然落入多个尖角射界,通常两个或三个。守军从突出部发射炮弹和火枪,形成多向夹击,敌人难以用盾牌或地形掩护。墙体高度控制在低矮水平,便于炮弹偏转,表面倾斜设计引导来弹滑开,减少穿透风险。内部以土层压实,外裹砖石,既节省材料,又提升韧性,能分散冲击力,避免连锁崩塌。 建造时,工人先勘探地形,标记尖角坐标,开挖地基后逐层夯土,形成厚实平台,再在节点安置炮架。威尼斯测试中,尖角角度固定在45至60度,确保火力最大覆盖,避免炮位间干扰。棱堡间用幕墙联结,维持防御连贯,每个单元援助邻区,进攻方攻击一处时侧翼暴露,守军集中射击,瓦解步兵梯队。 火炮未普及前,这种布局令围攻代价巨大,进攻者需分散部队应对多面火力。即使火药时代到来,棱堡靠火力优势对抗步兵炮兵混合,维罗纳改造中尖角间距限于炮程内,实现全域覆盖。模拟进攻显示,敌人推进时交叉射击击退多波,迫使重置阵地。 尖角两侧等长设计,保证火力平衡。土墙内设排水渠,防雨水侵蚀。炮台平台宽敞,便于炮手后坐和补弹,墙顶胸墙护射手。早期受罗马影响,借维特鲁威几何,但意大利人适应炮战,重点消除盲区。 维罗纳体系整合多棱堡成网,每个尖角装重炮,覆盖河道平原。实战中,敌人挖壕逼近时侧翼火力压制,阻工兵前进。低墙便于守军监视地平,提前锁定目标。 棱堡哲学强调主动压制,而非被动挡敌。守军旨在远距用弹幕清除威胁。几何计算精确到度,确保墙段多重护卫。意大利山地利于此设计,调整尖角朝向适应坡度。 后期加外堡扩展范围。威尼斯海外结合水网,挖护河隔离。棱堡在兵器过渡期表现强劲,冷兵器部队难破火网,混战中守军从高位投掷打击。 从凸形到凹形转变,颠覆防御逻辑。进攻任何点都暴露多面,交叉火力致高伤亡。火药前近无解法,后仍具竞争力,通过持续射击耗敌军。 荷兰工程师吸纳意大利模式,在低洼地带增多层水渠护河,形成外围如三角堡角堡。敌人穿越水网面临层层火力,体系复杂如迷宫,土墙加厚抗湿地腐蚀。 此升级称旧荷兰体系,靠土坡道简单结构,扩至城市外阻大规模入侵。棱堡延续至19世纪中,法国沃邦优化角度壕沟,提升效能。 榴弹炮后,炮弹抛射越低墙,直击内部。烈性炸药破坏土墙。飞机兴起,三维攻击破二维几何。 米凯莱·圣米凯利1559年在维罗纳去世,他的堡垒设计影响欧洲数世纪,多城市沿用至现代早期。