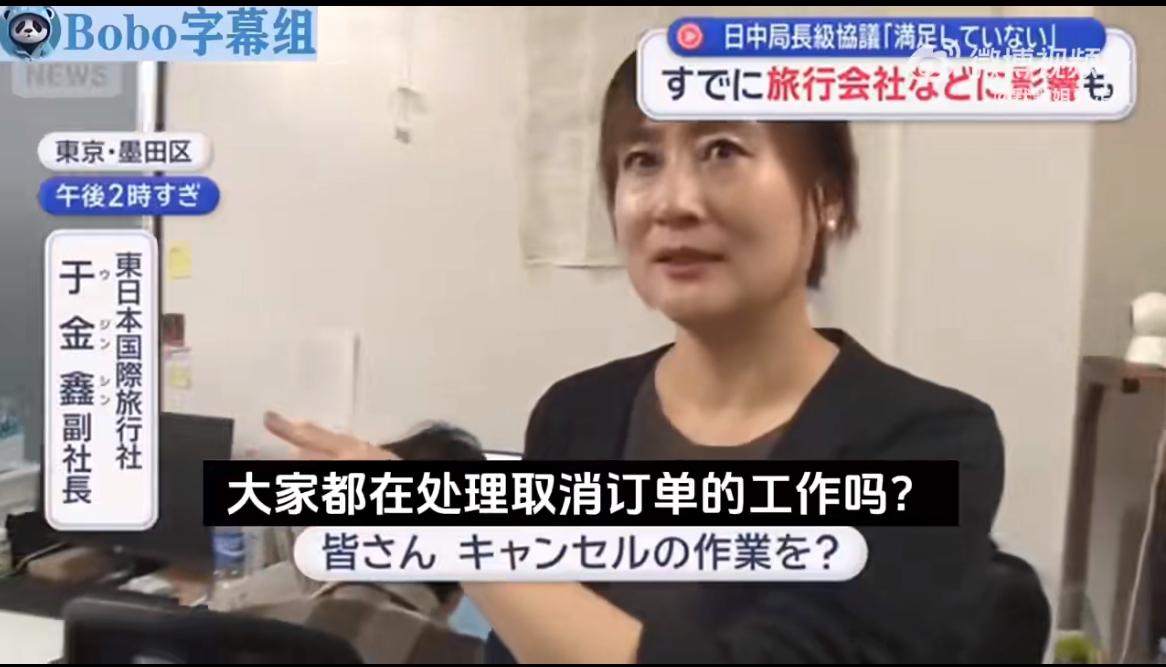

国家好心提醒,近期不要去日本旅游,结果想到有一大波人急眼了,说自己就要去,这种情况,只有两种可能: 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 日本近期在外交层面频频释放强硬信号,尤其是日本首相高市早苗在台湾问题上的表态,直接挑战了中方立场,引发了国内高度关注,外交部与驻日使领馆积极响应,联合发布了“避免非必要赴日旅行”的正式提醒,并同步通过多种渠道加强信息传递,这一举动不仅仅是一次常规性的旅游提醒,而是包含了对当前中日关系走向的高度警示,消息一出,国内各大旅行社和航空公司迅速做出调整,下架赴日相关线路,推出免费退改政策,酒店、机票订单出现大面积取消,这种快速反应充分展现出局势的敏感和紧迫,官方层面的风险评估已将普通民众的安全列为优先考量。 日本旅游表面上充满吸引力,但实际上存在多方面的隐忧,首先,福岛核污染水排放问题持续发酵,海洋生态和食品安全引发全球关注,不少权威媒体和国际机构对日本近海环境安全性提出质疑,相关海产品的安全级别受到挑战,核污染带来的健康隐患长期难以完全界定,短期检测未必能显示全部风险,但长期影响不容忽视,对于普通游客来说,置身于这样的环境下,难免会对饮食与生活产生担忧。 治安状况同样令人警惕,近年来,日本主要城市的盗窃、抢劫等刑事案件有所上升,媒体频繁报道外国游客在大阪、东京等地遭遇财物损失或人身伤害,大阪今年的外国游客盗窃案件同比增长显著,东京新宿、北海道等地也发生了多起旅客被抢劫的事件,与此同时,日本地处地震带,自然灾害频发,突发事件难以预测,游客一旦遇到极端天气、地震或其他意外,救援与应急反应能力成为考验,部分同胞反映,近期在日本使用中文时,遭遇店员冷遇甚至白眼,这些细微变化都折射出复杂的社会氛围。 外交摩擦背景下,普通游客在日本面临的风险更为复杂,中日关系出现波动时,民间情绪容易激化,极端事件风险大增,以往历史经验表明,两国关系紧张时,境外中国公民往往成为舆论和社会压力的焦点,即使是普通的旅行行为,也可能因大环境变化而产生不必要的麻烦,无论是执法尺度、入境审查还是突发冲突,原本的平安顺畅都可能因局势变化而打破,从官方到民间,提醒和警觉已成为共识。 网络空间的舆论场同样风起云涌,在这一敏感节点,部分亲日群体和网络水军通过各种方式淡化风险,刻意营造日本旅游的美好形象,亲日分子往往对日本政界的挑衅言论视而不见,对于核污染、社会治安等问题也轻描淡写,执意推崇日本的生活与旅游体验,他们在社交平台活跃,不断晒出旅游照片、消费体验,试图引导更多人忽略风险,与此同时,水军账号反复传播“日本很安全”“无需恐慌”等话术,努力将官方风险提示转化为“情绪过剩”,甚至将民众的合理担忧标签化,淡化现实问题。 不少普通人也容易陷入误区,部分网友出于对自由和个人选择的强调,将旅游当作表达自我立场的方式,忽视了现实风险的存在,他们往往认为,只要曾经安全到访过日本,就可以一劳永逸地否定所有警示,低估了由局势变化带来的新隐患,还有一些人被网络舆论带动,错误地认为国家提醒是多余的“唠叨”,忽视了其背后基于全局的风险评估,这种心态既不理性,也容易让个体陷入不必要的困境。 在权衡个人自由与社会责任时,如何作出理智选择成为每个人都需要面对的问题,旅游本质上属于消费行为,安全始终是首要前提,国家之所以发出风险提示,是出于保护民众人身安全的责任感,与其为了追求短暂的“个性化体验”而忽略风险,不如认真思考自身行为可能带来的后果,在中日关系紧张、社会情绪敏感的时刻,任何个人行动都不再是单纯的消费选择,而是与国家利益、民族情感密切相关,理性判断、慎重决策,不仅关乎个人安危,也体现了对社会整体的负责态度。 值得关注的是,国内旅游环境近年来持续改善,无论是自然风光还是人文古迹,国内丰富的旅游资源为广大游客提供了多样化选择,从北方冬雪到南方暖阳,从历史名城到静谧小镇,都能满足不同人群的需求,服务质量不断提升,旅游配套日益完善,性价比也更具吸引力,与国外目的地相比,国内出行的安全性和保障程度更高,适合在特殊时期优先考虑,选择在国内旅行,既能收获美好体验,又能规避不必要的外部风险。 信息来源:人民日报《外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本》