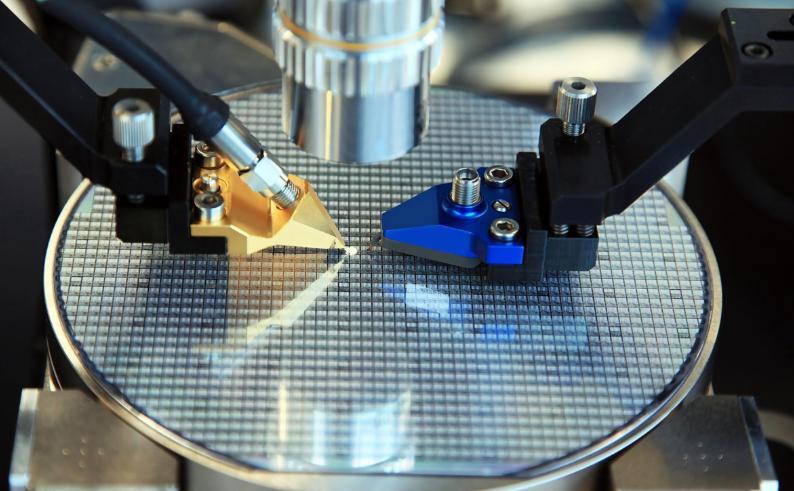

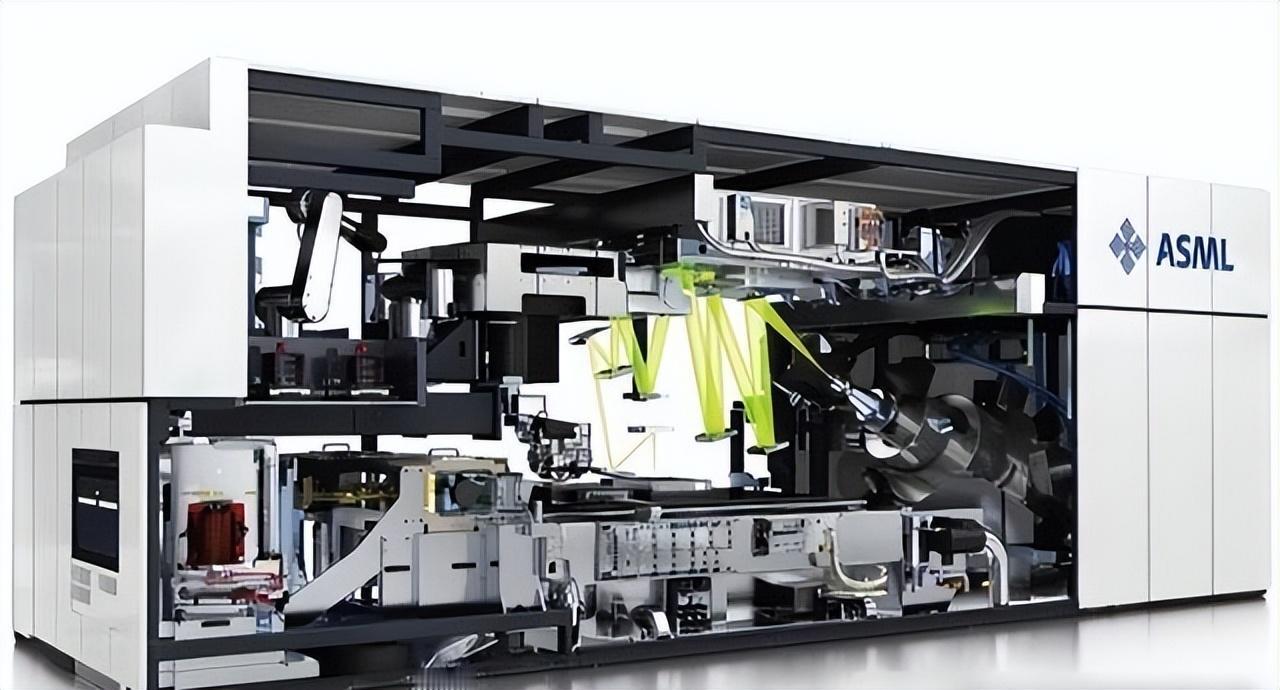

光刻机巨头开始慌了,中国造不成光刻机,但是要造一个光刻工厂! 如果说全球芯片圈里最让人头疼的 “神器”,那非 ASML 的高端光刻机莫属。这玩意儿的稀罕程度和价格都直逼天花板,全球能造的企业一只手数得过来,ASML 简直成了半导体界的 “财神爷”。 可惜这财神爷的门槛高得很,尤其是对中国这样的大买家,动不动就要 “卡脖子”,让中芯国际们只能咬牙忍着高成本,一步步在 14 纳米制程里打转。 正当大家以为中国就要被这道技术铁幕彻底锁死的时候,一场不走寻常路的 “光刻工厂” 计划却悄然浮出水面,打破了全球半导体的旧秩序,也让 ASML 等巨头第一次感到了不安。 美国和荷兰近几年对中国半导体产业的限制搞得风风火火,出口管制、设备禁令轮番上阵。像中芯国际这样的龙头企业,想要买一台高端 DUV 光刻机,都得看人脸色。 每年上百亿美元的进口设备支出,仿佛一只无形的手,死死掐住了中国芯片产业的咽喉。在这种局面下,外界一度觉得中国要想追上欧美的脚步,简直是 “天方夜谭”。 可实际上,这场技术战不只是单方面的 “围堵”,ASML 自己也有说不出口的焦虑。毕竟中国市场预计占它 2025 年营收的 25% 以上,未来将回归约 20% 的历史正常水平,谁都明白这块蛋糕有多香。 荷兰政府一边跟着美国走,一边心里也在打算盘,怕丢了中国这块重要客户。ASML 的高层开财报会时,那种 “既想吃肉又怕挨刀” 的纠结心态,真是写在脸上。 这种你中有我、我中有你的局面,说白了就是一场谁都难受的博弈。美国的封锁表面上把中国逼进了死胡同,实则也让 ASML 的未来悬上了 “达摩克利斯之剑”。 中国要想彻底跳出这个死循环,光靠一台台去仿 ASML 的机器,根本不是长久之计。就在这个当口,“光刻工厂” 方案横空出世。 跟传统光刻机单打独斗不同,这套玩法直接把同步辐射大科学装置拉进来,搞起了 “多线并行曝光”。 举个形象的例子,传统光刻机就像一家餐馆只有一个厨师,大家都得排队吃饭。光刻工厂则是一整个食堂,几十个厨师同时开工,效率翻好几倍。 中国科学院搞的 HEPS 高能同步辐射光源,2025 年 10 月已通过工艺验收,光束稳定得就像高速公路一样顺畅。雄安新区甚至已经开始布局相关产业,规划和落地一个都不落下。 这套 “光刻工厂” 玩法最大的杀手锏就是 “去中心化”,不再被单台设备卡住脖子。中国企业通过自建同步辐射光源、联合国产光学元件和光刻胶,从头到尾自己把控流程。 长春光机所在光学元件方面的突破,八亿时空等公司在光刻胶上的发力,让整个链条越来越完整。 外界看到这个局势,ASML 的 CEO 也直言要警惕中国的 “绕道” 策略,甚至在公开场合暗示要调整自身策略。说到底,传统的光刻巨头开始感受到,中国不仅仅是在 “追赶”,而是在重新定义游戏规则。 当然,这条路并不是一帆风顺。像高端光刻胶、极致纯度材料这些细节,依然存在瓶颈。比起日本 JSR 那种 “老江湖”,中国厂商还得啃硬骨头。 同步辐射光源的热管理和光束均匀性问题,在 2025 年测试时也遇到过考验,不过技术团队很快就拿出了优化方案。看得出,中国在政策、资金和产业链协同上,已经按下了 “加速键”。 中芯国际的扩产目标、专项资金的投入、上游材料设备的突破,合力推动半导体自给率不断提升。 2025 年前 10 个月,中国集成电路出口额同比增长 23.7%,已连续 24 个月同比增长,外汇流向正在从 “买设备” 转向 “买原材料”,产业链自主化的趋势肉眼可见。 ASML 虽然试图用更高端的新设备守住护城河,但面对中国这条 “光刻工厂” 新路,压力已经扑面而来。中国并不是一味去复制 ASML 的 EUV 设备,而是另辟蹊径,打造出一套适合自己的芯片制造模式。 这样的路径选择,不仅提升了中国自身的战略安全,也给全球半导体产业注入了更多变数。未来的格局不再是某一家企业说了算,而是向多元化、均衡化慢慢靠近。 中国的 “光刻工厂” 计划,正是在外部压力下诞生的创新突破。它既是现实的无奈,也是底气的体现。用基础科研赋能全链条,逐步让中国芯片产业有了自己的底气。 这种不受单点制约的生态创新,既是国家意志的体现,也是市场力量的自然选择。尽管前路依旧曲折,但中国 “光刻工厂” 这束新光,已经照进了全球半导体产业的未来窗口。