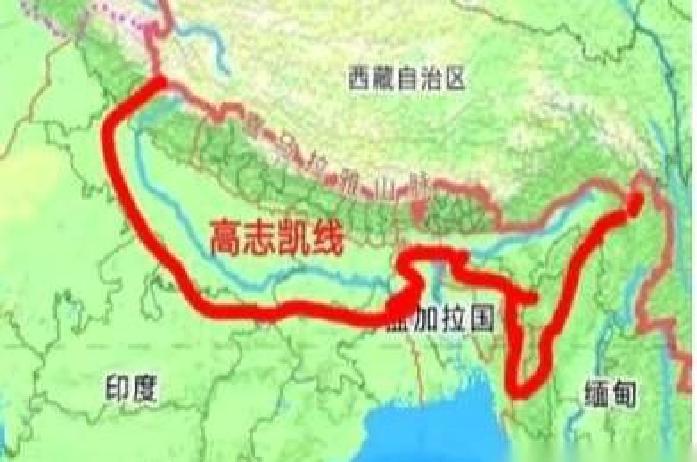

就在刚刚 中国方面突然重申了中印边界问题的明确立场,强调有关线段有依据、有文件,有协议管控,不存在被随意改写的空间。 地图上的东段先说清楚。1914年西姆拉会议那条所谓“麦克马洪线”,中国历来不承认,这在公开档案里可以查到。印度长期把它当作现实边界依据使用,这就是双方分歧的源头。把分歧包装成“你一半我一半”的说法不成立,依据不一致,越线就会被指出来。 往中段和锡金段看,1890年《中英会议藏印条约》对锡金与西藏一线作了界定,这是有文本的。中国多次引用这份文件说明边界点位。印度在洞朗方向又把三方交汇点拉进来,理由与 Bhutan 方面的沟通各有表述。文件在这,坐标在这,脱离文本谈模糊地带,只会制造新的越线动作。 时间往回拨到1962年。战事结束后,中国宣布停火并后撤,这条信息当时就对外发布了。后续多年,边境总体保持低烈度摩擦,但巡逻推进、临时营地变动时有发生。保持克制不等于默认把问题改名换姓,更不等于把地面事实重新洗牌。 到上世纪90年代,双方签了多份管控协议。1993年关于边境地区保持和平与安宁的协议,1996年关于在边境地区军事领域相互信任的协定,后来还有2005年、2013年、2020年相关安排,内容包括不在边境开火、控制兵力、建立热线与会谈机制。这些是处理摩擦的工具箱,按协议做,冲突就可控。 再看近年的代表性事件。2020年加勒万河谷的严重对抗后,双方开了多轮军长级会谈,公开信息显示在部分地段实现脱离接触并拆除了临时设施。外界热炒“灰区”,但真正起作用的,是把人、装、点位按会谈记录一项项对齐。 地面条件也在变化。中国一侧边防道路和补给点持续完善,巡逻更有连续性和可预期性。印度一侧加快了拉达克的DSDBO公路和桥梁建设,提高了投送效率。基础设施提升本身并不等于扩大主张,但会让接触更频繁,摩擦更容易被放大。 管控要稳,标识要清。公开资料里的边境标桩、巡逻点、敏感地段,都有编号和坐标。把这些作为对照表,出现临时营地前移、巡逻路线变道,马上能判定是否越线。离开这些硬信息,讨论会被带偏。 沟通也得跟上。现有的热线、边境会晤点、新闻通报,目的是把问题留在现场、解决在现场。每一次把措辞扭成“各说各话”,都会给下一次对抗埋下伏笔。把词说准,把事做实,才是正路。 再把范围拉大一点。锡金段引用历史文件,东段坚持不承认“麦克马洪线”,西段围绕巡逻惯例逐步校准,这三块的处理方式不同,但共同点是都有文件、有会谈、有记录。沿着这三条线走,逻辑就清晰。 说到底,边境工作是清点位、管行动、对表格。谁把脚伸过线,谁就先退回去,然后再谈怎么避免重来一遍。这是底线,也是共识。 每次有人把越线说成“各退一步”的议题,现场压力就会转移到守线的一方,这种话术会扰乱节奏。把叙事拉回到条款、地图、会谈纪要,才能把握主动。 立场已经反复表达过:依据文件、尊重事实、按机制办事。不把问题夸大,不把文字游戏当现实。边境需要的是安静的坐标和可核对的记录,而不是新名词。 就按这三件套处理:看条约,看坐标,看机制。线清,人稳,事就顺。

张煮溪

行动是最好的语言,

天真

[点赞]