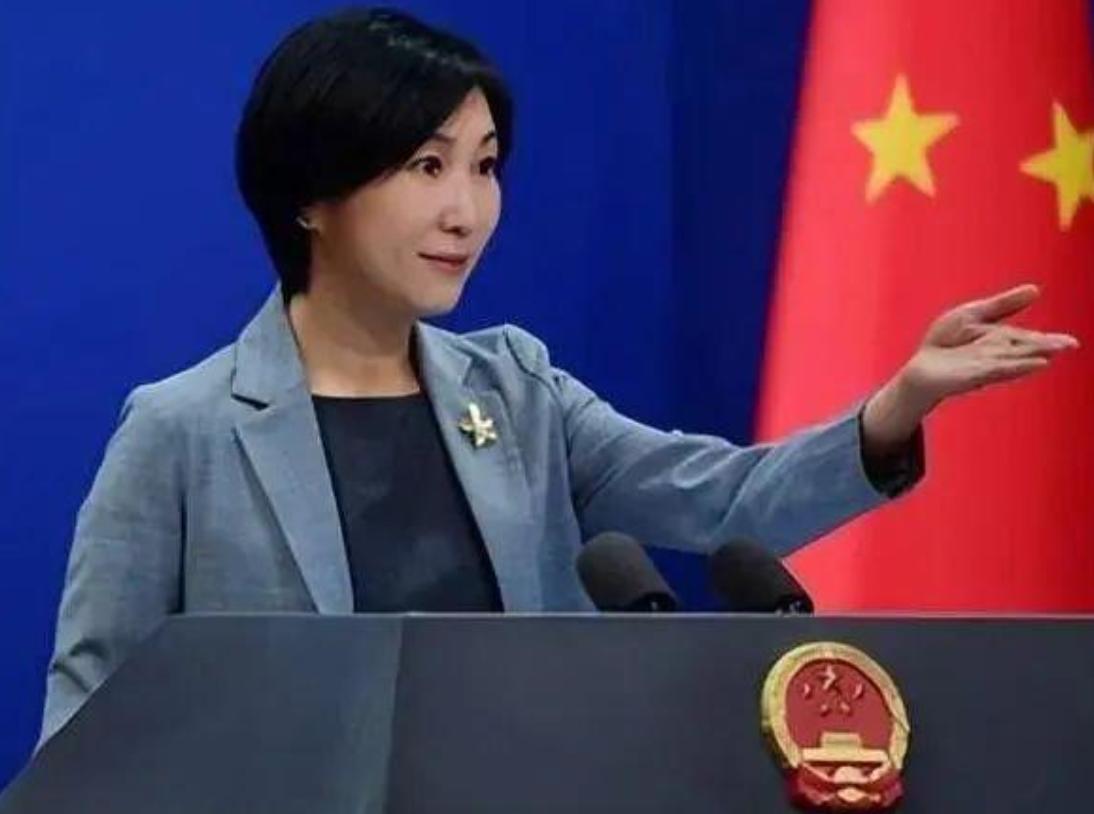

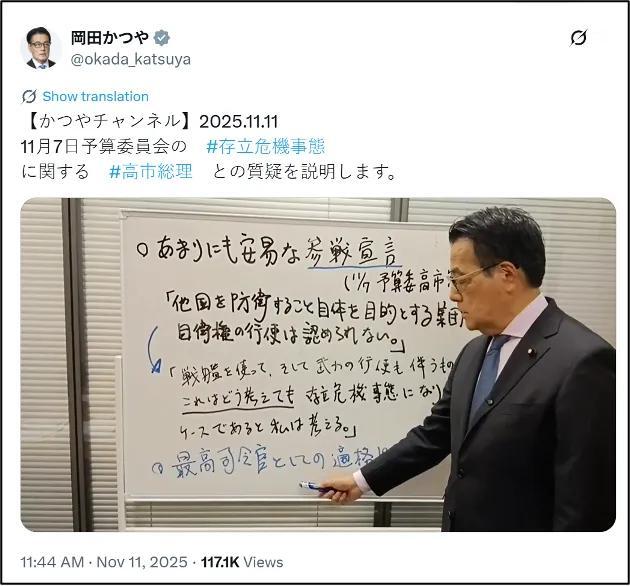

玩火玩大了!日本首相高市早苗一句狂言,竟引来中方雷霆反制。2.2万亿日元的经济损失只是前菜,一场更大的风暴,恐怕还在后头。东京这次真的急了! 根据多家媒体报道,这场风波源于2025年11月7日。 日本首相高市早苗在国会公然宣称,中国大陆若对台动武,可能构成日本的“存亡危机事态”,届时可行使集体自卫权武力介入。 此言一出,舆论哗然。更令人错愕的是,11月10日,高市早苗竟拒绝撤回这番言论,还辩称其符合“日本政府一贯立场”。 这无异于火上浇油,彻底点燃了中方的怒火。 中方迅速将高市的言论定性。这被看作是对中日四个政治文件和一个中国原则的公然违背,更是“粗暴干涉中国内政”,以及“对战后国际秩序的公然挑衅”。 北京方面特别强调,2025年恰逢抗战胜利80周年暨台湾光复80周年。 在如此敏感的年份,日方抛出此等言论,其背后浓厚的历史修正主义色彩,不言而喻。 面对日方的严重挑衅,中方的反制组合拳接踵而至,层层加码,精准而有力。 第一波打击,来自外交与舆论场。 11月13日,中国外交部副部长孙卫东奉示召见日本驻华大使金杉宪治,提出严正交涉。 紧接着,中国外交部官方X平台账号,罕见地用日英双语连发六张海报,直接三问日方“是否要重蹈军国主义覆辙?”。 这种新媒体形式的舆论斗争,直接将压力传递给了全球受众。 11月14日,反制力度再度升级。中央电视台《新闻联播》破例用长达3分钟的时间,点名警告高市早苗。 同日,《人民日报》发表评论员文章,痛批其“用心极其险恶”。 国防层面的警告也随之而来。国防部发言人蒋斌大校在记者会上发出掷地有声的警告: 日方若胆敢在台湾问题上铤而走险,“必将碰得头破血流”。 如果说外交舆论战是敲山震虎,那么接下来的经济与民生领域的精准打击,则真正打在了日本的痛处。 11月16日,中国外交部、文旅部、教育部密集发布公告,提醒中国公民暂勿赴日。 公告给出的理由是日本“社会治安恶化”及右翼言论对中国公民构成安全威胁。 几乎在同一时间,从11月15日起,国航、东航、南航等六大航空公司同步推出了赴日航线的免费退改签政策。 这一套组合拳的效果立竿见影。 据日方统计,政策发布后,东京成田机场的中国游客数量骤减70%,日本各大旅游相关上市公司的股价应声集体大跌,哀鸿遍野。 日本相关机构紧急评估后得出一个惊人的数字: 若此状况持续,仅中国游客的减少就可能导致日本旅游收入损失高达2.2万亿日元,折合人民币约1010亿元,将直接拖累日本GDP下滑约0.36%。 寒意还迅速蔓延到了文化交流领域。 原定于近期在中国大陆上映的日本人气电影《蜡笔小新》剧场版、《工作细胞》等,均被宣布暂缓上映。 多个中日民间友好交流活动也被迫取消或延期。 在经济牌打出的同时,军事威慑也同步登场。 11月16日,由中国海军055型万吨级驱逐舰领衔的一支舰艇编队,高调通过大隅海峡,进入日本东部水域实施常态化巡航监测。 更具威慑力的是,《解放军报》同日刊发文章,明确指出日本全国都面临“沦为战场的风险”,并点名日本已将39处民用港口和机场改造为军事基地,用于未来的战力投送。 面对外交孤立、经济重创和军事威慑构成的三维压力网,日本政府终于坐不住了。 11月17日,日本外务省亚洲大洋洲局局长金井正彰紧急启程访华,试图为局势降温。 据透露,金井此行的目的,是向中方解释高市的言论“并未改变日本政府一贯立场”,并恳请中方“避免影响两国人员正常交流”。 这番表态,恰恰暴露了日方的真实痛点。 与此同时,日本国内也出现了反弹声音。东京街头爆发民众抗议,要求高市早苗撤回其危险言论。 日本旅游业和百货业协会更是联名向政府请愿,呼吁尽快缓和对华关系。 然而,始作俑者高市早苗本人,在自民党内部会议上依旧立场强硬,仅仅轻描淡写地称自己的发言只是“假设性回答”,毫无悔意。 这让日本政府的任何缓和姿态都显得苍白无力。 最致命的一击来自11月17日。 中国外交部发言人毛宁在记者会上明确表示,即将召开的G20峰会期间,李强总理没有与日方领导人举行会见的安排。 这扇沟通大门被当众关上,让日方颜面尽失。 中方此次的反制策略,体现出清晰的“可控升级”逻辑。 以旅游业为切口,用最小的成本精准打击了日本经济的软肋,同时向日本社会传递出明确信号:政府的错误政策,代价将由民众直接承担。