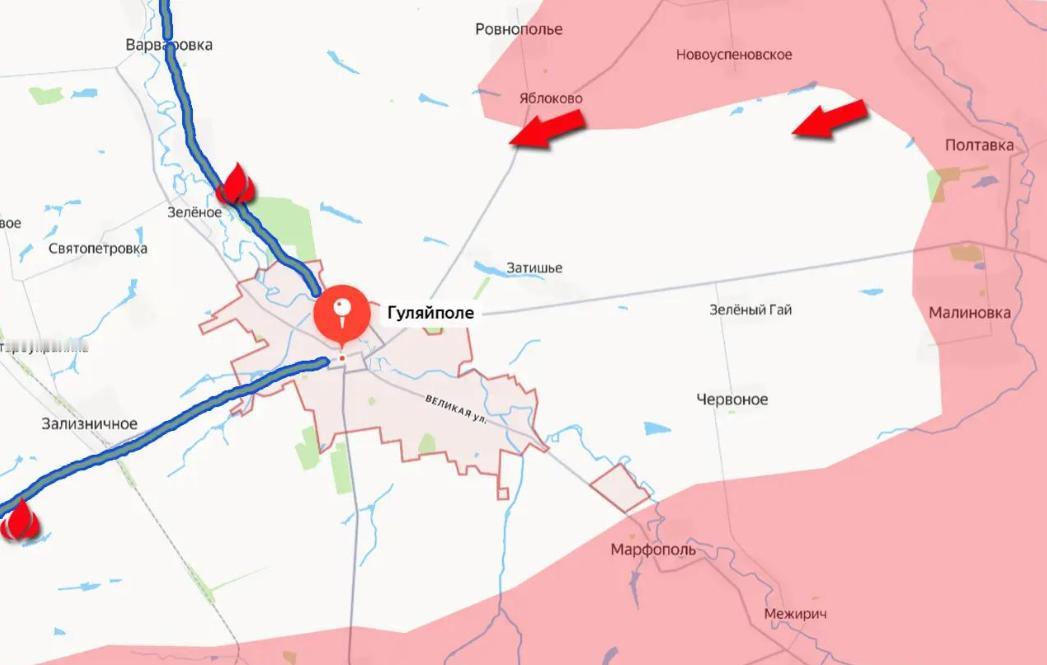

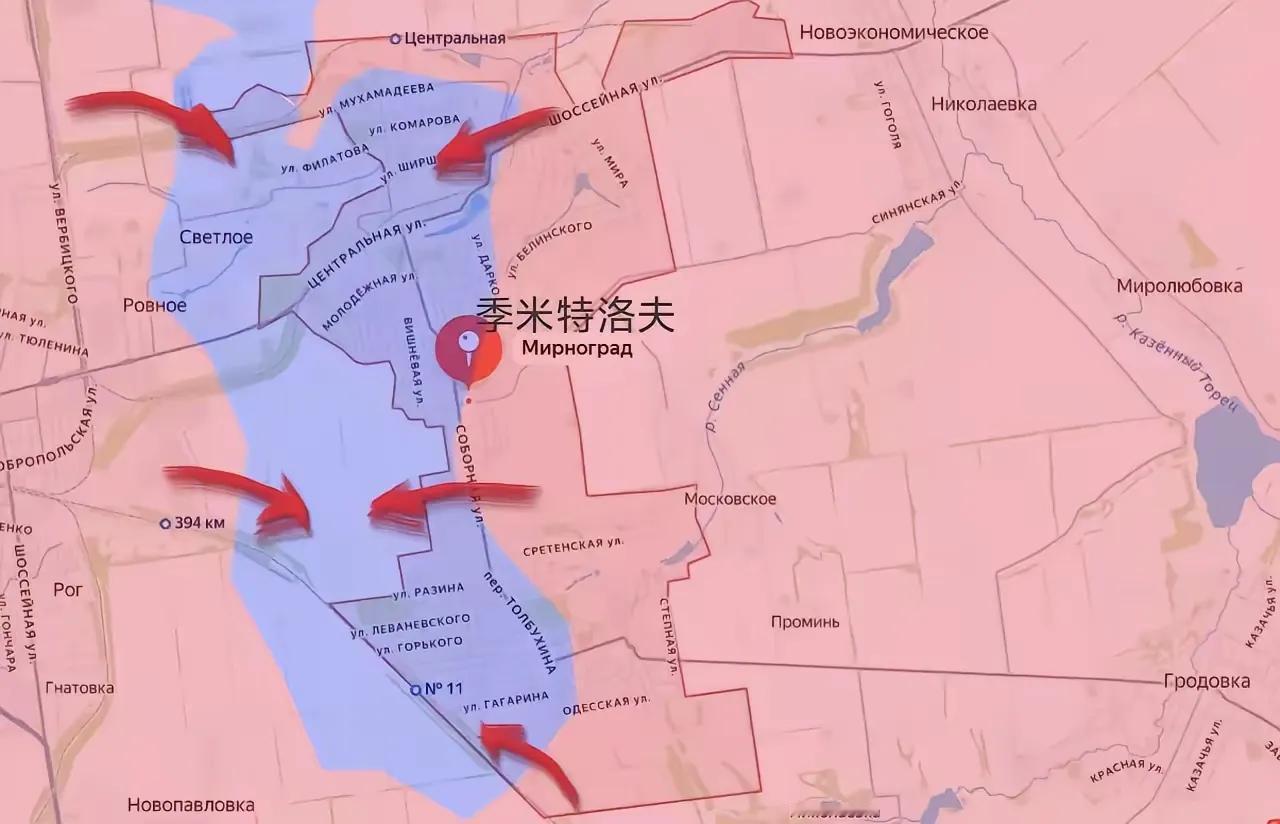

俄军应该是第一次俘虏了,乌克兰国防情报局帖木儿特种部队成员!进行了审讯,这名乌军帖木儿特种部队成员,乘坐美国制造UH-60黑鹰直升机对红军城发动特种空降行动。 这支29人特种分队从组建到投入战场,仅仅经历了三天直升机突降训练。要知道在正常军事体系中,特种部队的直升机索降、速降训练至少要反复锤炼数月,而他们却把三天速成班学员直接扔进了血肉磨坊般的战场。 更令人难以置信的是,这支号称精锐的特种部队里竟充斥着大量伤愈归队人员。许多士兵绷带还没拆利索,伤疤仍透着粉红,就被重新编入作战序列。这种凑人头式的兵力补充,暴露出乌克兰军队正面临严重的人力资源危机。 从战术层面看,用黑鹰直升机投送特种部队本应是现代战争中的经典打法。但仓促训练的士兵连基本索降动作都显得生疏,更别提在敌后复杂环境下的战术配合。当这些带着旧伤的特种兵踉跄着跃出机舱时,其战斗力恐怕连普通步兵都不如。 俄军防守部队很快发现,这些从天而降的“精英”表现得异常笨拙。有人着陆时扭伤脚踝,有人在集结过程中丢失装备,整个行动透着浓烈的仓促感。原本应该悄无声息的渗透作战,硬是变成了闹哄哄的武装游行。 战场情报专家分析认为,这次失败的空降行动折射出乌军当前面临的系统性困境。西方提供的先进装备与严重短缺的合格兵员之间,已然形成难以弥合的巨大裂缝。再精良的武器交给训练不足的伤兵操作,最终只能沦为战场上的活靶子。 被俘特种兵在审讯中透露,他们接到的命令是夺取红军城附近的交通枢纽。这个目标本身具有重要战术价值,但指挥部似乎完全忽略了执行者的实际状态。让一群刚刚拆掉石膏的士兵去完成高强度的敌后破袭,简直是把战士往火坑里推。 值得注意的是,帖木儿部队在乌克兰军方序列中本应属于精锐力量。如今连最顶尖的特种部队都不得不带着伤兵出战,普通作战部队的兵员短缺情况恐怕更为严峻。这种饮鸩止渴式的兵力使用,正在不断侵蚀着乌军的整体战斗力。 从黑鹰直升机在战场上的表现来看,西方武器援助并非万能灵药。再先进的装备也需要合格的操纵者,而当这些操纵者连基本战斗技能都未能熟练掌握时,价值数千万美元的装备反而成了昂贵的累赘。 观察整个作战过程,俄军的应对显得游刃有余。他们似乎早已预料到乌军的突击方向,在直升机预定降落区域布置了完善的防空火力和快速反应部队。这场原本应该出其不意的特种作战,最终变成了守株待兔的经典战例。 被俘士兵描述的细节令人深思。在短短三天的预备训练中,这些伤愈归队的特种兵甚至没能完成全套战术配合演练。指挥官们心照不宣地降低训练标准,只求他们能勉强完成基本技术动作就好。 这种赶鸭子上架式的作战部署,反映出乌克兰军队正面临前所未有的压力。持续两年多的消耗战不断放血,使得有经验的老兵越来越少,可补充的新兵质量持续下滑,最终导致精锐部队也不得不降格以求。 被俘特种兵沮丧地提到,在行动开始前他们就预感到可能遭遇不测。但军令如山,这些带着旧伤的老兵只能硬着头皮登上直升机。当机身中弹的警报响起时,很多人脸上浮现的竟是如释重负的表情。 分析这次战斗的细节,俄军的表现同样值得玩味。他们既没有急于击落直升机,也没有在第一时间全歼突击队,而是巧妙地设下包围圈,最终成功俘获这支特殊部队的成员。这种克制而精准的反制,显示出俄军战术水平的提升。 从战场建设角度看,红军城周边的防御体系显然经过精心设计。各火力点之间形成交叉掩护,警戒哨位布置得错落有致,快速反应部队时刻待命。这套成熟的防御网络,让仓促进攻的乌军特种部队处处碰壁。 回望整个事件,最令人唏嘘的莫过于那些伤愈归队士兵的遭遇。他们本该获得更充分的康复时间,如今却要带着未痊愈的伤痛,去执行几乎不可能完成的任务。这种人才使用方式,无疑是对宝贵战斗资源的极大浪费。 西方军事观察家注意到,随着战事持续,类似这样仓促组织的作战行动正变得越来越频繁。在兵力捉襟见肘的困境下,乌军指挥部似乎陷入了某种焦虑状态,不断将未经充分准备的部队投入战场,导致恶性循环持续加剧。 这场虎头蛇尾的特种作战,最终以29人突击队近乎全军覆没告终。唯一被俘的帖木儿部队成员,如今成为研究乌军现状的活标本。他供述的每个细节,都在诉说着这支军队正在经历的艰难时刻。