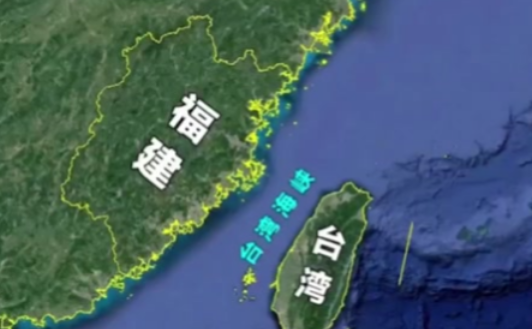

从后勤到国力:解析日本“持久战准备”与综合实力短板近期,日本自卫队高层公开表态,称将借鉴乌克兰战场经验,提前布局后勤体系与弹药储备,旨在提升应对长期消耗战的能力。然而,综合日媒披露的信息及客观条件分析,这一计划面临多重现实短板,其所谓“持久力”的构建仍存显著瓶颈。从关键保障能力来看,日本的运力与补给线短板尤为突出。空运层面,作为主力的C-2运输机数量有限,难以支撑大规模战略物资投送;海上补给领域,补给舰数量不足的问题同样明显,无法满足长期作战的持续补给需求。更关键的是能源安全——日本对外能源依存度超90%,一旦海上运输通道受阻,重油、航煤等关键能源供应将即刻陷入困境,直接制约作战能力。在军工生产与兵员基础上,日本的“持久战底气”也显不足。其军工企业面临产线转化效率低、专业人员缺口大的问题,产能提升需长期磨合;反观东方大国,军工链条已实现常态化批量生产,能快速填补装备与弹药缺口。兵员方面,日本自卫队志愿者招募常年未达指标,叠加人口老龄化加剧,兵员来源持续承压,难以支撑长期作战的人员轮换需求。地理条件与战略能力的局限性进一步放大了日本的短板。作为岛链国家,日本港口与机场数量有限,补给节点集中且易受冲击,长期消耗下补给效率将持续下降。尽管自2022年起,日本已着手推进远程打击能力建设,但短期内难以形成规模化作战效能;即便依赖盟友支援,也需突破自身运输能力不足的核心瓶颈。事实上,持久战的核心是综合国力的较量,而非单纯的“提前准备”或口号式表态。无论是运力、弹药储备、能源安全,还是兵员供给与产能保障,均需体系化支撑。对比而言,东方大国在抗消耗能力建设上已形成硬实力:运-20运输机构建起高效空运网络,901型补给舰强化海上保障能力,合成化联保体系提升后勤响应效率,叠加充足的能源储备与稳定的兵员轮换机制,抗消耗能力经过长期实践检验。日本试图通过“提前铺开后勤”弥补先天条件与体系能力的不足,恐难如愿。持久战的胜负,终究取决于各国能否在关键领域形成持续、稳定的保障能力,这背后是综合国力的硬核比拼——显然,日本当前的短板并非短期准备所能扭转,而体系化的硬实力,才是应对长期消耗的真正底气。

就在刚刚日本前自卫队高层突然宣布了他的判断:一旦与中国打成持久战,日本会

【429评论】【138点赞】