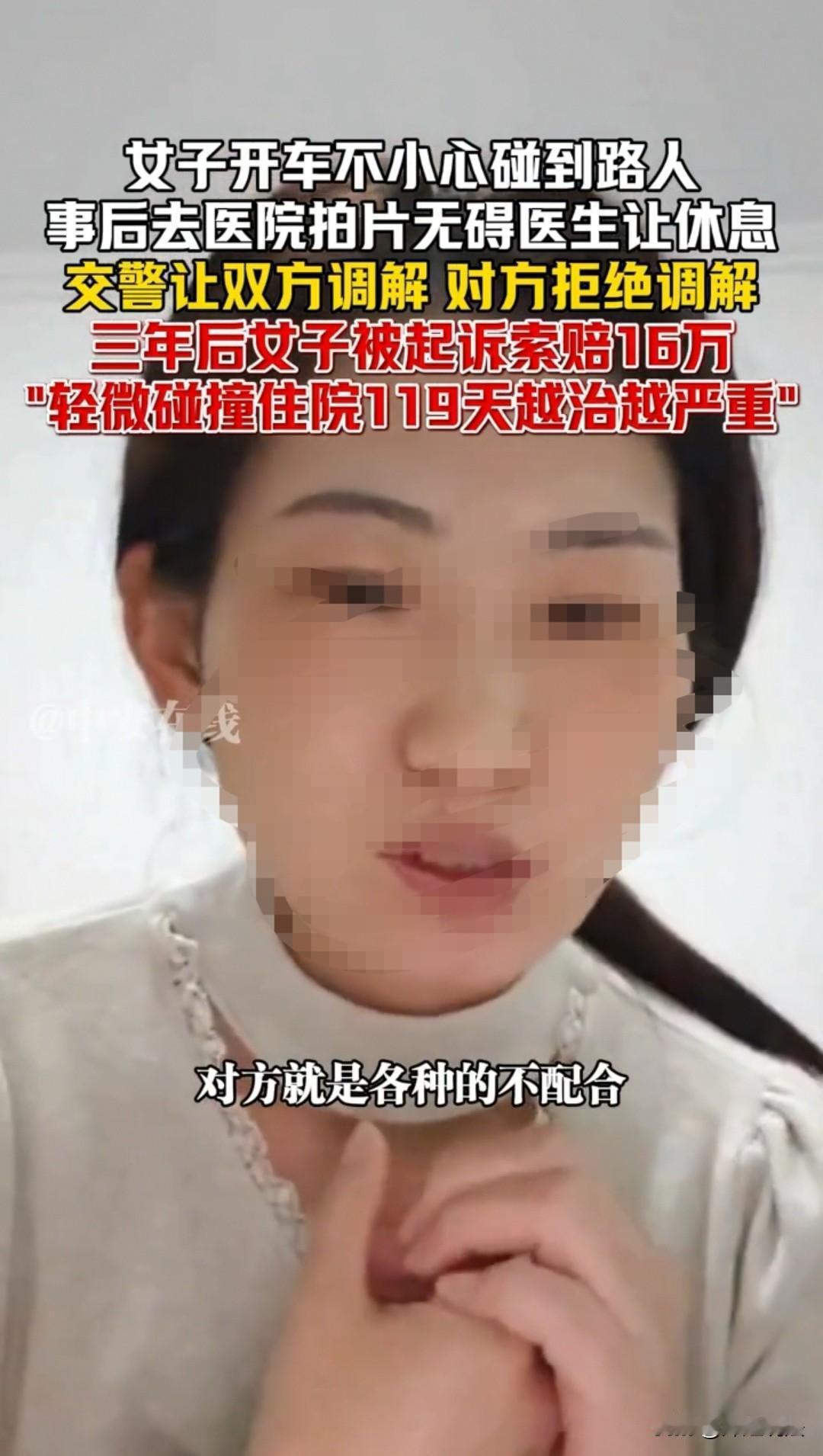

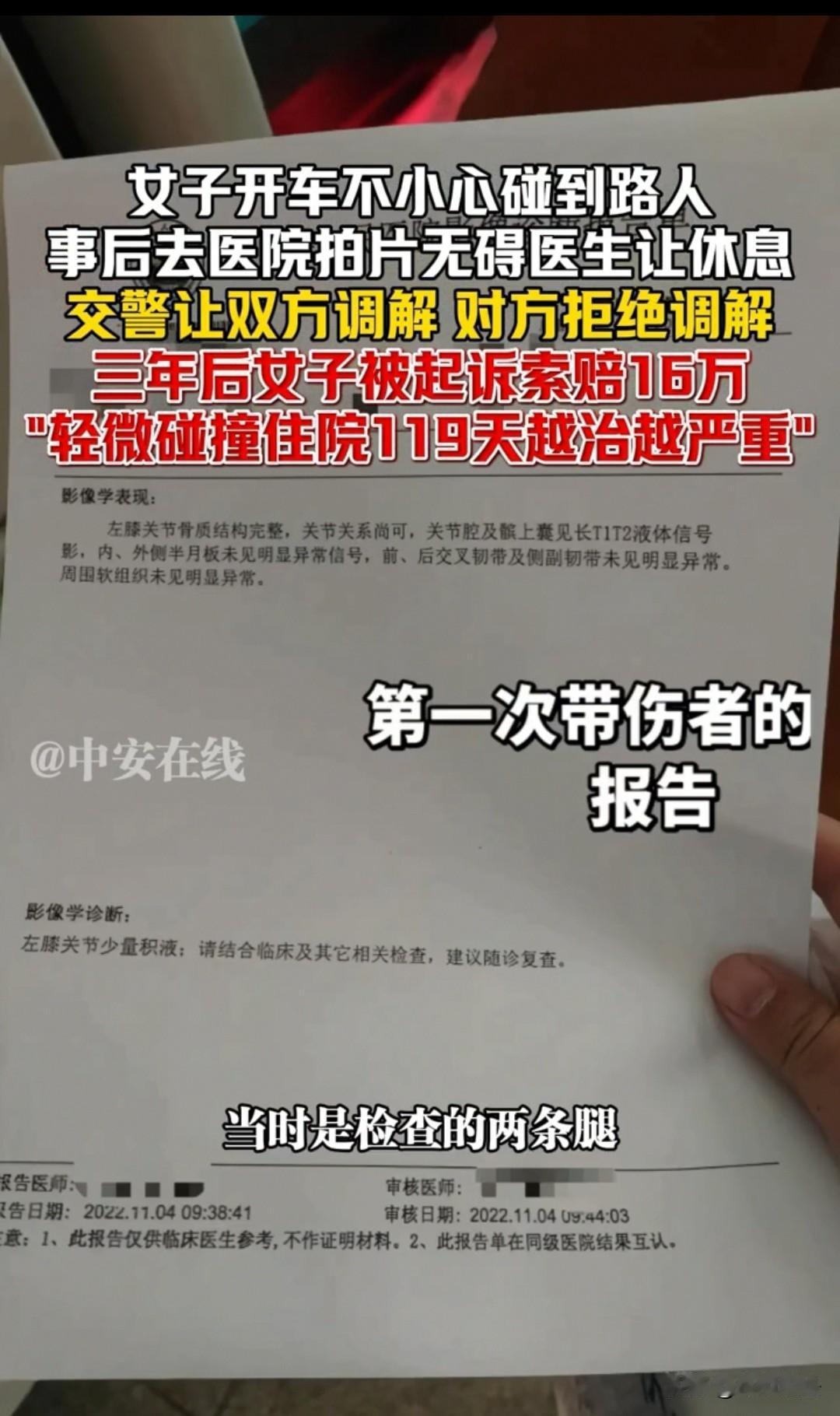

河南,女子撞到路人,当天仅花了1000元,可三年后,对方却索赔16万,还称自己治疗长达119天。但这期间,女子毫不知情,对方也从未通知过她。女子要求第三方界定责任,对方却一直推诿,如今事情已进入起诉阶段,女子正着手收集证据,准备应诉。 2022年10月4日7:42,女子驾车在路上行驶时撞到一名路人。她当时觉得碰撞非常轻微,但为妥善处理此事,当即送对方前往医院检查。路人表示怕辐射,不愿做CT,选择了核磁共振,女子觉得这也没关系,只要检查结果没问题,双方都能放心。 拿到检查结果时,女子松了一口气,医生明确表示问题不大,回家休息即可。女子心情平复下来,让路人回去好好休养,若有任何情况随时给自己打电话,自己绝对不会推诿。 当天的检查费用不多,仅花了1000元,女子完全能够承受,也暗自庆幸幸好撞得不算严重,否则自己现在也不会有这样的好心情。 可第二天,她接到了路人的电话,对方说右腿膝盖骨仍在疼痛。女子立刻放下手中的工作,赶紧买了药往对方小区赶,可对方却没有接待她,还说:“你不用来了,你买的药没用,我有空去驻马店做下理疗。” 女子也理解对方的心情,便说:“好,你去的时候告诉我一声,我开车送你去吧。” 其实女子心里也有顾虑,怕被人讹上——她想确认对方的理疗是因为这次的新伤,还是本身就有旧伤,可别让自己为原本就存在的问题买单。 但对方却回应:“你们忙,不用送,只给我出路费就行。” 后来对方去做理疗时,确实通知了女子,也让她承担了相关费用。 女子心想,既然后续这么麻烦,不如大家坐下来一起调解,把事情彻底了结,不然这样没完没了,自己在金钱和精神上都难以承受。 一个月后,交警队通知女子和路人双方前去调解,可对方一直找借口推脱,拒绝调解,既不跟女子沟通,也不接受第三方介入。 事情就这么搁置了下来,直到2025年4月,女子的微信突然被冻结。她一头雾水,赶紧咨询客服,才得知自己被起诉了。 女子心里咯噔一下,连忙进一步查询,发现起诉自己的正是当年被撞的路人,对方还要求自己支付16万元赔偿款。 女子原本以为对方后来想通了,身体也没什么大碍,就不再纠缠了,没想到过了三年,对方会以这样的方式找上门,这让她有些惊慌失措。 不过,她再次回忆起当时的情景,确信自己只是轻微撞到对方,而且医生也明确说过回家多休息就没问题,所以女子慢慢平复了心情,想要弄清楚这三年里,路人到底做了什么,会让自己赔偿这么多钱。 后来她才知道,路人这三年里一直在做理疗,治疗时间长达119天。 这个时长让女子瞠目结舌:这到底和自己当年撞人有关,还是对方之后又出现了新的问题才去做的理疗?女子现在无从知晓。 但她已经在积极收集证据,不仅调取了当时撞人的监控视频,还保存了带对方检查后医生的诊断说明图片,另外,交警队当初组织调解时对方拒绝参与的相关证据,也一并收集了起来。 她相信对方有证据,自己也有底气——不能因为对方花了医疗费,就把这笔费用和自己当年的撞人事件强行绑定,这笔医治费用的前因后果必须梳理清楚,不能让自己平白背锅。 目前事情已进入起诉阶段,女子也在调整心情,积极应对。她发布视频,其实就是想抒发一下内心的感受:毕竟事情已经过去了三年,对方怎么突然拿出119天的治疗记录,要求自己赔偿16万呢?这实在太不合理了。 1、路人三年后起诉,需证明时效未过,不然,法院可能驳回路人诉求。 《民法典》第一百八十八条:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。 本事件中,路人需举证存在诉讼时效中断、中止事由(如持续治疗且与事故相关),否则三年诉讼时效届满,女子提出抗辩后法院可能驳回路人诉求。 2、女子可对16万索赔额提出异议,而路人要举证这16万是治疗事故相关损伤的必要支出。 《最高法关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。 本案民事诉讼,适用“谁主张,谁举证”原则:路人起诉需提交治疗记录、费用票据等证明损失;女子持有的事故监控、诊断说明、对方拒绝调解等证据,可用于抗辩,反驳索赔与事故无关联或费用不合理。 3、路人拒绝调解不影响其后续起诉权利,但女子保留的对方拒绝调解的证据,可佐证路人未积极妥善解决纠纷,辅助说明自身无推诿责任的过错。 《道路交通安全法》第七十四条:对交通事故损害赔偿的争议,当事人可以请求公安机关交通管理部门调解,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。 本事件中,交警调解非诉讼前置程序,路人拒绝调解仍可起诉,但女子保留的拒绝调解证据,可证明自身积极处理纠纷,无推诿过错。 对于此事,大家如何看? 素材来源于中安在线,2025年11月17日

光年

讹人开始了 不理解的是 对方一起诉 还没任何结果 怎么就冻结人家微信呢?这是违法行为吧

迷途羔羊 回复 11-18 14:25

保全

细雨迷雾-蘑菇丛林 回复 11-18 18:17

所以,微信钱包只有零钱。[滑稽笑]

秦始皇

诉讼时效届满后消灭的是诉讼权而不是债的请求权,法院并不能驳回原告的诉求,只能驳回原告的起诉,以后严谨点。

用户10xxx13 回复 11-18 16:49

本来就是AI垃圾文章,怎么可能严谨正常?

kongmuo

第一时间报警

promisz

卡点三年,行,是懂行的

唾面自干

奇怪了,在家调理不用给误工费的吗 好歹给人家几千块压压惊啊

天地老司机

编的!从未听说过刚开始告别人,就能把对方的微信冻结的!而且2022年10月4日发生事故,到2025年4月被起诉,哪里来的文中说的3年后起诉,过了有效期之说?

大富大贵

镐把子

刘锐旭

交通事故,三年后?你确定?