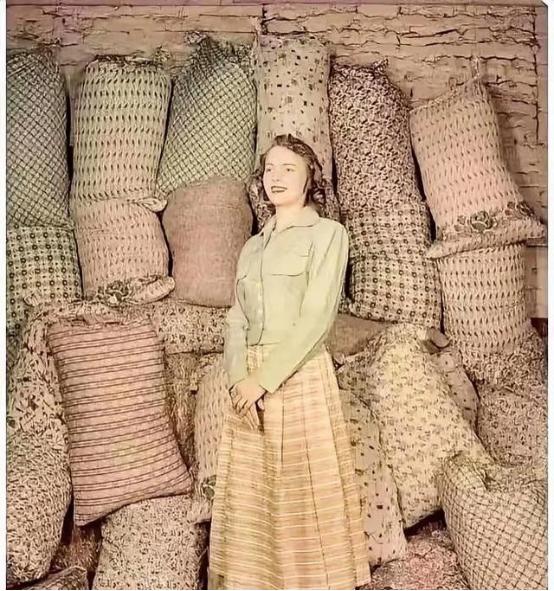

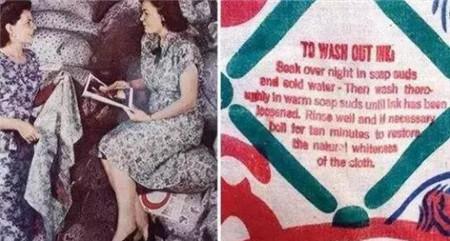

1933年,美国经济大萧条的时代,有个面粉厂,故意把自己的面粉袋子上的logo做小,强调装饰花纹,就是为了给收入低微的家庭主妇,在吃完了面粉之后,把面粉袋改成裙子。这一举动被称为人性的光辉。 美国中西部一个小镇的裁缝铺里突然出现一种奇怪的场面:店主收下的旧布料几乎都来自同一家面粉公司。布料上有淡淡的花纹,没有刺眼的商标,也没有大片字迹,就像是特地为做衣服准备过。人们围在柜台边议论,想弄清背后是谁动的脑筋。 要解开这个悬念,就得把时间往前推几年。股市崩溃后,美国陷入极度萧条。各地工厂停工,银行破产,许多家庭一天的花销只能靠省吃俭用勉强维持。大批人失业,连给孩子添身衣服都变得困难。 家里唯一稳定消耗的,是放在厨房里的面粉袋。那种厚棉布袋结实耐用,用完之后随手丢掉让许多家庭主妇觉得可惜。 当时伊利诺伊州有个叫艾伯特的工厂负责人,在州内做市场调查时常能看到一个现象:孩子和大人穿着相同布料的上衣,布料纹路与他们工厂出的面粉袋几乎一致。他最开始并没在意,可后来发现越来越多家庭都在重复这种做法。 艾伯特回到工厂后召集设计人员讨论。他拿出市场回收来的空袋子,指着袋子上大面积的商品标识,让大家反复讨论是否有必要改变设计。他提出一个大胆的想法:既然人们要把布袋变成衣服,那公司干脆主动让布袋更适合制作衣物。他要求把商标缩到最小,并让设计部门重新绘制色块、条纹和简易花形,让外观更像正规布料。 工厂的几名老员工一开始犹豫,因为面粉袋设计历来强调醒目的标识,以便让商家区分产品。艾伯特解释说,面粉客户的收入已下降到极限,任何能让他们节省开支的点子,都会让品牌树立正面形象。 设计团队接受意见后试着更改样式,挑选不易掉色的染料,让图案在搓洗后依旧能保持清晰。几个月后,新包装的面粉出现在超市货架上。小镇上的主妇们立刻注意到这些变化,许多人在挑选面粉时,不再只看价格,也会把花纹对比一番。 当地学校里,有孩子穿着同一花纹的裤子和上衣,引得老师查看衣服的缝口,发现布料接缝里正是那种特有的包装棉布。 这一转变在整个中西部扩散开后,许多家庭主妇把拆开的袋子平铺,在裁剪前先用热水浸泡一遍,让布料更软。他们互相分享怎么处理袋子上残留的淡字迹,有人用碱水反复搓,有人用粗盐轻轻揉。衣服缝好后,往往能让一个家庭节省数美元的布料钱,这在当时可算是实打实的帮助。 到了 1934 年,市场统计发现,这家面粉厂销量大幅增长。艾伯特为此被州工业委员会邀请做访谈。他在会议上坦言,改变包装设计是因为看到了普通人的困境。他还提到,有家庭寄信到工厂,感谢他们让孩子能穿上“像样”的衣服。 从更大的历史背景看,这个面粉厂之所以能在萧条时期做出这样的举动,与当时美国经济结构的混乱密切相关。1920 年代的信贷扩张、股市投机和工业过度生产,使得经济崩溃后的家庭陷入长期紧缩。 许多人用尽积蓄还不够维持基本生活,在这种情况下,任何可利用的物件都会被重复使用。面粉袋的“二次生命”并不来自设计的精巧,而是来自人们在困顿中寻找出口的坚韧。工厂负责人的决定,使这种寻求变得更容易,也让某些孩子得到了能穿去学校的衣服。 后来美国经济逐渐恢复,人们重新有能力购买成衣,面粉袋做衣服的事情慢慢退到历史角落。但一些家庭的相册里仍留着那些带着简单花纹的衣物,它们见证的,是大萧条时期普通人在有限条件下维持生活尊严的方式。