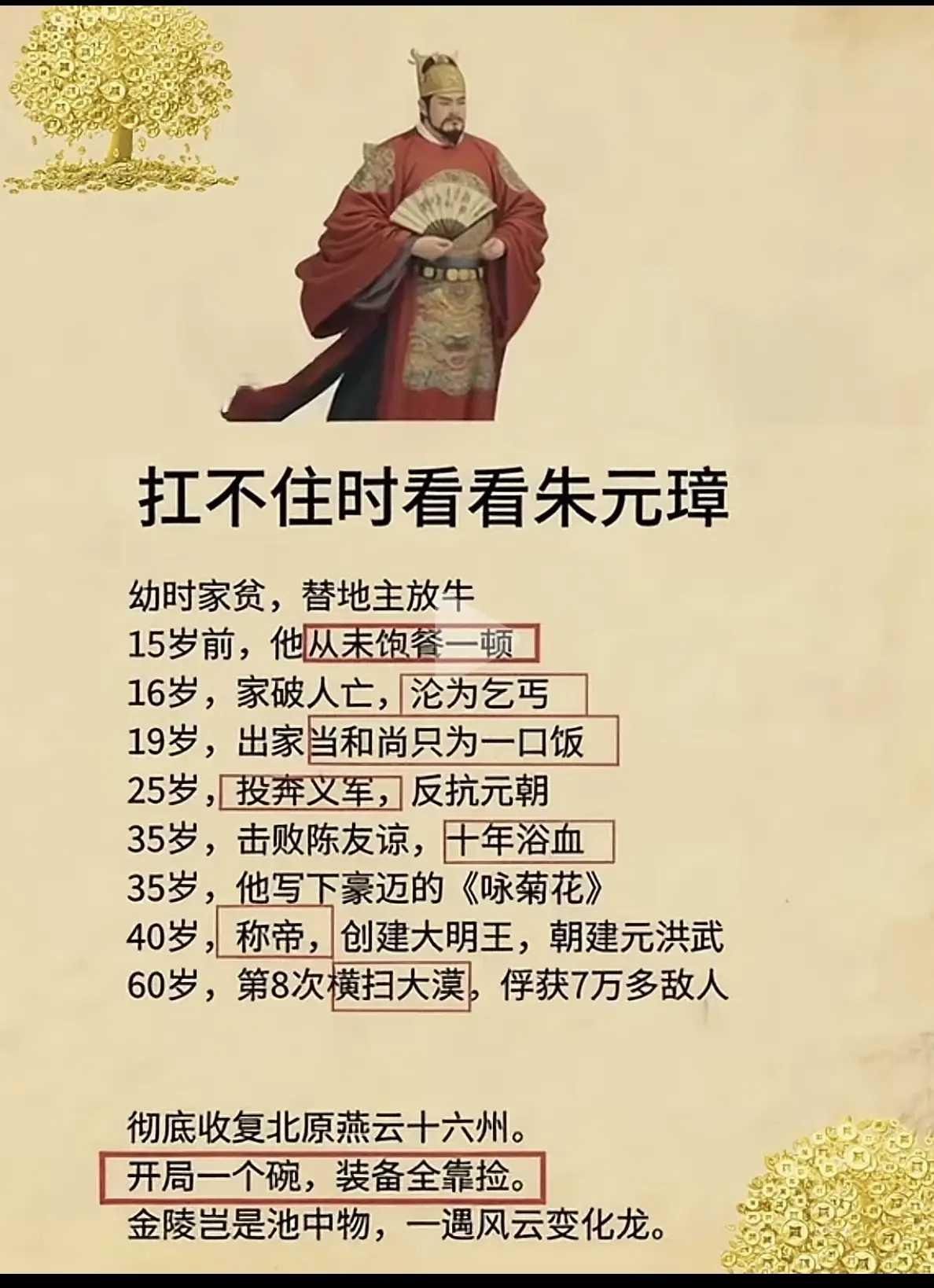

1358年,朱元璋手下大将胡大海的儿子犯了酒禁,依律当斩。有人劝朱元璋,说胡大海正在前线拼命,杀了他儿子恐怕军心不稳。朱元璋的回答斩钉截铁:“宁可使大海叛我,不可使吾法不行。”最后,朱元璋坚持斩了胡大海的儿子。 这时候的朱元璋,还没登上帝位,却已是割据一方的枭雄,他麾下猛将如云,胡大海是最能打的一个,此刻正带着大军在婺州跟元军死磕,城里的粮草全靠他守住补给线。 酒禁也不是凭空设立的,连年征战让粮食比金子还金贵,朱元璋早就下了死命令,不许用粮食酿酒,连种糯米都要报备,就是为了把每一粒米都送到前线。 胡大海的儿子被关在牢里,消息传到帅府时,朱元璋正在看军粮清单。 负责刑狱的官员垂着头回话,话里话外都在暗示,杀了他恐怕寒了前线将士的心,万一胡大海一时想不通反了,损失就大了。 旁边的谋士李善长也跟着劝,说不如先把人关着,等胡大海凯旋再做处置,既给了大将面子,也保全了律法。 朱元璋没立刻说话,手指在清单上划过那些潦草的数字,他想起上个月,有个小兵因为偷了半袋军粮,被当众斩首示众,当时全军震动,再没人敢私动粮草。 如今换了大将的儿子,律法就不管用了?他起身走到帅府门口,望着城外练兵场上挥汗的士兵,这些人跟着他出生入死,图的就是一个公平,要是规矩只管小兵不管官宦子弟,这队伍迟早要散。 求情的人还在喋喋不休,说胡大海性格刚烈,真要是逼急了不好收场,朱元璋猛地转过身,眼神扫过众人。 他比谁都清楚胡大海的分量,从濠州起兵时就跟着他,刀山火海里救过他的命,可正是这样的重臣,家人更该遵法守纪。 他让人把律法条文抄录下来,贴在帅府外的墙上,那条“违酒禁者斩”的规定,墨迹还新鲜得很。 牢里的胡公子倒是没太慌张,他觉得父亲正立大功,朱元璋顶多骂他几句就完事,直到囚车押着他穿过街市,看到围观人群里那些兵士严肃的脸,他才慌了神。 行刑前,朱元璋让人给他带了句话,说不是不念及他父亲的功劳,只是军法如山,谁都不能例外。 消息传到婺州前线时,胡大海正指挥士兵架设攻城梯,他拿着军报的手颤了一下,随即把纸捏成了团。 身边的副将吓得不敢出声,以为他要立刻带兵回去质问朱元璋,可胡大海沉默了半晌,只是下令加紧攻城,当天就攻破了婺州城门。 他心里清楚,朱元璋这么做不是针对他,要是军法能被人情随便变通,这仗根本没法打。 朱元璋没猜错,斩了胡公子后,军营里的纪律反而严了不少,之前还有人偷偷用粮食换酒喝,这下全都收了心思。 其实朱元璋也不是铁石心肠,他特意让人给胡大海送去了不少慰问的绸缎和药品,还把自己的亲兵拨了一队给胡大海当护卫。 他知道,真正的将领看重的不是私情,而是公平公正,后来胡大海班师回朝,朱元璋亲自到城外迎接,两人见面没提儿子的事,只是拍着他的肩膀说辛苦了,那份信任比任何安慰都管用。 有人说朱元璋太狠,可他心里明白,乱世之中,律法是维系队伍的根,那时候各路义军层出不穷,很多头领就是因为赏罚不明、徇私枉法,才慢慢众叛亲离。 他要的不是一时的军心,而是能支撑他打下天下的规矩,胡公子的死,看似不近人情,却让所有人都记住了“法不容情”这四个字。 多年后,朱元璋建立明朝,还常跟大臣说起这件事,他说当年要是徇了私情,或许能留住胡大海一时,却会丢了全军的人心。 律法就像城墙,少一块砖都可能塌,不管是谁,都不能成为那块松动的砖。 而胡大海后来始终忠心耿耿,用一生战功证明了朱元璋的决断没有错,也证明了真正的忠诚,从来都建立在对规矩的敬畏之上。 参考资料:《明史》

贫道泡师太

关键是派亲兵给人家当卫队

谪仙人 回复 11-15 03:52

好事吗?多半是监视,一旦反叛,直接格杀

用户11xxx04 回复 谪仙人 11-15 11:22

打完了才派,又不是斩首之前派的,

用户10xxx44

就是小人一个

用户15xxx12 回复 11-15 08:51

自己儿子犯多大的事都没事

用户18xxx00

民间传说,是胡大海屠尽了河南山东,以至于明初要从山西向这两省移民。

后会有期 回复 11-15 11:10

是不是当时北方被外族统治了几百年,已经不会讲汉语了?

用户10xxx39 回复 11-16 22:36

这没有道理,明初最有名的屠夫常遇春也是杀俘

S

自己儿子犯多大事都没事,别人的儿子就不是儿子,卧槽

记忆的竹林

自己的亲兵拨了一队……这是赏赐吗?这不是妥妥的贴身监视吗?

低调啊

他有个儿子在山东当藩王,还有一个西北什么地方的,胡作非为都被他整的不轻

低调啊 回复 用户15xxx89 12-26 13:57

他这个王妃还是汤和的女儿。朱元璋分得清自己的子女和别人的子女的区别

用户15xxx89 回复 12-20 18:17

对啊,然后把王妃给凌迟了,理由是王妃没劝阻他儿子胡来。

糊涂

薄情寡义

以后再说 回复 12-10 13:50

老猪家一贯如此

极目楚天

我觉得不必过度解读,正如文中所言,乱世之中追求的就是公平公正,,如此才能聚拢人心,与一般军阀显出区别。

整只酱猪蹄

朱重八有个儿子虐成性。在其封地虐杀百姓婢女数百之多。仅仅只是被朱重八罚奉。

用户15xxx89 回复 12-27 14:11

不止,他王妃被凌迟了,毕竟自己的儿子不能杀,但是别人的女儿可以杀。

呦鸣2012

明朝腐败也挺严重的

淮韵

内忧外患,必须明令法典。

用户16xxx72

民不患寡而患不均,是老百姓得到的太少了吗?不是,而是有些人拿的太多了

以后再说

朱剥皮不是个好东西

韭菜炒大葱

三爷胡大海

BigCat

播一队亲兵[滑稽笑]

用户15xxx82

张献忠

名字长一点更容易让你的朋友记住

也考虑了胡大海不止一个儿子!胡大海也想着还有几个孩子不能冒险

把酒醉清风

可惜被朱元璋杀绝后了