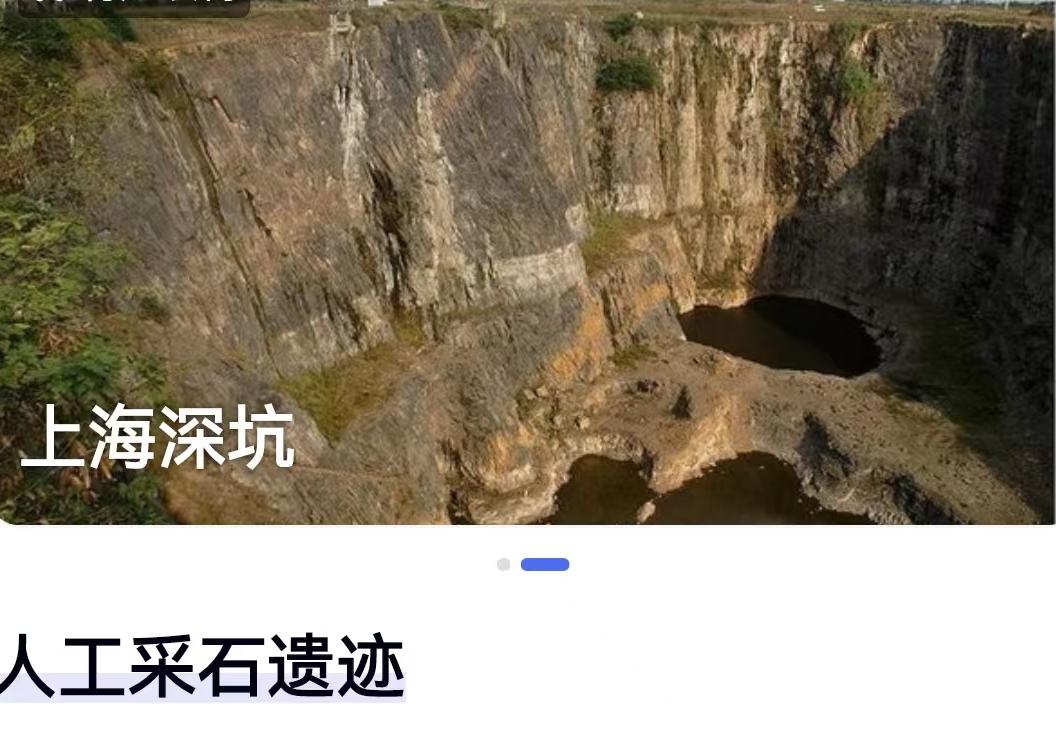

在上海这座摩天大楼竞相刺破天际的城市里,有一个地方,却选择向地心深处探寻奇迹。它,就是上海佘山世茂洲际酒店,一个被美国国家地理誉为“世界建筑奇迹”的存在。然而,在这座海拔最低的五星级酒店光芒万丈的今天,很少有人知道,它脚下那深达88米的巨大坑洞,承载着一部跨越百年、交织着血泪、破坏与重生的中国近代史。 故事的起点,要追溯到清末民初。那时的上海,正处于风云变幻的时代大潮中。在松江区佘山镇的横山一带,一群来自苏北的采石人,用最原始的铁锤和钢钎,叩响了沉睡亿万年的岩石。他们或许只是为了谋生,却无意中开启了一个将持续近一个世纪的巨大工程。起初,这只是小规模的开采,采石声在山谷间回响,像大地的低吟。 历史的转折,往往伴随着苦难。抗日战争期间,日本的铁蹄踏碎了这片土地的宁静。侵略者发现了这里的石料价值,便开始了野蛮的、掠夺式的开采。机器的轰鸣取代了手工的锤击,坑体在刺耳的噪音中被迅速加深、扩大。每一块被撬走的岩石,都沾染着那个时代的屈辱与伤痛。矿坑,不再仅仅是谋生的工具,它变成了民族的一道伤疤,深深地刻在上海的土地上。 1949年,新中国成立了。时代的车轮滚滚向前,百废待兴。为了国家建设的需要,横山采石场的开采并未停止,反而进入了新的阶段。它成为了新中国工业化的“石料仓库”,源源不断地为城市建设提供着“血液”。年复一年,日复一日,开采从未停歇。直到1999年,一个历史性的转折点到来了。 随着环保意识的觉醒和国家政策的调整,这个持续了近一个世纪的采石场,终于被正式关闭。此时,它留给大地的,是一个深约88米、面积达3.68万平方米的巨大伤疤。这是一个触目惊心的数字,88米,相当于近30层楼的高度;3.68万平方米,则相当于5个标准足球场的大小。机器停转,人声散去,只留下一个沉默的、深不见底的巨坑。 关闭后的矿坑,并没有立刻迎来新生。由于常年积水,它形成了一个深潭,又因周边环境的污染,水质一度恶化,成了一个被遗忘的角落,一道丑陋的地球疤痕。如何处理这个历史遗留的“负资产”,成了一个棘手的难题。是填平?是遗忘?还是……另辟蹊径? 转机出现在2006年。一家名为世茂的中国企业,做出了一个震惊世界的决定:他们要在这个废弃的矿坑里,建造一座酒店。这个想法在当时看来,无异于天方夜谭。向下建造,对抗地心引力,克服岩壁的地质难题,处理积水的污染问题……每一个挑战,都足以让最顶尖的工程师望而却步。 然而,他们选择了迎难而上。一场长达12年的漫长征程就此开启。这不仅仅是一个建筑工程,更是一场与自然的对话,一次对生态的修复。工程师们像绣花一样,在陡峭的岩壁上精确定位,植入数千根锚杆,确保建筑的稳固。他们利用矿坑原有的积水,设计出壮观的水下景观和消防系统。他们将被污染的水体净化,让死水重新焕发生机。 2018年,奇迹诞生了。上海佘山世茂洲际酒店,正式开门迎客。它仿佛是从大地深处生长出来的一样,与周围的岩壁、水体完美融为一体。酒店的两层位于水下,客人可以透过玻璃幕墙,与鱼群共舞;其余的房间则沿着岩壁而建,每一扇窗,都框住了一幅独一无二的崖壁风景。它不再是一个伤疤,而成为了一件艺术品,一个建筑与生态修复的全球典范。 从清末民初的第一声锤响,到日据时期的野蛮掠夺;从新中国成立后的持续奉献,到1999年的环保转身;再到2006年的大胆构想和2018年的惊艳亮相。上海深坑的百年变迁,就像一部微缩的中国近现代史。它见证了国家的屈辱与抗争,记录了建设的艰辛与辉煌,更最终完成了从破坏到修复、从索取到回馈的华丽蝶变。 今天,当我们漫步在这座“深坑酒店”里,享受着它带来的独特体验时,不应忘记它背后的故事。它告诉我们,任何对自然的过度索取,终将留下伤疤。但它更告诉我们,人类的智慧与决心,同样有能力治愈这些伤疤,甚至将其转化为前所未有的奇迹。这个深坑,最终没有成为被遗忘的废墟,而是成为了一个面向未来的、充满希望的象征。它用自身的经历,向世界讲述了一个关于“重生”的中国故事。 以上内容仅供参考和借鉴