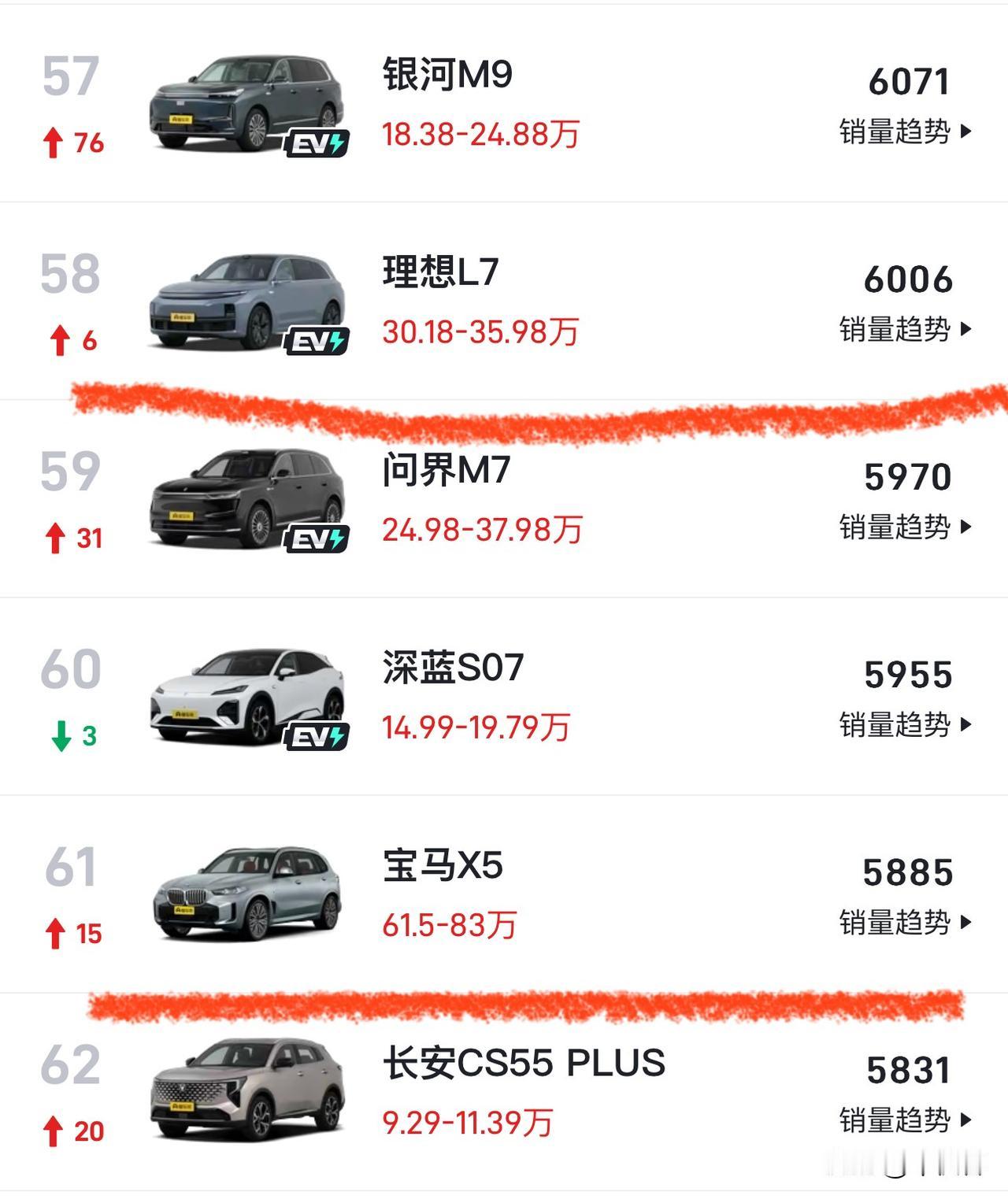

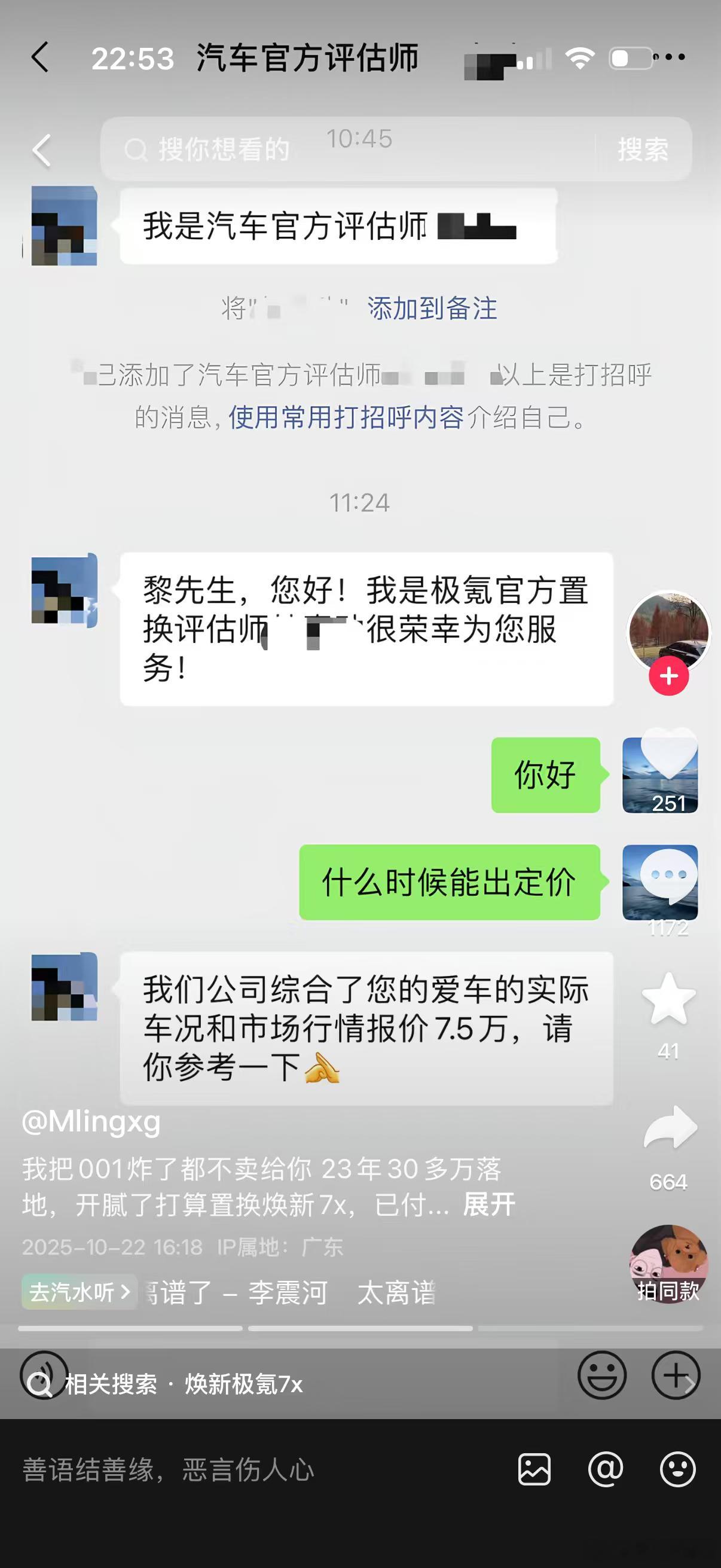

倒计时开始!一场关乎数万购车款的“福利末班车”即将发车,你,能赶上吗? 一个明确的日期,2026年1月1日,像一道分水岭,将新能源汽车的购置税优惠划分成两个世界。在此之前,是全额免征的黄金时代,最高可省3万元;在此之后,则是减半征收的新阶段,最高减税额直接腰斩至1.5万元。这1.5万元的差额,足以让许多持币观望的消费者心头一紧。 市场的反应,比想象中来得更快、更猛烈。截至11月13日,短短时间内,已有17家车企迅速结成“联盟”,集体推出一项极具诱惑力的“兜底方案”。理想、蔚来、小米、问界……这些名字在车市中掷地有声的品牌,纷纷做出承诺:只要你在2025年内完成锁单,即便车辆交付拖到明年,多出来的购置税差额,我们替你出! 一场围绕政策窗口期的订单抢夺战,就此拉开序幕。这波突如其来的福利,究竟是真正的馅饼,还是另有玄机? 要理解这场风波的来龙去脉,必须先看清政策调整的脉络。根据财政部等三部门联合发布的《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》,整个优惠周期被精心设计。2024年至2025年,是全额免征期,消费者享受的是“零购置税”的终极待遇。而从2026年1月1日到2027年12月31日,政策将平稳过渡到减半征收。这个变化,意味着购车成本将实实在在地增加。 政策并非一刀切,其中还藏着一条技术“门槛”。对于插电式混合动力车型,纯电续航里程的要求,将从过去的43公里大幅提高至100公里。这意味着,未来那些续航较短的插混车型,将可能被排除在优惠名单之外。这条技术红线,无疑在倒逼车企加速技术升级。 面对即将到来的政策变化,车企们的“兜底”承诺,看似简单,实则各怀心思。理想汽车选择了最直接的方式——通过尾款直接减免,让消费者在提车时就能感受到真金白银的优惠。蔚来则发放了差额补贴券,将优惠锁定在自家生态体系内。问界则划定了明确的时间线,承诺对11月内锁单的用户负责。 这些承诺的背后,并非所有车型都能一视同仁。部分品牌将兜底政策限定在旗下的热门车型上,比如蔚来的旗舰ES8,或是市场爆款问界M7。这种“精选式”兜底,一方面能集中火力刺激主力车型的销量,另一方面也透露出车企在成本控制上的精打细算。 车企们为何如此慷慨?答案藏在市场的供需两端。一方面,部分热门车型产能爬坡缓慢,交付周期长达数月,许多现在下单的用户,提车时自然就跨入了2026年。如果不兜底,这部分订单极有可能因为政策变化而流失。另一方面,年末冲量是汽车行业的传统戏码,在政策切换的关键节点,谁抓住了这波“窗口红利”,谁就能在年报上交出一份更亮眼的成绩单。 消费者的反应,则像一面多棱镜,折射出复杂的心态。在“你会为了这波福利买车吗”的投票中,超过2000人参与讨论。有人坦言“本来就有购车意向”,这波福利正好推了自己一把。也有人选择“继续开老车”,一句“没工资没工作买什么车”道出了现实的无奈。 更值得玩味的是那些冷静的观察者。他们指出:“说明利润还是太大了”,认为车企能轻松拿出数亿元补贴,说明其利润空间依然可观。也有人发出警示:“不要总用价格大战。突破电池技术才是根本”,呼吁行业竞争回归技术本源。更有甚者,将矛头指向特定品牌,直言“小米大忽悠行业搅屎棍”,显示出市场竞争的残酷与舆论场的复杂。 对于真正的购车者而言,此刻最需要的是一双慧眼。车企的“兜底”承诺,听起来很美,但细节决定成败。是单一车型兜底,还是全系列兜底?承诺的锁单时间截止到哪一天?这些细节上的差异,可能直接影响到你最终能否享受到福利。 一个必须面对的现实是,这或许是新能源汽车购置税“全额免征”的最后一波红利。随着市场逐步成熟,政策补贴的退坡乃至退出,是必然趋势。车企的兜底,更像是一场与时间的赛跑,一场用利润换市场的短期策略。 对于消费者来说,这是一个需要快速决策的时刻。如果你确实有购车需求,且心仪车型在兜底名单内,那么抓住年末的机会,无疑能省下一笔可观的开销。但如果你只是被“福利”冲昏了头脑,那么不妨冷静思考,这辆车是否真的为你所需。 这场由政策调整引发的车市“抢跑”,最终将如何收场?车企能否在利润与销量之间找到完美平衡?消费者又能否在这场狂欢中,真正捡到属于自己的实惠?答案,或许就在未来一个多月的销售数据里。但可以肯定的是,中国新能源汽车市场的竞争,已经进入了一个没有硝烟,却更加残酷的新阶段。 以上内容仅供参考和借鉴