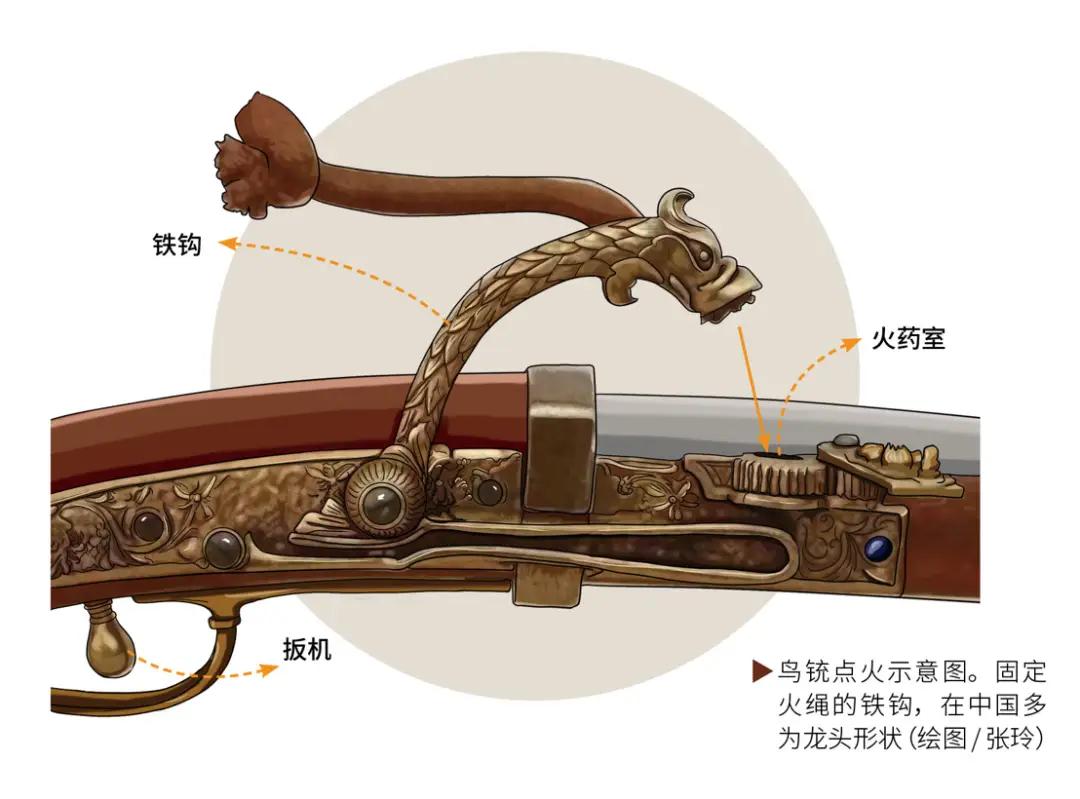

“惟有火器,是我所长,但火器又有病痛。” 明代抗倭名将戚继光在《练兵实纪》中写下这段话时,内心充满无奈。他细数火器问题:铅子与枪管不匹配、弹药装填错误、枪口歪斜、哑火频发……真正能命中目标的火器少得可怜。 明朝中晚期,火器本应成为明军对抗蒙古骑兵和后金铁骑的利器,却因质量问题屡次让军队陷入险境。 永乐年间,明朝组建了世界上首支成建制的火器部队——神机营。这支精锐部队在忽兰忽失温之战中大显神威,凭借火铳齐射击败瓦剌骑兵。 明军当时已创出先进的“三线式”战术:第一排射击后退至后排装弹,第二排上前继续射击,形成持续火力。洪武二十一年,沐英在定边战役中用此战术击溃麓川象兵。 到正德年间,明朝单管火铳年产量已达数十万支。戚继光镇守蓟州时,其步兵营中枪炮手占比40%,加上火箭手,超过半数士兵使用火器。 明朝中后期,火器发展迎来转折。西方先进技术通过海外贸易传入中国。 嘉靖年间,明朝先后引进了佛朗机炮(葡萄牙轻型后膛炮)、鸟嘴铳(葡萄牙火绳枪)和红夷大炮(荷兰舰炮)。万历年间,火器专家赵士桢改良三眼铳,将管长增至41.6厘米,并制成1.44米长的鲁密铳,射程达150米。 红夷大炮在宁远之战中展现威力。1626年,袁崇焕凭借这批西洋大炮重创努尔哈赤军队,连努尔哈赤本人也中炮受伤。这种大炮有效射程500米,最远可达1.5公里。 明朝火器发展表面风光,实则隐患重重。 质量堪忧是首要问题。戚继光曾统计,火器合格率仅约15%。六十杆火铳中,约二十杆无法发射,约四十杆准头差或受潮不燃,仅二十余杆能命中,其中致敌死命的不过十余杆。 万历年间,火器约有120种,《筹海图编》记载更是达二三百种之多。但种类繁多未带来质量提升。匠人因制度腐败,常将优质火器私售海外,劣质品上交朝廷。 明朝将领对火器的理解也有偏差。多数将领简单将火枪兵炮兵布于阵列最前,缺乏保护。实战中,火器常未发挥几轮射击,敌军骑兵已冲至面前。 戚继光曾创制车阵,以战车为屏障保护火器手。浑河之战中,戚家军凭此战术让八旗军损失惨重。然而,此类创新在明军中未成主流。 保守观念同样阻碍火器发展。北方边军习惯使用三眼铳,拒用更先进的鸟铳。朝中大臣徐光启提议引进西方大炮和炮手时,遭保守派反对:“汉朝唐朝没有火器也能击败蛮夷,为何我们不行?” 火器质量低劣的根源在于制度。明代工匠上交火器抵税,朝廷未按市场价购置。官员层层盘剥,工匠不愿将优质火器上交。 火器专家赵士桢指出:“海外鸟铳精工,诸夏不如。”他分析原因:海外各国视兵器精良为荣耀,而明朝官府制造者便是滥恶。中国并非造不出优良火器,而是愚蠢落后的制度导致工匠不愿生产上等火器。 相比之下,努尔哈赤在关外设立绵延数里的锻造厂,生产精良铠甲。明朝火器难穿透后金铠甲,军事优势荡然无存。 明朝中晚期,火器在技术创新上确有亮点。赵士桢等武器专家发明了“迅雷铳”等多管火绳枪,“掣电铳”甚至采用后装弹药方式。《武备志》记载火器达180余种,涵盖燃烧、爆炸、喷射等多个门类。 然而,这些创新未转化为战场优势。随着满洲崛起,明军在野战中屡战屡败。萨尔浒之战后,明军基本丧失进攻能力,火器多用于守城。 具有讽刺意味的是,当时缅甸军队已装备8万支火绳枪,规模超过明军。东南亚望加锡城被荷兰攻陷时,缴获火炮竟超过300门。明朝火器技术实际已落后于世界潮流。 明朝火器发展犹如一面镜子,映照出技术创新与制度瓶颈的冲突。在热兵器即将主导战场的时代,火器未能挽救明朝命运,反而成为帝国沉沦的注脚。 当北京城破的炮声响起,那些曾被寄予厚望的火器,早已在制度的桎梏下失去锋芒。这不是技术的悲剧,而是一个时代的悲剧。

6689

就是烟花爆竹礼花阿

6689

事实应该是运用少,所以进步慢下来了。没有提前准备,或者准备的量不足。次之是运用少。军队应该有自己的研发团队。

闲人真幸福

读书人看不起劳动者,特别是工匠,更不愿意去管理组织工匠,工部历来是地位最低,升迁无望才去的冷衙门。手工业没有强有力的组织者就是一盘散沙,缺乏标准,毫无质量意识,不仅是火器,火药的生产也是一团糟,很多时候不能击发是火药的质量问题。秦朝时就有的大规模标准化生产经验,到明代丢得干干净净。