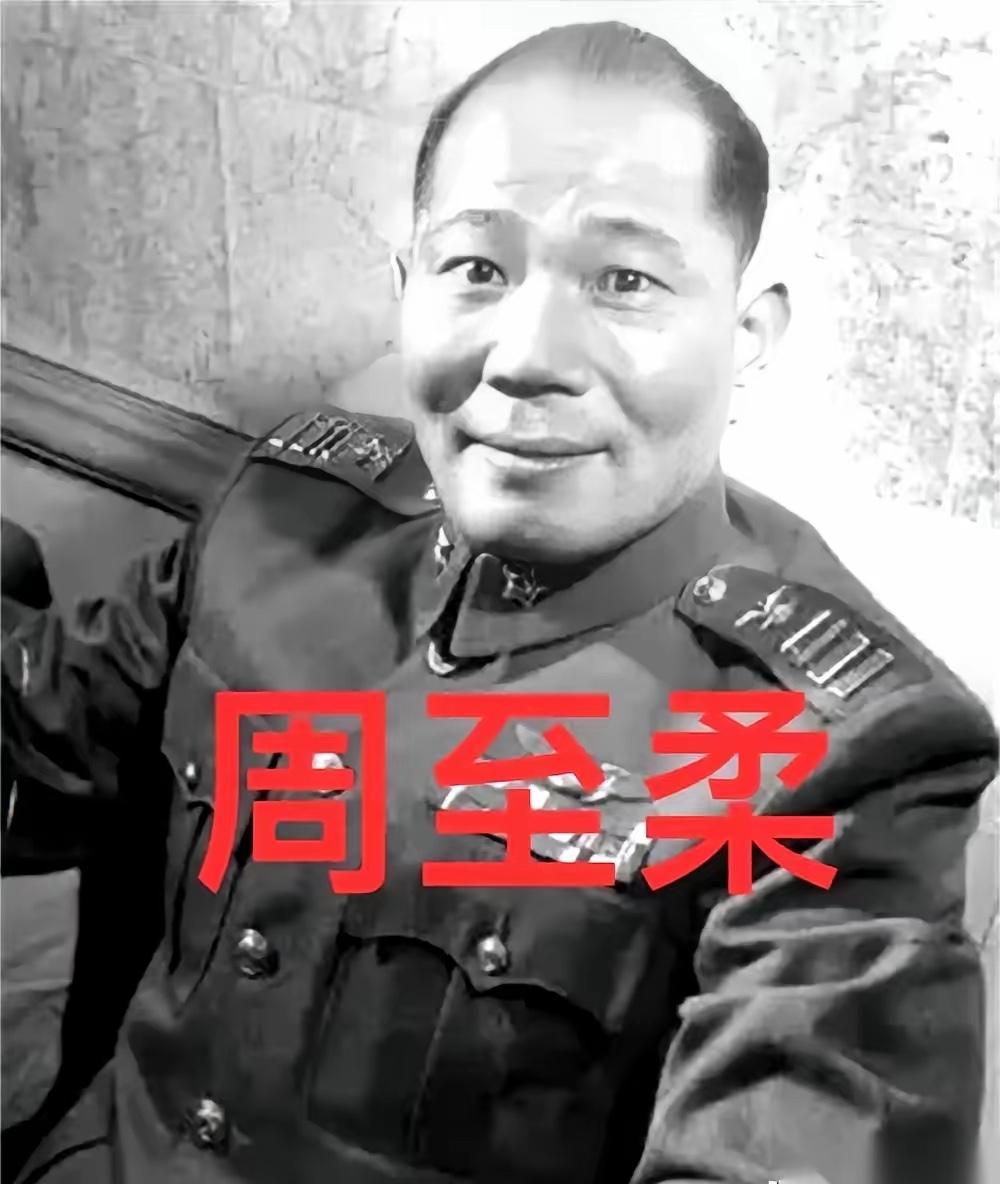

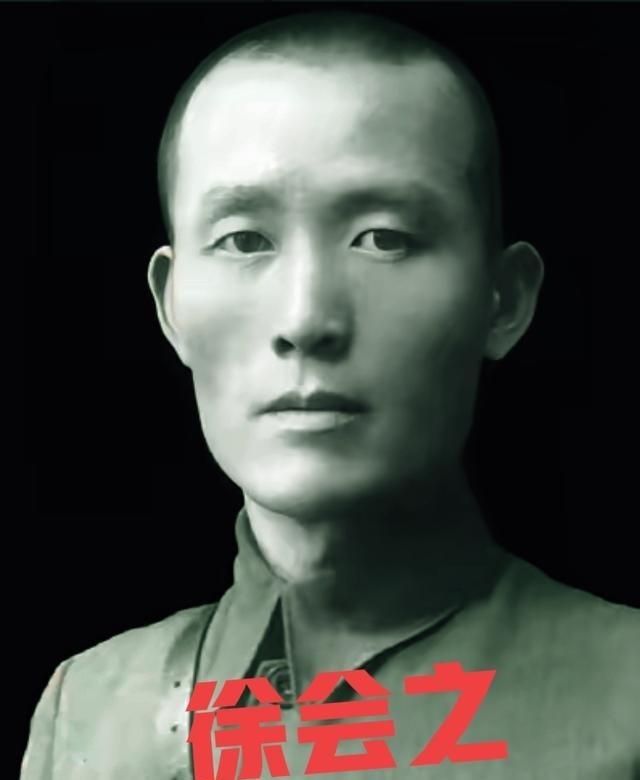

1946年,聂曦烈士的弟弟聂磊,一张罕见的证件照,当时的他才20多岁,也在“国防部”任职,五官英俊,看起来非常帅气。 1946年的南京城,年轻的聂磊站在国防部大楼里,眉眼间藏着年轻人的英气,也藏着一丝不易察觉的沉重。 他走到办公室窗前,望着远处的风景,脑子里全是两个兄长的模样——聂能辉和聂曦,这两个让他骄傲又牵挂的人,都走在一条危险却光荣的路上。 没人知道,这个眉眼清秀的年轻人背后,藏着一个家族与革命紧紧绑在一起的秘密。 聂家的革命火种,是大哥聂能辉点燃的。 这位闽清热血青年,早早就跟着福州的进步青年投身抗日洪流,在地下党的安排下加入了新四军。 皖南事变时他不幸被俘,关进了上饶集中营。 敌人的严刑拷打、威逼利诱没让他低头,后来跟着大伙参加赤石暴动,重新回到新四军队伍。抗战胜利后,他又受党派去福州、江苏做地下工作,把生死抛在脑后。 他还成了邻居王正均的革命引路人,在福州水玉巷赛月埕的宅院里,两家住同一进大厅的两侧,低头不见抬头见。 聂能辉常跟王正均讲革命道理,讲民族未来,这份影响像种子一样发了芽,后来王正均也成了潜伏台湾的地下党员,用生命传递情报。 可惜南京解放前夕,聂能辉在江苏开展工作时被捕,最终倒在了雨花台的血泊里,用生命践行了对信仰的承诺。 因为历史原因,关于聂能辉的记载非常少,他可能还有个更让人熟知的名字——聂曦。 《厚仁聂氏族谱》里记载,聂曦父亲就两个“能”字辈儿子,“聂曦”可能就是“聂能辉”。 这个身兼双重身份的革命者,表面是国民党国防部史政局总务组组长、东南军政长官公署总务处交际科科长,暗地里却是穿针引线的“红色纽带”。 1949年福州解放前夕,他接到了一项绝密任务:转运298箱国民党核心军事档案。 那些箱子里装的,全是兵力部署图、海防计划这类能左右战局的宝贝。 他和战友王强套上搬运工的粗布褂子,推着装满档案的板车,躲过一道又一道搜查岗,最后把这些“救命情报”藏进了福建省研究院书库。 正是这些档案,为解放军解放福建乃至东南沿海提供了关键支撑。 任务完成后,国民党国防部要撤往广州,聂曦叫弟弟聂磊回福州参加建设。 聂磊追问哥哥:“为什么不一起走?”聂曦只轻描淡写一句:“还有任务。”这一别,竟成永诀。 聂曦随后化名赴台,成了吴石将军的副官,一边搜集情报,一边当吴石和华东局特派员朱枫之间的“情报中转站”,在白色恐怖里游走。 1950年初,因为叛徒蔡孝乾叛变,聂曦和吴石、朱枫等人相继暴露。 台北马场町刑场上,33岁的他穿着白衬衫,目光平静,嘴角甚至带着丝从容的笑意,这张被台媒称为“最具震慑力的就义照”,成了他留给世界最后的模样。 聂磊后来才懂,那句“还有任务”,是兄长用生命去完成的承诺。 他自己也没闲着,在国防部任职时就悄悄配合兄长工作,参与地下活动,为解放福建出了力。 1959年,他正式参加工作,供职于马尾儒江劳教所。 更让人敬佩的是,他记住了聂曦临走前的嘱托:“为了革命工作的安全,我们的后代,不要再姓聂了。” 此后几十年,他的孩子们全都跟着母亲姓了黄,把家族的革命秘密守了一辈子。 聂家三兄弟的故事,藏着革命年代最动人的精神密码。 聂家的信仰从不是挂在嘴边的口号,是聂能辉在集中营里没弯过的腰,是聂曦走向刑场时没皱过的眉,更是聂磊守了一辈子的诺。 这份传承不是刻意安排,是血脉里流淌的担当——大哥点燃火种,二哥冒险传薪,三弟默默守护,三人用不同的方式,完成了对家国的承诺。 他们的贡献不止于具体的任务:聂曦转运的档案加速了胜利进程,聂能辉培育的革命力量壮大了队伍,聂磊的坚守守护了革命火种的延续。 更珍贵的是他们的人格力量,面对生死抉择不犹豫,面对秘密承诺不松口,这种“临危不变节、受命不避险”的品格,比任何功绩都更有感染力。 很多人觉得隐蔽战线的英雄离我们很远,可聂家兄弟的故事告诉我们,他们也是有血有肉的普通人,有亲情牵挂,有生活烟火。 他们的名字或许曾藏在族谱的空白处,曾隐在历史的尘埃里,但他们的精神从没有褪色。 族谱里的姓名争议也好,史料里的语焉不详也罢,不论聂曦究竟是不是聂能辉,不论聂能辉究竟是牺牲在南京雨花台还是台北马场町,都挡不住他们用生命书写的忠诚。 真正的信仰从不是孤胆英雄的独奏,是家族血脉里代代相传的交响,是普通人在乱世里硬扛起来的家国担当。 【评论区聊聊】如果你是聂磊,面对兄长那句“还有任务”的嘱托,会读懂这份沉默背后的重量吗? (信源:福州籍隐蔽战线英雄的家国情怀——东南网 王正均——百度百科)